David Myers 社會心理學 v8

第14章 社會心理學在臨床領域中的應用

什麼導致了臨床診斷的偏差

相關錯覺

事後聰明與過分自信

自我證實的診斷

臨床預測與統計預測

啟示

伴隨行為問題的認知過程是什麼

抑鬱

孤獨

焦慮

疾病

社會心理治療方法有哪些

通過外顯行為引發內在變化

打破惡性循環

通過對成功的內在歸因維持變化

通過社會影響來進行治療

社會關係如何促進健康與幸福感

親密關係與健康

親密關係與幸福感

個人後記:提升幸福感

生命的主要內容(甚或是大部分內容),並不是各種事實與場景,而是人們頭腦中永不停息地呼嘯著的思想的風暴。

——馬克·吐溫(1835~1910)

如 果你是一名典型的大學生,你可能會偶爾感到輕微的抑鬱。也許你有時感到對生活不滿意,對未來氣餒、悲傷,沒有胃口,缺乏精力,無法集中注意力,甚至還可能懷疑生命的價值。也許你認為令人喪氣的成績危及到你事業的目標。也許一段關係的破裂使你陷入絕望。在這些時候,關注於自我的焦慮只會令你的情緒更加惡劣。對於大約10%的男性和幾近20%的女性而言,生活中情緒低落的階段不僅僅是暫時的憂傷情緒,而是一段甚至更多的抑鬱事件,持續幾周而沒有明顯緣由。

在眾多繁榮的應用社會心理學研究領域中,有一個領域將社會心理學的概念與抑鬱,以及其他諸如孤獨、焦慮、生理疾病、快樂和健康之類的問題聯繫起來。這個聯結社會心理學和臨床心理學 (clinical psychology)的研究領域,探索四個重要問題的答案:

作為普通民眾或職業心理學家,我們應怎樣改進我們對於別人的診斷和預測?

我們對於自己以及他人的想法,是怎樣造成抑鬱、孤獨、焦慮和健康狀況不佳之類的問題的?

怎樣才可能轉變這些適應不良的思維模式?

親密的、支持性的關係,對健康和幸福感起到什麼樣的作用?

在這一章裡,我們將探討這些問題的答案。

什麼導致了臨床診斷的偏差

我們在第2~4章中討論過的對人們的社會決策產生影響的因素,是否也會影響臨床心理學家對來訪者的臨床診斷呢?如果答案是肯定的,那麼臨床心理學家(以及他們的來訪者)需要警惕哪些偏見呢?

一個假釋委員會正在與一名已定罪的強姦犯交談,並考慮是否要釋放他。一位臨床心理學家考慮她的病人是否有嚴重的自殺傾向。一位內科醫生注意到病人的症狀並推測其患癌症的可能性。一位學校的社會工作者思考著:無意中聽到的一名兒童的恐嚇是小男子漢的玩笑,是一時的衝動,還是一個潛在的校園謀殺案的信號?

所有這些專業人士都必須決定,是作出主觀的判斷還是客觀的判斷。他們應該相信自己的直覺嗎?他們應該聽從內心的本能反應?他們的第六感?他們內在智慧?抑或是,他們應該依賴於公式、統計分析和計算機處理得出的預測之類的知識?

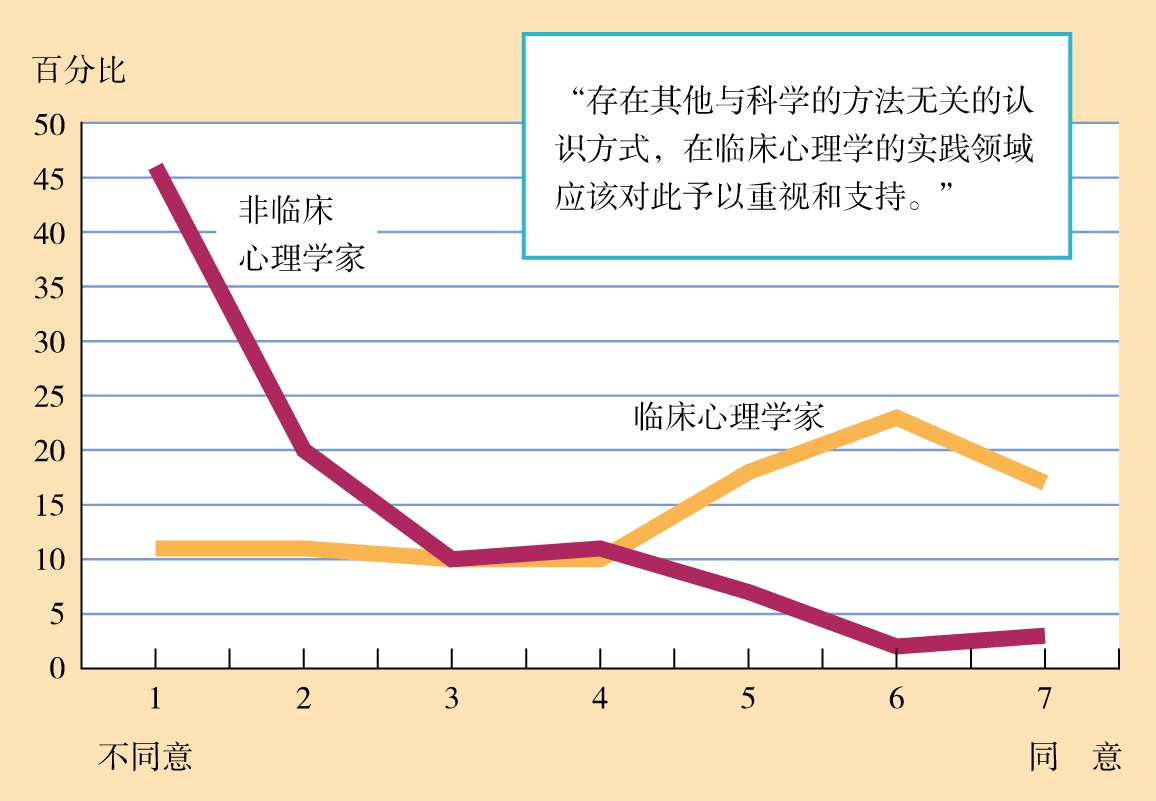

在這場心與腦的較量中,大部分臨床專家都站到了心這邊。他們聆聽著自身經驗傳來的低語,一個靜悄悄的聲音在提示著他們。他們不願用冷冰冰的公式計算來決定活生生的人們的未來命運。正如圖14-1所示,與那些非臨床(更多的以研究為導向的)心理學家相比,臨床心理學家更歡迎這種非科學的“認識方式”。感覺勝過公式!

圖14-1 臨床判斷直覺

當努涅斯等人(Nunez,Poole,& others,Memon,待發表)對美國的臨床和非臨床心理學家做取樣調查時,他們發現了“兩種文化”——一類人對“其他認識方式”持懷疑態度,另一類人則幾乎完全接受。

資料來源:From Nunez,Poole,& Memon,inpress.

這些臨床診斷也同樣是社會 決策,因此也很容易受到相關錯覺、事後聰明造成的過分自信以及自我證實的診斷的影響(Maddux,1993)。讓我們來看看,為什麼提醒心理健康工作者人們是怎樣形成印象(和錯誤 印象)的,可以幫助他們避免嚴重的誤診(McFall,1991,2000)。

相關錯覺

讓我們來看下面的法庭記錄,其中描述了一位律師(律)詢問一位看起來很有自信的心理學家(心)的過程:

律:你要求被告畫一幅人像?

心:是的。

律:這是他畫出來的人像?這幅畫向你暗示了關於他人格的什麼信息?

心:你可以注意到這是一幅男性背面的畫像。從統計上來說,非常罕見。它暗示了一種隱藏的負疚情緒,或者是在逃避現實。

律:那麼這幅女人的畫像呢,是否向你暗示了什麼?如果有,那又是什麼?

心:這一部分暗示了對女性的敵意。這種姿勢,放在臀部上的手,堅毅的臉,嚴厲的表情。

律:還有別的嗎?

心:耳朵的大小暗示了一種偏執的觀念,或是幻覺。同時,腳的缺失暗示了一種不安全感。(Jeffery,1964)

像很多臨床診斷一樣,這裡的假設是:測驗的結果反映了某些重要的信息。真的是這樣嗎?有一種簡單的方法可以驗證。讓一位臨床心理學家來進行和解釋測驗。讓另一位臨床心理學家來評定這個被試的症狀。並對許多人重複這個過程。證據就在這個實驗中:測驗的結果是否真的反映了相應的症狀?一些測驗確實有很強的預測性。但另一些,如上面提到的畫人測驗,與實際症狀的聯繫就遠遠小於測驗使用者的假設(Lilienfeld & others,2000)。那麼,為什麼臨床心理學家還是對無所助益或是模稜兩可的測驗表現得這麼有信心呢?

由查普曼等人(1969,1971)進行的開創性實驗能幫助我們瞭解其中的原因。他們邀請了一些大學生和一些臨床心理學家一起研究測驗的表現和結果診斷。假如學生或心理學家期望 得到一種相關,那麼他們大多能得到 這種相關,無論數據是否支持這種結論。例如,有些臨床心理學家相信多疑的人會在畫人測驗中畫出奇異的眼睛,那麼他們就會覺察到這種聯繫——即使在呈現給他們的例子中,多疑的人比不多疑的人更少地畫出奇異的眼睛。相信兩種事物之間存在聯繫,使他們更可能注意到支持這種聯繫的證據。只要相信就能看見。

不僅是臨床心理學家,錯覺性的想法也同樣發生在政治分析者、歷史學家、體育解說員、人事主管、股票經理人和許多其他的職業中,包括指出這種現象的心理學家。作為一個研究者,我也時常忽略自己理論分析的缺點。我非常希望假定我關於真理的一個理念是真理,那 就是無論我多麼努力,我都不能看見自己的錯誤。任何一種學術刊物都需要編輯來審稿,就是對此的證明。在過去的30年裡,我看了許多關於我自己手稿和我對別人手稿的審稿意見。我的體會是:指出別人的漏洞,比發覺自己的錯誤要容易得多。

事後聰明與過分自信

假如我們認識的人自殺了,我們會有什麼反應?一個通常的反應是,我們或與這個人親近的人,應該能預料並阻止他自殺:“我們事先就應該知道。”在事後聰明的情況下,我們能看見自殺的信號和呼救的請求。一個實驗給了被試關於一個後來自殺了的抑鬱患者的描述。與沒有事先被告知這個人後來自殺的被試相比,那些事先知道他自殺的被試更傾向於說他們“已經預見到”他的自殺(Goggin & Range,1985)。而且,如果被試事先知道這個人自殺,他們對其家人的反應是更負面的。在一個悲劇之後,一種“我應該事先知道”的現象可以使家人、朋友和治療師陷入無限的負疚感之中。

羅森漢(Rosenhan,1973)和他的7位同事提供了一個令人震驚的例子,來驗證事後解釋的潛在錯誤。為了測試心理健康工作者的臨床洞察力,他們每個人各自到一家精神病院的入院部,並抱怨說自己“聽見說話聲”。除了名字和職業是假的,他們如實報告了他們的生活史和情感狀況,並且沒有表現任何進一步的症狀。結果他們大多被診斷為精神分裂症並在醫院住了兩到三週。接著醫院的治療師從這些假病人的生活事件和在院表現中找到了“確認”和“解釋”診斷結果的證據。羅森漢講述了一個假病人的經歷:這個病人告訴醫生他幼年時與母親關係很好但是和父親很疏遠。而在青春期和後來的日子裡,他和父親變成了好朋友,和母親的關係卻變得疏遠了。他現在和妻子的關係非常親密和融洽,除了偶爾會有互相生氣的時候,兩個人很少有矛盾。他也很少打孩子。

假病人的醫生,“知道”他患有精神分裂症,便這樣解釋該病人的問題:

這個39歲的白人男性……從童年開始就對親密關係表現出相當矛盾的態度,並一直持續到現在。他與母親的融洽關係到青春期就結束了。而他和父親原來疏遠的關係後來被他自己描述為非常親密。他的感情缺乏穩定性。他努力想控制自己對孩子和妻子的情緒,但是這種努力被不時發生的爭吵和打孩子的情況所破壞。他也提到他有幾個好朋友,但可以感覺到在這些關係中他也是很矛盾的。

羅森漢後來告訴一些同行(這些人得知他的有爭議的實驗後認為這種錯誤不會在他們的醫院發生)在今後三個月中,將會有一個或更多的假病人會到他們醫院的入院部去。三個月後,羅森漢問這些同行,在這三個月裡入院的193名病人中有幾個是假病人。結果在這193名新入院的病人中,有41名被至少一個醫生認為是假病人。而事實上,沒有一個病人是真正的“假病人”。

自我證實的診斷

我們已經討論了心理健康工作者有時會因為相關錯覺和事後聰明的解釋而遭到質疑。第三個與臨床診斷有關的問題,就是人們往往會提供符合臨床醫生期望的信息。在明尼蘇達大學,斯奈德(Snyder,1984)與斯旺以及其他研究者合作的一系列巧妙的實驗中,他們要求面試者根據受訪者的不同特質對一些假設進行驗證。為了體驗他們的實驗情境,想像你自己與一個未曾謀面的人初次約會,而對方事先被告知你是一個放蕩不羈、生性開朗的人。為了看看這種說法是否正確,你的約會將充滿了類似下面的問題,“你曾經在別人面前做過很瘋狂的事情嗎?”當你在回答這些問題的時候,你會不會表現得和你被問及一些試探你是否害羞和孤僻的問題時不一樣呢?

斯奈德和斯旺發現,人們總是通過尋找能夠驗證某一特質的信息來做測驗。例如人們想驗證某個人是否外向,他們就會問一些與外向有關的問題。(“當你想使一個聚會的氣氛活躍起來的時候,你會怎麼做?”)當想測驗一個人是否內向的時候,人們就更傾向於問,“是什麼原因令你不能真正與人坦誠相見?”這些問題使得被測驗是否外向的人表現得更加愛社交,而使被測驗是否內向的人表現得更加害羞保守。我們的假設把人們塑造成我們所期望的類型。

在印第安納大學,法齊奧和他的同事(Fazio & others,1981)得到了同樣的結果,並發現被問及“外向問題”的被試後來真的覺得自己比那些被問及“內向問題”的被試更加開朗。而且,他們明顯地變得更加開朗。在做完測驗後,實驗者的同伴到休息室會見每個被試,結果有70%的概率能猜中之前被試參加的是內向還是外向的測驗。類似地,對假定的強姦案受害者所提的問題的結構——“你和彼得跳舞了嗎?”與“彼得和你跳舞了嗎?”——會對到底誰應該為這個案件負責任的判斷有微妙的影響(Semin & De Poot,1997)。

當面對一堆結構化的題目可以選擇時,即使是最有經驗的心理治療師,在測驗被試是否外向時,也會傾向於選擇那些更能引發被試的外向行為的問題(Copeland & Snyder,1995;Dallas & Baron,1985;Snyder & Thomsen,1988)。甚至在自己編制問題時,如果預先存在一個確定的假設,治療師的期望也可能會影響問題的編制(Devine & others,1990;Hodgins & Zuckerman,1993;Swann & Giuliano,1987)。不論在臨床診斷時還是在實驗室,強烈的信念都很容易產生自我證實的現象。

自我證實的偏見也同樣存在於人們評價他們自己的時候。設想這樣一種情境:你覺得你的社交生活快樂嗎?孔達和他的同事(Kunda & others,1993)在滑鐵盧大學和其他地方的學生中做了測驗。結果發現,與被問“你覺得你的社交生活不快樂嗎?”的被試相比,前者更多地搜索自己記憶中快樂的社交生活事件,因此他們在實驗結束時感到更為快樂。嘗試一下,你自己也可以發現這個現象。

在其他的實驗中,斯奈德和他的同事(1982)嘗試使被試搜索與他們被測試的特質相悖的行為。在其中一個實驗中,他們告訴負責訪談的人,“如果能找出受訪者那些與他們的刻板印象不符合的方面,那將是很有意義的。”在另一個實驗中,斯奈德(1981a)聲稱,誰編制的問題能發掘有關受訪者的信息最多,誰就能得到25美元。然而,自我證實的偏見依然存在:人們在做外向特質測驗時,仍然拒絕選擇使用那些“內向”問題。

通過斯奈德的實驗,你應該能瞭解,為什麼接受心理治療的人總是符合他們的治療師的理論假設了吧(Whitman & others,1963)。雷諾和埃斯蒂斯(Renaud & Estess,1961)就個人生活史訪談了100位健康、成功的成年男性,他們驚訝地發現這些受訪者的童年都充滿了“創傷性事件”,和某些人的緊張關係,父母糟糕的決定——這些因素通常會被用來解釋精神問題。當弗洛伊德學派的精神分析學家試圖尋找早期童年經歷中的創傷性事件時,他們往往都會發現他們的直覺得到了驗證。所以,斯奈德(1981a)這樣推測:

一個治療師如果(錯誤地)相信男同性戀童年時代與母親的關係不好,那麼他就很可能會小心翼翼地刺探這個男同性戀者與母親的回憶中的(或者臆造的)緊張關係。但是在他的病人是異性戀者時,他就不會詢問關於他們與母親的關係問題。毫無疑問,任何人都會回憶起一些與母親產生摩擦的事件,儘管可能是很偶然發生的、細小的事情。

那麼治療師尋找能證實自己直覺的信息這個現象,是否能用來解釋“恢復的記憶”呢?比如在巴斯和戴維斯(1994)的《痊癒的勇氣》(The Courage to Heal )一書中,他們指出童年遭到過性虐待的兒童成年後更可能體驗到抑鬱、羞愧、無價值和無助感。當病人出現這些症狀的時候(其實可能是由多種原因導致的),一些治療師就會積極地搜索能驗證他們之前關於性虐待的假設的證據(Harris,1994;Loftus,2000;Loftus & Ketcham,1994;Poole & others,1995)。這些治療師會這樣解釋:“那些曾被性虐待的人經常會有你的這些症狀,所以你可能被虐待過。”假如病人不能回憶起任何被虐待的經歷,治療師可能會使用催眠,引導性的想像,或是釋夢等手段來試著發現那些肯定自己假設的信息。這種蒐集肯定信息的手段,使得一些病人虛構了從未存在過的經歷。

臨床預測與統計預測

考慮到事後聰明和自我證實的診斷,我們也就不難理解,為什麼臨床醫生和訪談者會對自己直覺的判斷更有信心而不怎麼相信統計的結果(例如用過去的成績和能力傾向測驗的結果,來預測學生在研究生院或職業學校的成績)。但當研究者將統計預測和直覺預測相比較時,統計預測的結果往往是正確的。統計預測確實不夠可靠,但是直覺——即使是專家的直覺——更不可靠(Faust & Ziskin,1988;Meehl,1954;Swets & others,2000)。

在人們證明統計預測比直覺預測更可靠的30年後,米爾(1986)找到了比以往更為有力的證據:

在社會科學中,關於這個有爭議的話題的眾多研究得到的結果是最一致的……當你進行了90項調查,預測從足球比賽的結果到肝病的診斷結果等一系列事件,而在這些預測中,只有6項的結果勉強能支持臨床心理學家的預測,是時候做出現實的結論了。

看看這一有爭議性的研究中的例子:

在《建築在神話之上的心理學與精神療法》(House of Cards :Psychology and Psychotherapy Built on Myth )一書中,道斯(1994)打擊了臨床心理學家對自己直覺的自信。例如,20世紀70年代,位於休斯敦的得克薩斯醫科大學每年錄取150名學生,錄取時由訪談者從800名合格的候選者中篩選出150人。而招生機構突然要求他們再多錄取50個人時,他們只能從還沒有被別的學校錄取的候選人裡面挑出50個人——這些人原來面試時得分普遍很低。那麼前150名和這50名今後的表現有什麼區別嗎?完全沒有。這兩個群體中各有82%的人拿到了醫學博士學位而且相同比例的人獲得優等學位。甚至在他們實習期結束一年後,兩個群體的表現也是不相上下。結論是毫無疑問的:某些人只是在面試方面沒有天賦。

加拿大律師協會(Canada's Ministry of the Solicitor General)的一個研究小組分析了64個樣本,其中包含25000餘個存在心理障礙的罪犯的資料。什麼因素能最好地預測未來的犯罪行為?和其他研究犯罪行為的研究一樣,答案是過去的犯罪行為。而什麼是最差的預測因素呢?是臨床心理學家的診斷(Bonta & others,1998)。

在明尼蘇達大學的一項元分析研究中,通過對134項預測人類行為或心理、醫藥診斷或預測的研究進行總結,研究小組得到了類似的結論(Grove & others,2000)。只有在8項研究中,其中大多是有關醫藥、心理健康或教育情境方面的,臨床預測的效果超越了“機械的”(統計的)預測。而在相當於這個數字的8倍(63個)的研究中,統計預測的效果更佳(其餘的則不分上下)。那麼當臨床心理學家有機會做面對面的訪談時,他們預測的效果是否會不一樣呢?確實不一樣,研究表明:在能進行訪談的條件下,臨床心理學家的預測要更為差勁。因此研究者總結道:“相對於統計預測而言,臨床心理學家的預測準確性存在很大的問題,因此臨床預測的支持者肩負重擔,他們必須證明臨床預測更準確或更為經濟有效才行。”

假如我們把統計預測和臨床心理學家的直覺預測結合起來,結果又會怎樣呢?如果我們把關於某個人未來的學業成就或釋放後再次違法或自殺機率的統計預測結果給專業的臨床心理學家,讓他們去修正和改進這個預測,又會怎樣呢?可惜的是,在僅有的幾個這樣的實驗中,沒有被心理學家改進的預測結果反而比較好(Dawes,1994)。

但為什麼還有那麼多的臨床心理學家繼續使用羅夏墨跡測驗,繼續用直覺來預測假釋者是否會犯罪,人們是否會自殺,是否可能在童年受過虐待?除了純粹的無知,米爾認為,另外一個原因就是“關於道德的錯誤觀念”:

假如我試圖用低效而非有效的手段來預測一個學生、一個罪犯或一個抑鬱病人的重要事件,而收取的費用卻相當於我提高預測精確度所需的十倍,這就不是很道德了。這些不怎麼準確的預測指標感覺上卻更好,更有人情味,更樂於使用——而這只不過是個低劣的藉口罷了。

這些話聽起來令人震驚。米爾和其他研究者是否低估了我們的直覺呢?想知道他們的發現為什麼顯然是正確的,只要考慮一下之前提到的研究生錄取面試是怎樣評價人們的學習潛能就明白了。道斯(1976)解釋了為什麼在預測例如研究生學習成績之類的結果時,統計預測比單憑直覺的預測更準確:

為什麼我們會認為花半小時面試,能比綜合所有諸如GPA、GRE成績和推薦信的評價之類的因素更好地選出合適的人?我認為最合理的解釋,就是人們高估了自己的認知能力。而這的確是我們自負的想法。比如,試想一下,GPA是怎麼得到的。因為絕大多數大學畢業生申請讀研時的GPA都是三年半大學成績的總結,它是至少28門課,如果是採用普遍的四學期制的學校則達到50門課成績的總結……而面試者只用半小時看檔案或面談,他們認為自己對候選人的評價能比三年半來20~40位教授的評價更準確……最後,如果我們一定要忽略GPA,那麼惟一可能的理由就是這個候選人特別優秀,即使他的成績沒有顯示出這一點。有什麼證據,能比精心設計的能力傾向測驗更能證明一個人的聰明程度呢?儘管教育考試中心(Educational Testing Service)存在很多缺陷,但我們真的認為自己的判斷能比ETS的測驗更好地衡量一個人的能力嗎?

啟示

詹姆斯·馬德斯(Maddux,1993)總結道,專業的臨床心理學家“很可能受到各種陰險的錯誤和偏見的影響”。他們

經常是相關錯覺的受害者;

太容易對自己的事後聰明充滿自信;

經常因為自我證實的判斷而造成誤診;

經常對自己基於直覺的臨床判斷太有信心。

這些給臨床心理學家的啟示,說起來簡單做起來難:要注意病人口頭上對你的話表示贊同,但可能實際上並不意味著它是正確的。要避免因為自己的期望而建立實際上不存在的關聯,或是僅僅因為幾個容易想起的引人注意的事件支持這種相關,就錯誤地認為這種聯繫是普遍的。要信賴你的記錄而不是你的記憶。要認識到事後聰明是很具誘導性的:它能讓你感到過分的自信,並且因為沒有能預見到事情的發生而過分自責。要防止自己只問那些支持自己假設的問題,試著從相反的方向來考慮並嘗試著測試這種問題(Garb,1994)。

關於相關錯覺的研究,不僅對心理健康工作者有啟發性,同時也提醒了所有的心理學家。托馬斯(1978)關於生物學的一番話,也同樣適用於心理學:

我所知道的最確鑿的也是我最有信心的一個事實,就是我們在自然面前仍然是全然無知的。事實上,我把這一點作為過去100年裡生物學領域最重大的發現……正是因為我們發現自己的無知是多麼廣泛而深刻,才成就了20世紀人類知識的突飛猛進。最終,我們正在直面這種無知。而在此前的時代裡,我們或是假裝已經懂得了自然的規律,或是對問題視而不見,亦或是簡單地編造一些故事來填補知識的空白。

心理學僅僅跨出了探索人類狀況的一小步。一些心理學家無視於自己的無知,根據自己的理解建立了一些理論來填補知識的空白。直覺的觀察結果看起來支持這些理論,儘管有時這些理論本身是互相對立的。關於錯覺思維的研究再次使我們認識到必須保持謙卑:它提醒心理學家們,為何在指出自己的理論是真理之前,必須先對他們的預想進行檢驗。尋求事實真理是科學的最終目標,儘管有時它與一貫的錯覺相悖。

我並不是 說,科學方法能解決人類所有的疑問。有很多問題科學是沒有辦法解決的,有很多認識方法是科學無法記錄的。但是科學的確是 檢驗關於包括自然和人類本質的假設的一種手段。對可能得到的結果進行評價的最好方法,就是系統的觀察和實驗——這也是社會心理學最重要的根基。我們也需要有獨創性的思維,否則我們就永遠只能做做瑣碎的測試。但所有那些影響深遠的理論都是心理學家們從無數相互競爭的論斷中通過研究篩選出來的。科學永遠是直覺和嚴謹論證的結合,是創造性的直覺和懷疑批判精神的結合。

小結

當精神病學家和臨床心理學家診斷和治療病人時,他們經常會出現相關錯覺。事後聰明使人們在事後解釋起當初的症狀來總是顯得很容易。事實上,事後的解釋會導致臨床判斷的過分自信。在與來訪者的交流中,錯誤的診斷往往會自我證實,因為治療師總是傾向於問那些能夠肯定他們假設的問題。

研究表明,依靠直覺的判斷頻頻出錯,因此必須用嚴格的檢驗來證明直覺的結論。科學方法不能解答所有疑問,而且很容易為偏見所左右。但值得慶幸的是,它能幫助我們明辨對錯。

伴隨行為問題的認知過程是什麼

心理學家最感興趣的前沿研究領域之一,就是與精神疾病相伴的認知過程。那些抑鬱、孤獨、害羞或是容易得病的人,他們記憶、歸因和期望是怎樣的呢?

抑鬱

就我們的經驗而言,抑鬱患者都是消極思考的人。他們透過自己的黑色眼鏡來看這個世界。對於那些嚴重抑鬱的人——那些感到沒有價值,渾渾噩噩,對朋友和家庭都沒有興趣,不能正常飲食和作息的人——這種消極的思維往往會進一步惡化他們的處境。他們極度消極的觀點,使他們放大了痛苦的體驗而縮小快樂的體驗。一個抑鬱的年輕女性這樣說,“真實的那個我,是毫無價值而且無法照顧自己的。我無法進行我的工作,因為我被疑惑困住了。”(Burns,1980,p.29)。

聚焦 一個醫生眼中的社會心理學

作為一名癌症專家和需要管理大批員工的主任醫師,這本書幫助我理解了我所觀察到的種種人類行為。例如:

對病歷記錄的回顧證實了“我應該事先知道”的現象。那些對同事所寫的病歷記錄進行評價的醫生,經常因為有事後聰明而認為,像癌症或闌尾炎這種病應該很容易診斷並更為迅速地展開治療。一旦你知道了正確的診斷結果後,回過頭來看之前的症狀就很容易解釋了。

對於很多我認識的醫生來說,他們進入這個行業的內在動機——幫助別人,獻身科學——很快就被優厚的薪酬所淹沒。他們從事這個行業的快樂不久便消失了。外在的獎勵成了工作的理由,醫生失去了為他人服務的動機,只為了獲得“成功”而努力,而且把薪水高低作為評判的標準。

“自我服務偏見”一直存在。當事情進展順利時,醫生很樂意把功勞歸於自己。而當事情不順利——病人被誤診或沒有康復或是死了——我們就經常把責任推到別的方面。比如我們沒有得到足夠的信息,或者這件事註定是會發生的。

我還觀察到很多“信念固著”的例證。即使有科學事實告訴人們艾滋病的傳播途徑,人們還是不可思議地要堅持他們錯誤的信念,認為這是一種同性戀的疾病,或是自己必須避免蚊子的叮咬來防止受傳染。這讓我很想知道:我怎樣才能有效地告訴人們他們需要哪些知識,以及應該如何行動?

在觀察了醫生們的態度和診斷過程之後,我覺得我自己就身處在一個大的社會心理學實驗室中。要了解周圍發生的事情,我覺得社會心理學有很高的價值,並且強烈建議醫學預科生學習該學科。

範德蘭(Burton F. VanderLaan)

芝加哥,伊利諾伊州

扭曲事實還是現實主義

是否所有抑鬱的人都是不現實地消極呢?為了尋找這個問題的答案,阿洛伊和艾布拉姆森(Alloy & Abramson,1979)以輕度抑鬱和不抑鬱的大學生為對象進行了研究。他們讓這些學生觀察他們按鍵的時候燈是否會亮。令人驚訝的是,那些抑鬱的學生在預測他們對燈的控制程度時準確性很高。反而那些不抑鬱學生的判斷是扭曲的,他們誇大了自己的控制程度。

這種令人驚訝的抑鬱現實主義 (depressive realism),又被稱為“悲觀而明智效應”(sadder-but-wiser effect),這種現象在多種對於控制或技能的判斷中都出現了(Ackermann & DeRubeis,1991;Alloy & others,1990)。泰勒(Shelley Taylor,1989,p.214)這樣解釋道:

普通人往往誇大自己的能力和受歡迎程度。抑鬱的人卻不這樣。普通人常會在回憶過去的時候加上玫瑰色的光環。抑鬱的人(除了嚴重抑鬱的)在回憶成功和失敗的經歷時則更客觀。普通人大多對自己持正性的評價。抑鬱的人會既描述自己正性的品質又描述負性的品質。普通人一般把成功歸功於自己的能力,而推卸失敗的責任。抑鬱的人則無論成功和失敗,都認為是自己的責任。普通人誇大他們對於周圍發生的事情的控制能力。抑鬱的人就不太容易受到這種控制的錯覺的影響。普通人不現實地相信,未來會賜予很多美好的東西,而糟糕的事情會很少。抑鬱的人對未來有更現實的認識。事實上,幾乎在普通人表現出過分的利己、控制的錯覺和對未來的不現實預期的每一點上,抑鬱的人都沒有表現出這樣的偏見。“悲觀而明智”確實很適用於抑鬱的人。

抑鬱者思維方式的基礎是他們對責任的歸因。試想一下:如果你因為考試沒有考好而責備自己,你可能將原因歸結為你自己不夠聰明或者太懶惰,因此會覺得很鬱悶。如果你將原因歸結為考試不公平或是其他不能由你控制的環境因素,那麼你更可能會覺得很氣憤。在包含了15000名被試的超過100個研究中,抑鬱者比正常人更多地表現出消極的解釋風格 (explanatory style)(Sweeney & others,1986;Peterson & Steen,2002,見圖14-2)。他們更傾向於將失敗和挫折的原因歸結為穩定的 (“它將會一直持續下去”)、普遍的 (“它會影響我做的每件事情”)和內在的 (“這全是我的錯”)。艾布拉姆森和她的同事(1989)認為,這種消極的、過度泛化的、自我責備的思維,是一種無助感的體現。

圖14-2 抑鬱的解釋風格

抑鬱是與一種消極的、悲觀的解釋失敗的方式相關聯的。

研究背後的故事:

泰勒對正性錯覺的研究

幾年前,為了研究對嚴重壓力事件的適應,我對一些得過癌症的病人進行了訪談。我驚奇地發現,對於一些病人來說,得癌症的經歷不僅帶來了痛苦,也同樣使他們獲益。很多病人告訴我,他們認為自己因為這個經歷而變得更好。他們覺得自己可以比其他人更好地適應癌症,他們相信自己在未來的日子裡可以對癌症進行更好的控制,他們也相信自己將來不會再得癌症,儘管我們從他們的病歷中瞭解到他們的癌症很可能復發。

因此我很想知道,為什麼人們能把最差的情形解釋為好事,於是從此我開始從事關於“正性錯覺”的研究。通過研究,我們很快發現,未必在經歷創傷事件後才表現出正性錯覺。大多數人,包括大部分的大學生,都認為他們自己要好於一般人,認為自己對周圍環境的控制程度高於真實水平,認為自己未來的生活比實際可能的更好。這種錯覺並非一種不適應環境的信號,而是恰恰相反。良好的心理健康狀況,正是建立在這種能把事情看得比實際好一些,並能在最為黯淡的情形裡看到光明的能力之上。

負性思維是抑鬱的原因還是結果

伴隨著抑鬱的這種特定認知向我們提出了一個“雞與蛋”的問題:究竟是抑鬱的心境導致了負性的思維還是負性的思維導致了抑鬱呢?

抑鬱心境導致負性思維 正如我們在第3章中所見,我們的心境毫無疑問地影響著我們的思維。當我們感到 快樂時,我們的思維 也是快樂的。我們看見的和回憶起來的,都是一個美好的世界。當我們的情緒跌入低谷的時候,我們的思維就會進入另外一種模式。玫瑰色的眼鏡被摘去了,我們換上了黑色的眼鏡。現在,惡劣的心境主導著我們對負性事件的回憶(Bower,1987;Johnson & Magaro,1987)。我們與他人的關係看起來很差,自我概念變得很糟糕,我們對未來的希望變得黯淡,別人的行為看起來更加險惡(Taylor,1986;Mayer & Salovey,1987)。當抑鬱程度加深,記憶和期望都急速下降;當抑鬱消散時,思維也變得明快起來(Barnett & Gotlib,1988;Kuiper & Higgins,1985)。因此,當前 正處於抑鬱狀態的人回憶父母時,更多地認為自己受到拒絕和懲罰。但之前 出現抑鬱的人和從未抑鬱的人一樣正性地回憶父母(Lewinsohn & Rosenbaum,1987)。(當你聽到抑鬱的人貶低他們的父母時,記住:情緒改變了他們的記憶。)

赫特和他的同事(Hirt & others,1992)在對印第安納大學籃球迷的研究中證明,即使只是由於球隊失利造成的短暫的惡劣情緒,也可以使思維變得消極。在球迷看到自己球隊輸球而鬱鬱不樂或取勝而得意洋洋後,研究者讓他們預測球隊未來的表現以及他們自己的表現。在一次的失利之後,人們不僅對球隊的未來持消極的預期,他們對自己在投標槍、字謎遊戲和約會方面的表現也都持更消極的預期。當事情沒有按照我們預期的方式進行時,我們好像就會認為,它永遠也不會按照我們的意願進行了。

抑鬱的心境也會影響行為。一個退縮、陰鬱和哀怨的人不能給別人帶來歡樂和溫暖。斯特拉克和科因(Strack & Coyne,1983)發現,抑鬱者現實地認為,別人並不欣賞自己的行為。他們悲觀和惡劣的心境引起了社會拒斥(Carver & others,1994)。抑鬱的行為還會引起別人相應的抑鬱。有抑鬱的室友的大學生傾向於表現出一定的抑鬱症狀(Burchill & Stiles,1988;Joiner,1994;Sanislow & others,1989)。在約會的情侶中,抑鬱也經常是會傳染的(Katz & others,1999)。

因此,抑鬱的人更可能面臨離婚、被解僱、被迴避的風險,而這又加重了他們自己的抑鬱(Coyne & others,1991;Gotlib & Lee,1989;Sacco & Dunn,1990)。他們還會從那些不喜歡他們的人的觀點中,證明並進一步增強他們不良的自我概念(Lineham,1997;Swann & others,1991)。有這樣一個實驗,主試提供了兩份由不同大學生寫的關於被試的人格評價的報告,其中一份是讚許的,一份是批評的,被試可以從中選擇一份來看。25%的高自尊的人和82%的抑鬱者選擇看那份批評性的報告(Giesler & others,1996)。

抑鬱會對認知和行為產生影響。那麼抑鬱是否有認知方面的根源呢?

負性思維導致抑鬱心境 抑鬱在我們體驗到巨大壓力的情況下是很自然的——失業、離婚或被排斥,生理上的嚴重創傷——任何一種打擊都會使我們懷疑自己是誰、自己的存在是否有價值(Hamilton & others,1993;Kendler & others,1993)。這種思考是有意義的;在抑鬱時期休止狀態中的洞察,可能會使得我們獲得在未來的生活中處理事件更好的策略。但有抑鬱傾向的人對不良事件的反應總是自我關注的反思和自責(Mor & Winquist,2002;Pyszczynski & others,1991)。他們的自尊隨著成功急劇攀升又隨著威脅急劇下降,波動得很厲害(Butler & others,1994)。

為什麼有些人這麼容易受到輕微 壓力的影響?證據表明,壓力導致的思慮受到消極歸因風格的過濾與選擇,導致最常見的結果就是抑鬱(Robinson & Alloy,2003)。薩克斯和巴吉特爾(Sacks & Bugental,1987)讓一些年輕的女性接觸一個有時候比較冷漠、不友好的陌生人,營造出一種難堪的社會情境。與樂觀的女性不同,那些有消極歸因風格的女性——把不好的事情歸因成穩定的、廣泛的、內在的原因的那些女性——因這種社交的失敗感到抑鬱。更重要的是,她們對之後遇見的人更多地表現出一種敵對行為。她們負性的思維導致了負性的情緒反應,進而導致了負性的行為。

在實驗室之外,對兒童、青少年和成人的研究都證實了,那些具有消極歸因風格的人更容易在遇到不好的事情時變得抑鬱。有一個為期兩年半的研究對一些大學生每6周進行一次觀察(Alloy & others,1999)。只有1%的樂觀思維風格的學生在大學生活開始時出現過抑鬱時期,而17%的悲觀思維風格的學生出現了這種抑鬱時期。塞利格曼(Seligman,1991,p.78)說過,“嚴重抑鬱,都是由早就存在的那種遇到失敗時的悲觀主義引起的。”更重要的是,那些經過治療不再覺得抑鬱的病人,如果繼續保持消極歸因風格,則很可能在遇到負性事件時再次崩潰(Seligman,1992)。如果那些擁有樂觀歸因風格的人受到打擊,他們通常能很快恢復過來(Metalsky & others,1993;Needles & Abramson,1990)。

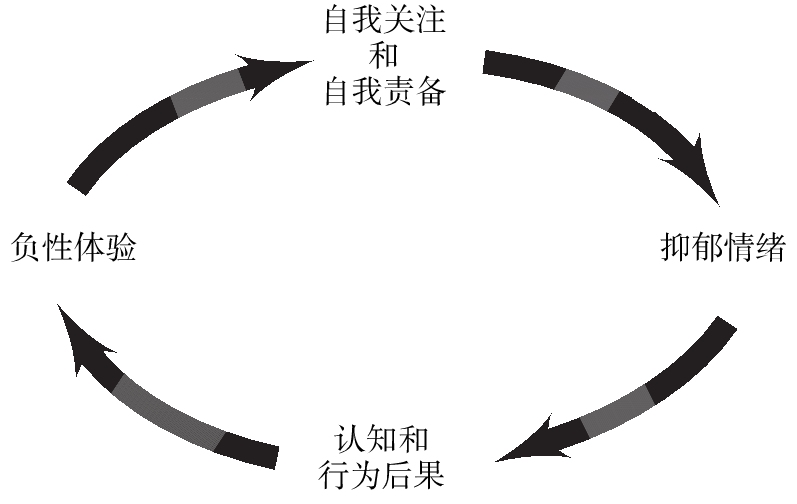

萊文森和他的同事(Lewinsohn & others,1985)把這些發現整合為一個統一的關於抑鬱的心理學認識。在他們看來,抑鬱者的負性自我概念、歸因和期望是由負性體驗——也許是學術或事業的失敗,也許是家庭衝突或社會拒斥(圖14-3)——引發的一個惡性循環。對於那些容易抑鬱的人而言,這些壓力引發了陰鬱的、自我關注、自我責備的想法(Pyszczynski & others,1991;Wood & others,1990a,1990b)。這種思慮營造了一種能極大地改變人們思維和行為方式的抑鬱心境,而這種心境又進一步激發了之後的負性體驗、自我責備和抑鬱情緒。實驗表明,當輕微抑鬱者的注意被轉移到一些外部任務上時,他們的心境也變得明朗起來(Nix & others,1995)。(當人們不那麼關注自己而是將注意力集中在自身以外的事情上時,他們更容易得到快樂。)因此,抑鬱既是 負性認知的原因也是 它的結果。

圖14-3 抑鬱的惡性循環

塞利格曼(1991,1998,2002)認為,自我關注和自我責備能為現在西方社會抑鬱的流行提供解釋。例如,在北美,現在的年輕人出現抑鬱的可能性是他們祖父輩的3倍——儘管他們的祖父輩們出現抑鬱的時間可能更長(Cross-National Collaborative Group,1992;Swindle & others,2000)。塞利格曼認為宗教信仰和家庭觀念的淡化,加上個人主義的滋長,導致了事情不順利時的無助感和自我責備。在我們孤獨而沒有任何東西、任何人可以依靠的時候,失敗的學業、事業和婚姻導致了絕望。假如,像《財富》上那個充滿陽剛之氣的廣告所說的那樣,你可以“自己獨立完成它”,憑藉“你的衝勁,你的勇氣,你的精力,你的野心”,那麼當你沒有 做到的時候,責任該由誰來負呢?在那些重視關係和睦與合作的非西方國家裡,嚴重的抑鬱沒有那麼普遍,人們也較少將個人失敗與負疚感和自責聯繫在一起。例如,在日本,抑鬱者更傾向於報告他們因為使家人或合作者失望而感到羞愧(Draguns,1990)。

這種探討思維風格與抑鬱關係的研究,促使心理學家們也試圖研究思維風格與其他心理問題的關係。那些被極度孤獨、害羞或嚴重虐待所折磨的人們,是怎樣看待他們自己的呢?他們如何回憶自己的成功和失敗?他們對自己的起起落落又是怎樣歸因的呢?他們關注的焦點是什麼——是他們自己還是其他人?

孤獨

如果把抑鬱比作心理疾病中的感冒,那麼孤獨就可以算作頭疼。孤獨,無論長期還是暫時的,都是痛苦地發現社會關係不如想像當中那麼豐富多彩而有意義。吉爾維爾德(de Jong-Gierveld,1987)在她的研究中發現,荷蘭未結婚或訂婚的成年人更容易感覺到孤獨。這使她推測:現代社會強調個人實現和貶低婚姻、家庭生活的態度,可能是“孤獨的導火索”(同時也是抑鬱的導火索)。和工作相關的流動性也導致了長期的家庭和社會紐帶的減少,同時導致了孤獨的增加(Dill & Anderson,1999)。

感到孤獨和被排斥

但孤獨並不等同於孤單。一個人也可以在一個熱鬧的聚會中感到孤獨。“在美國,只有孤獨但沒有孤單,”皮弗(Pipher,2002)哀嘆道,“只有擁擠的人群卻沒有團體。”在洛杉磯,她的女兒觀察到,“有一千萬人圍著我,但卻沒有一個人認識我。”而一個人也可以完全孤單——就像我此刻在離家5000英里的英國大學隔離的塔樓辦公樓裡,獨自寫這些文字——卻並不感到孤獨。感到孤獨是感到被一個群體排斥、不被周圍的人喜歡、不能和人分享自己的個人感受,或是像個異類一樣與周圍環境格格不入(Beck & Young,1978;Davis & Franzoi,1986)。

青少年會比成人更多地體驗到孤獨。給被試每人配備一個尋呼機,在一週中多次地傳呼他們,詢問他們當時在做什麼、心情怎麼樣,結果發現青少年比成人更多地報告說,他們獨自一人的時候感到孤獨(Larsen & others,1982)。男性和女性在不同的情境下感到孤獨——男性是在被一個群體孤立時感到孤獨,而女性是在被剝奪了一段親密的一對一的關係時感到孤獨(Berg & McQuinn,1988;Stokes & Levin,1986)。據說,男性的關係常常是肩並肩的,而女性的關係則是面對面的。但對所有的人,包括那些喪偶不久的人而言,失去一個親密的人會造成無法避免的孤獨感(Stroebe & others,1996)。

消極地知覺他人

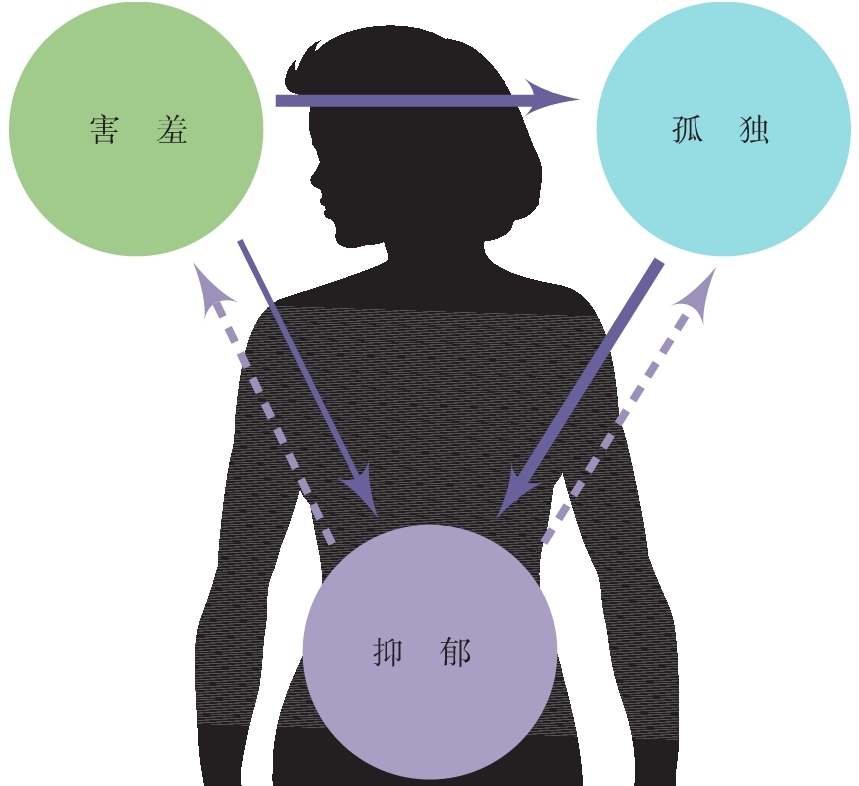

和抑鬱的人一樣,長期孤獨的人看起來也處於一個自我挫敗(self-defeating)的社會認知和社會行為的惡性循環中。他們也有一些像抑鬱者一樣消極的歸因風格;他們感到自己和別人的交往時給對方留下的印象是不好的,因為不良的社會關係而責備自己,並且認為絕大多數事情都不是自己能控制的(Anderson & others,1994;Christensen & Kashy,1998;Snodgrass,1987)。更重要的是,他們用一種消極的方式來知覺他人。當他們與一個同性的陌生人或是大學一年級的室友作搭檔時,孤獨的人更容易對另一個人形成負性的知覺(Jones & others,1981;Wittenberg & Reis,1986)。如圖14-4所示,孤獨、抑鬱和害羞有時候能相互加強。

圖14-4 長期害羞、孤獨和抑鬱之間的相互作用

實線箭頭表示主要的因果關係,由迪爾和安德森(Dill & Anderson,1998)總結。

這種負性的觀念不僅反映,而且影響著孤獨者的體驗。認為自己沒有社會價值,以及對他人的消極看法,阻礙了孤獨的人採取行動減少他們的孤獨。孤獨的人經常發現他們在做自我介紹、打電話、參加團隊的時候都有很大的困難(Rook,1984;Spitzberg & Hurt,1987;Nurmi & others,1996,1997)。因為自我表露很困難,他們蔑視那些自我表露太快太多的人(Rotenberg,1997)。他們往往過度敏感,並且自尊很低(Check & Melchior,1990;Vaux,1988)。與不孤獨的人相比,他們在與陌生人聊天時,更多地談論自己的事情而很少關心談話對象的情況(Jones & others,1982)。在這種談話之後,這個新結識的人往往會帶著對這個孤獨者更為負面的印象離開(Jones & others,1983)。

焦慮

去應聘一份夢寐以求的工作,第一次和某個人約會,闖入一屋子陌生人當中,在一個重要的聽眾面前表演,或是(最常見的恐懼)演講,這些事情差不多會讓每個人都感到焦慮。一些人,尤其是那些害羞或很容易覺得尷尬的人,幾乎在任何自己會被評價的情境中都會感到焦慮。對這些人而言,焦慮更像是一種特質而不是一時的狀況。

懷疑我們在社會情境中的能力

什麼原因會讓我們在社會情境中感到焦慮?為什麼有些人被困在他們自己害羞的囚籠中?施倫克和利裡(Schlenker & Leary,1982b,1985;Leary & Kowalski,1995)用自我展示理論對這些問題作出瞭解答。正如你在第2、4章中看到的,自我展示理論假設:我們都渴望以一種留給別人美好印象的方式展示我們自己。社會焦慮的含義顯而易見:當我們想給他人留下好印象、但又懷疑自己能否做到的時候,我們就會感到焦慮 。這個簡單的原理幫助我們解釋很多研究的發現,每個發現都和你自己的體驗息息相關。我們在以下的時候感到最為焦慮:

和有權勢、位居高位的人交往——他們對我們的印象如何對我們至關重要;

在一種評價情境中,例如第一次見未婚妻的父母;

過分敏感(就像害羞的人經常做的那樣)並將注意集中於自己和自己的行為上;

關注對我們的自我形象有重要意義的事物,例如一個大學教授在一個專業大會上在同行面前表述自己的觀點;

身處一種新奇的或沒有概念的情境中,例如第一次參加學校舞會或是第一次參加正式宴會,在這些場合我們對社交規則並不熟悉。

在這種情況下我們自然的傾向就是小心翼翼地自我保護:少說話;避開那些顯示自己無知的話題;言行謹慎;不要過分自信,和善並保持微笑。具有諷刺意味的是,這種希望造成好印象的焦慮經常會造成一個不好的印象(Broome & Wegner,1994;Meleshko & Alden,1993)。然而,假以時日,害羞的人往往能被接受和喜歡。他們很少自我中心,而且謙虛、敏感、謹慎(Gough & Thorne,1986;Paulhus & Morgan,1997;Shepperd & others,1995)。

過分個人化的情境

害羞是一種以過度敏感和擔心別人的想法為特徵的社會焦慮(Anderson & Harvey,1988;Asendorpf,1987;Carver & Scheier,1986)。與不害羞的人相比,害羞的、過分敏感的人(包括很多青少年)或多或少地把一些偶然事件看做是與自己有關的(Fenigstein,1984;Feingstein & Vanable,1992)。當被告知有人正在現場訪談他們時(實際上是一個錄音帶中的訪談者),他們會感到這個訪談者對自己並不太感興趣、不願接受自己(Pozo & others,1991)。

害羞、焦慮的人還會將環境過分個人化,這種傾向導致了焦慮的產生,在一些極端的情況下,會變成偏執狂。他們常常高估了其他人對自己的關注和評價程度。假如他們的頭髮沒有梳理好或是臉上有汙跡,他們認為所有人都會注意到,並由此而對他們作出評價。更重要的是,害羞的人對自己的過分敏感也有很清醒的認識。他們希望自己不再擔心臉紅、別人的想法和接下來該說什麼。

為了減少這種社會焦慮,一些人開始求助於酒精。酒精能通過降低自我意識而達到減輕焦慮的效果(Hull & Young,1983)。因此,長期過於敏感的人特別容易在遭受挫敗的時候喝酒。而從酗酒中擺脫以後,他們會比那些自我意識弱的人更容易在再次體驗到壓力或失敗時復發。

焦慮和酒精濫用的多種多樣的症狀也可以具有自我保護的功能。給自己貼上焦慮、害羞或被酒精影響的標籤,就能為失敗提供藉口(Snyder & Smith,1986)。在這些症狀的保護欄後面,一個人的自我就能很安全地被保護起來。“為什麼我沒有約會?因為我是個害羞的人,所以人們不容易瞭解真實的我。”這類症狀是一種用來解釋負性結果的無意識的策略。

假如我們為害羞的人提供另外一種能更為方便地解釋他們的焦慮和可能由此帶來的失敗的說法,是否就可以使他們放棄使用這種策略呢?一個害羞的人可以因此而不再害羞嗎?這正是布羅特和津巴多(1981)在對女大學生的研究中發現的結論。他們把一些害羞的和不害羞的女生帶到實驗室,讓她們和一個英俊的男士談話,這個男士是作為另一名被試的身份出現的。在談話開始前,她們被集中在一間屋子裡並聽到很大的噪音。主試告訴其中一些害羞的女生,這個強烈的噪音將會使她們持續一段時間心跳加劇(另一些害羞的女生沒有被告知這條信息)。因此這些害羞的女生在後來和那個男士談話的時候,可以把自己心跳加劇和任何談話過程中出現的困難都歸咎於之前出現的噪音,而不是她們的害羞或是社交的適應不良。與那些沒有事先被提供噪音這個簡單理由的害羞女生相比,這些女生不再顯得那麼害羞。一旦談話開始,她們就能流利地交談下去並問那位男士一些問題。事實上,和另外那些害羞的女生相比(那些很容易就被那位男士指出是害羞的女生),他很難將她們與不害羞的女生區分開來。

疾病

在這個工業時代,至少一半的死亡是和行為聯繫在一起的——抽菸,喝酒,使用藥物,有害食品;對壓力的反應;缺乏鍛鍊和不聽從醫囑。研究致病的行為原因並試圖改變這種行為的努力促使了一個新的交叉學科的產生,這就是行為病理學 (behavioral medicine)。心理學在這個學科中的貢獻是它的一個分支,健康心理學 (health psychology)。它包括了約3900名在加拿大和美國的醫科學校工作的心理學家(Williams & Kohut,1999)。健康心理學家研究人們對於病症的反應,以及情緒和解釋怎樣影響健康。

對疾病的反應

人們如何確定他們是否病了?他們如何解釋自己的症狀?是什麼影響了他們求醫和堅持治療的意願?

察覺症狀 最近,你可能體驗到了下列生理不適的至少一項:頭疼,胃疼,鼻塞,肌肉痠痛,耳鳴,多汗,手涼,心跳加速,暈眩,關節僵硬,腹瀉或便祕(Pennebaker,1982)。這些症狀需要解釋。它們是否毫無意義?還是有什麼事情要發生?通常一週不到,我們就開始自己診斷這些症狀的重要性了。

察覺和解釋我們身體發出的信號,就像我們覺察和解釋車子的行駛狀況。除非信號很明顯且很清晰,否則我們往往會忽視它們。我們大多數人是不能僅憑聽引擎的聲音就能判斷車子是否應該換油的。同樣,我們大多不能準確地判斷自己的心率、血糖水平或血壓。人們憑藉自己的感覺猜測自己的血壓,但自我感覺與血壓往往是無關的(Baumann & Leventhal,1985)。更重要的是,很多疾病的早期信號(包括癌症和心臟疾病)都是很微弱的,極易被忽略。一半甚至更多的心臟病發作的患者在尋求和接受治療之前就死亡了(Friedman & DiMatteo,1989)。

解釋症狀 :我病了嗎? 對於那些嚴重的疼痛,這些問題變得更加具體——而且更加關鍵。一個小囊腫是我們所認為的惡性腫瘤嗎?腹痛是否嚴重到是闌尾炎的程度?胸口的疼痛是否只是肌肉痙攣,就像很多心臟病發作的病人認為的那樣?哪些因素會影響我們對症狀的解釋呢?

一旦發現症狀,我們通常會用熟悉的疾病模式去解釋(Bishop,1991)。在醫科學校,這會導致很有趣的結果。作為訓練的一部分,醫科的學生學習了某種症狀與各種各樣的疾病的關係。因為他們也會體驗到很多的症狀,有時就會把這些症狀歸結為他們最近學習的疾病模式。(“可能我喘氣喘得厲害,是肺炎初始的症狀。”)正如你發現的一樣,心理學的學生在學習各種心理疾病時,也會發生類似的情況。

社會構造的疾病 輕微症狀的普遍性和模糊性,向社會暗示敞開了大門。1989年4月13日,接近2000名聽眾聚集在加州的聖莫尼卡(Santa Monica)禮堂,欣賞600名中學生的音樂表演。演出開始後不久,一些緊張的學生互相抱怨說頭疼、暈眩、肚子疼和噁心。最後有247人病了,聽眾被迫退席。消防隊在外面的草坪上整裝待發。後來的調查顯示,沒有任何問題——既沒有可診斷出的疾病,也沒有任何環境方面的問題。他們的症狀很快就消失了,也沒有影響到聽眾。看起來,這次短暫的流行病就是社會構造的(socially constructed)(Small & others,1991)。

人們是否也會社會性地構造出日常的小毛病呢?人們是否會認為他們的症狀符合某種聽說過的疾病,從而用這種病來解釋自己的症狀呢?卡託和朗爾(Kato & Runle,1992)的發現幫助我們解釋,為什麼女性在經期前兩三天,會更多地感到抑鬱、緊張和易怒。正如我們在第4章中看到的一樣,在人們觀察並記住那些肯定他們信念的事件而不注意那些不符合這些信念的事件時,就會出現相關錯覺。因此,當女性在生理週期來臨的時候,她就更傾向於把這種緊張歸結為經前綜合症(PMS)。但如果女性在經期之後一週感覺到相同的緊張,或者在她下次生理週期臨近時沒有感到緊張,她就不太可能注意或記住這些相反的事實。

現在許多研究者認為,一些女性確實不僅經歷經期不適,還體驗到經前的緊張(Hurt & others,1992;Richardson,1990;Schmidt & others,1998)。因此,美國精神病學會(American Psychiatric Association)在DSM-Ⅳ中加入了經前綜合症的一種嚴重形式(經前焦慮症,premenstrual dysphoric disorder),儘管美國心理學會(American Psychological Association)和精神病學會婦女委員會提出了反對意見——他們堅持認為,女性的月經週期問題,不應該被視為一種精神疾病(DeAngelis,1993)。

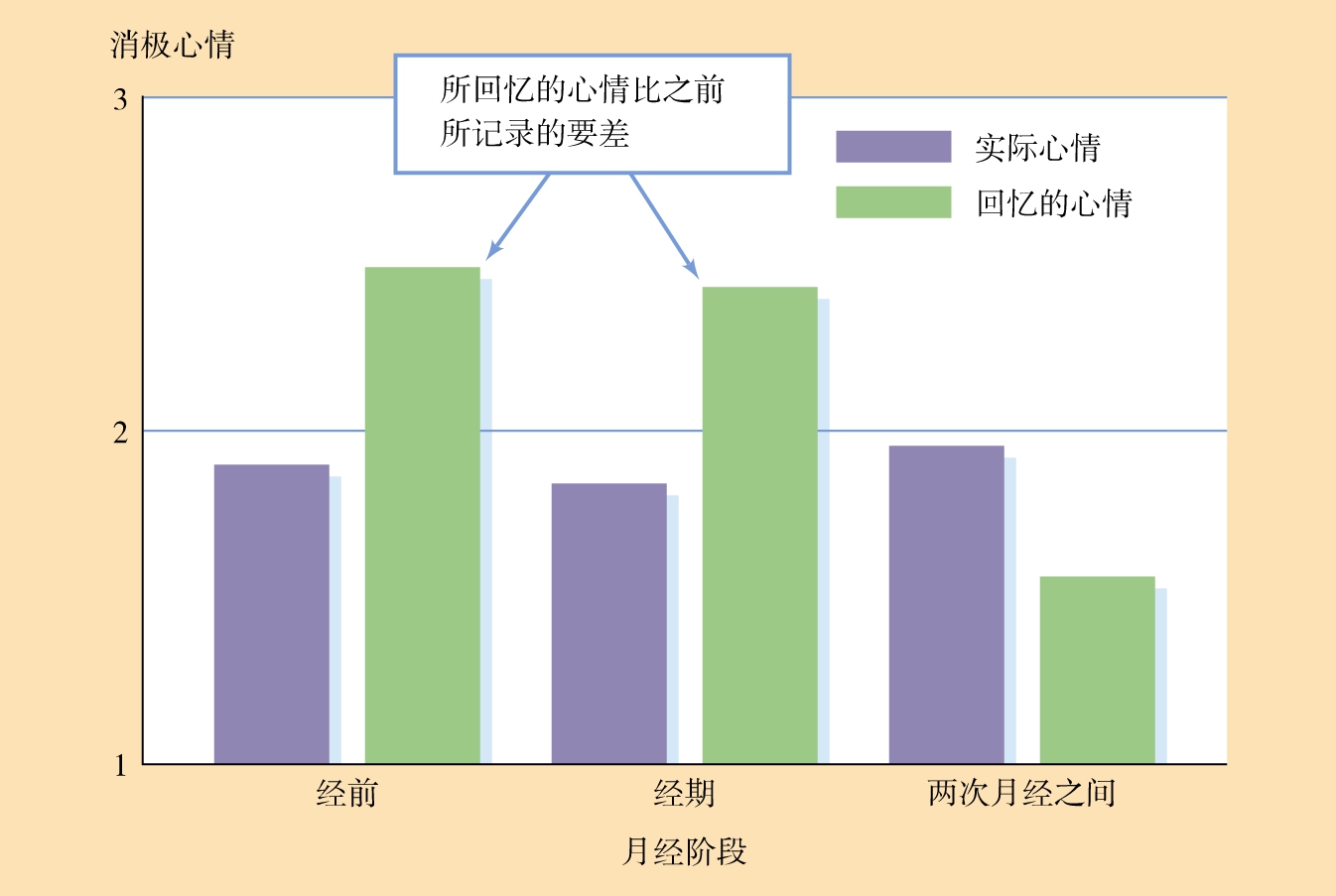

一些研究讓加拿大和澳大利亞女性每天記心情日記(Hardie,1997;見圖14-5)。儘管許多女性回憶 她們上個月經週期之前情緒不佳,但是她們每天的自我報告卻表明,月經週期幾乎沒有帶來什麼情緒波動。而且,那些認為 自己患有PMS的女性與那些沒有的相比,在情緒波動上沒有差別。在一個研究中,那些報告有嚴重的月經前症狀的女性在她們整個月經週期的每日報告中與其他女性相比只有很小的差別(Gallant & others,1992)。與一些僱用者的推測相反,女性的身體和心理技能並不隨她們的月經週期發生顯著的變化。霍林沃斯(Leta Hollingworth)在她1914年的博士論文中發現了這一點(用婦女們的每日報告而不是回憶)。在這之後,其他許多研究者也證實了她的發現(Rosenberg,1984;Sommer,1992)。

圖14-5 月經週期、真實心情與回憶的心情

麥克法蘭和她的同事(McFarland & others,1989)發現,安大略州的女性每天的心情報告,並不隨她們的月經週期而變化。而她們回憶自己的心情在月經前和月經中普遍較差,在週期的其他時候較好。

另外,對PMS的抱怨因文化而不同,但至今沒有發現與女性之間任何生理差異有關。批評者認為,這正是社會構造的疾病的特點(Richardson,1993;Rodin,1992;Usher,1992)。PMS有如此之多的日常症狀——無精打采,憂傷,易怒,頭痛,失眠(或嗜睡),性冷淡(或性亢奮)——“誰沒有得過PMS?”塔弗雷斯(Tavris,1992)提出了這樣的疑問。

我需要治療嗎? 一旦人們注意到自己的一個症狀,並認為可能很嚴重,一些因素會影響他們是否尋求醫院治療的決定。如果人們認為他們的症狀是由身體而不是心理原因引起的,他們通常更願意尋求治療(Bishop,1987)。但是,如果他們覺得尷尬,如果他們認為治療可能帶來的收益還抵不上他們的花費以及帶來的麻煩,或者如果他們不想證實一個令人震驚的診斷,那麼他們可能會拖延尋求醫療救助。

美國國家健康統計中心(The U.S. National Center for Health Statistics)報告了在尋求治療上的性別差異:女性比男性更多地報告症狀,使用更多的處方和非處方的藥物,在求助內科醫生的頻率上超過男性40%。在求助於心理治療頻率方面,女性超過男性50%(Olfson & Pincus,1994)。

女性更經常生病嗎?顯然不是。事實上,男性可能更容易生病。在其他一些問題中,男性患高血壓、潰瘍和癌症的機率更高,他們的預期壽命更短。那麼為什麼女性更可能去看醫生?可能是因為女性對她們的內在狀況更加關注。可能她們更願意承認自己是軟弱的,並尋求幫助(Bishop,1984)。或者只是因為女性感覺與醫生約時間更方便(Marcus & Siegel,1982)。

當病人與醫生關係融洽,當病人協助制定他們的治療計劃,而且可選方案擬定得較有吸引力時,他們通常更願意聽從治療指示。當人們聽到“有40%的存活機率”時,比聽到“有60%的不能存活的機率”時,更可能選擇接受一個手術(Rothman & Salovey,1997;Wilson & others,1987)。這類“獲得性設計”的信息同時也說服更多的人們去使用遮光劑(sunscreen)、拒絕香菸並接受HIV檢驗(Detweiler & others,1999;Schneider & others,2000;Salovey & others,2002)。告訴人們“遮光劑保持健康、年輕的皮膚”比告訴他們“不用遮光劑降低了你有健康、年輕的皮膚的機率”效果更好。

情緒與疾病

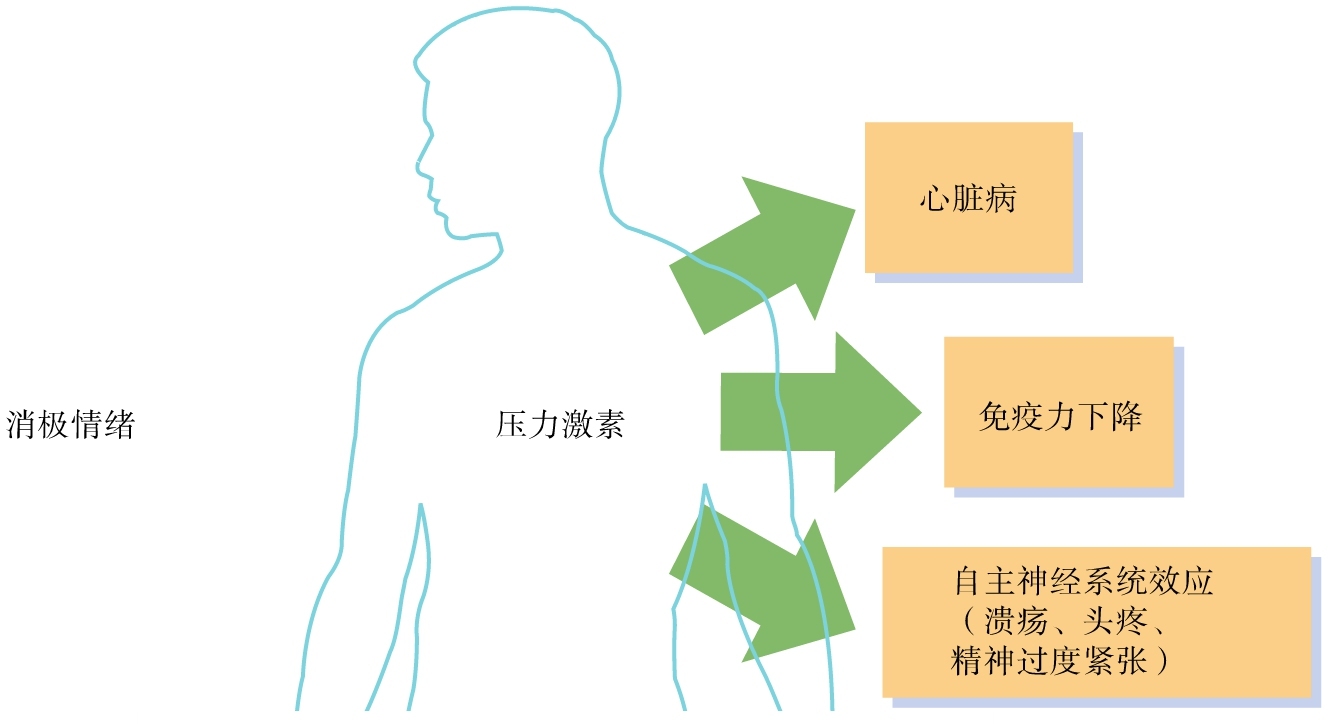

我們的情緒能預測到我們患心臟病、中風、癌症以及其他疾病的可能性嗎(圖14-6)?考慮以下的情況。

圖14-6

壓力引起的負性情緒可能對健康產生各種影響。對於抑鬱或易怒的人尤其如此。

業已證明,心臟病與一種好鬥的、缺乏耐心的以及易怒 的(很重要的一點)人格相聯繫(Smith & Ruiz,2002;Williams,1993)。處於壓力下,反應性強且易怒的“A型”性格的人會分泌更多的應激激素,這會加速生成心臟動脈壁上的斑塊。

抑鬱也增加了患各種疾病的危險。即使是在控制了吸菸和其他與疾病有關因素差異的情況下,也發現中度抑鬱的人更容易患心臟病(Anda & others,1993)。在心臟病發作後的一年裡,抑鬱的人進一步誘發心臟疾病的危險是正常人的兩倍(Frasure-Smith & others,1995)。消極情緒的危害,導致了在慢性病人中抑鬱和焦慮的高發率(Cohen & Rodriguez,1995)。

當瓦利恩特(Vaillant,1997)對一群哈佛男性校友進行從中年到老年跟蹤研究時,他證明了憂鬱和負性情緒的影響。他將52歲的人劃分為兩類:一類是“老古板”(從未酗酒、使用鎮靜劑或看精神科醫生),其中只有5%的人在75歲前去世;劃到“憂鬱”(酗酒、並使用鎮靜劑或去看過精神科醫生)的一類人當中,38%的人都在75歲前去世了。

樂觀與健康

當一件事情使人失去希望時情況急轉直下,希望復燃時又猛地好轉,這樣的故事非常多。九歲的傑夫患上肝癌時,他的醫生感覺很糟糕。但是傑夫還是很樂觀。他決心長大要當一名癌症研究專家。一天,傑夫興高采烈:一個對他的病例很有興趣的外地專家在一次跨國旅行的途中,計劃停下來看望他。傑夫有那麼多話想要跟這個醫生說,並要給醫生看他自患病以來記的日記。到了期待已久的那一天,濃霧籠罩了傑夫所在的城市。醫生的飛機改變航線飛向了另一座城市,從那裡醫生飛向了他的最終目的地。聽到這個消息後,傑夫無聲地哭了。第二天早上,他感染了肺炎且高燒不退,虛弱地躺在床上。到了晚上,他進入了昏迷狀態。第二天下午,他離開了人世(Visintainer & Seligman,1983)。

要理解態度與疾病的聯繫,不僅僅需要生動的真實故事。癌症與絕望同時發生時,我們想要知道的是:是癌症導致了絕望,還是絕望降低了個體對癌症的抵抗力?為了解決這個先有雞還是先有蛋的謎題,研究者開始:(1)在實驗中,通過讓有機體面對無法控制的壓力,來產生絕望感;(2)將絕望的歸因風格與將來的疾病相聯繫。

壓力與疾病 絕望感的效果最明顯的表現——第2章所講的習得性無助——來自於使動物處於中等但是不可控的電擊、噪音或擁擠環境的實驗中。這些經歷並沒有引起如癌症等疾病,但是它們的確降低了身體的抵抗力。注射了肝癌細胞的老鼠,如果它們接受了不可躲避的電擊,比接受可躲避的電擊或者沒有電擊,會更多地出現腫瘤並死亡。而且,與接受可控制電擊的幼鼠相比,那些接受不可控電擊的幼鼠在成年時期患腫瘤的可能性是其兩倍(Visintainer & Seligman,1985)。習得性無助的動物反應更消極,而且血液檢查表明其免疫反應更低。

誠然,老鼠和人有很大不同。但是越來越多的證據表明,經受高度壓力體驗的人變得更易患病。持續的壓力從免疫系統中調用我們的精力,使我們更易受感染或患上惡性疾病(Cohen,2002)。配偶的死亡、航天飛行著陸的壓力,甚至一個考試周的緊張都與免疫能力下降相關(Jemmott & Locke,1984)。

看看下列事實:

在一個實驗中,一名志願者在知情同意後被注射感冒病毒,而一個暫時的壓力刺激增大了他體驗到的症狀的嚴重性(Dixon,1986)。

在另一個實驗中,討論問題時出現憤怒情緒的新婚夫婦,在第二天體驗了更多的免疫機能下降(Kiecolt-Glaser & others,1993)。

瑞士一個大型的研究發現,相比無壓力的工人,處在長期壓力情境下的工人患結腸癌的危險性是其5.5倍(Courtney & others,1993)。這個癌症的差異並不是由於年齡、吸菸、飲酒或生理特點的差異引起的。

相比不拖延的學生,逍遙自在的拖延者在學期初報告較少的壓力和疾病,但是在學期末有更多的壓力和疾病。總的來說,自我挫敗的拖延者也更易生病,且得到較低的分數(Tice & Baumeister,1997)。

歸因風格與疾病 如果不可控的壓力影響健康,降低免疫功能,並且產生被動而絕望的順從,那麼表現得悲觀的人會更容易患病嗎?一些研究已經證實,對不好的事情的悲觀的歸因風格(例如說,“這是我的責任,它將持續下去,它將破壞一切事情”)使發生疾病的可能性更大。彼得森和塞利格曼(1987)研究了棒球運動員名人堂的94個成員的新聞語錄,看他們有多頻繁地悲觀(穩定的、普遍的、內在的)解釋壞事情,例如輸掉重大比賽。那些經常這樣做的人,很多在相對年輕的年紀就去世。樂觀主義者——那些對好事情有穩定、普遍而內在的解釋的人——通常比悲觀主義者活得長。

謝爾和卡弗(1991,1992)同樣報告樂觀主義者(例如認為“我通常抱有最好的期望”)較少患各種疾病,且在冠狀手術後康復得更快。他們同樣更積極有效並快樂地面對身體的疾患(Affleck & others,2000;Aspinwall & Taylor,1997;Scheier & others,2000)。

其他的一些研究進行了長期追蹤。在一項研究中,彼得森和他的同事(1988)發現,那些對壞事情有樂觀解釋的普通心理學學生,一年後較少感冒、喉嚨痛或染上流感。另一個研究中,那些在1946年時表現非常樂觀的哈佛大學研究生,在34年後對其進行再次研究時發現他們是最健康的。還有一個研究,時跨半個世紀以上,那些在平均年齡為22歲時表達的正性情緒最多的天主教的修女,比那些表達負性情緒的同伴平均多活7年(Danner & others,2001)。健康行為——運動、良好的營養條件、不酗酒——都是促進樂觀主義者長壽的基本因素(Peterson & Bossio,2000)。

研究者坦南和阿弗萊克(Howard Tennen & Glenn Affleck,1987)從他們自己的研究中得出一致的結論,認為積極的、充滿希望的歸因風格通常是一劑良藥。從著名的安慰劑效應 (placebo effect)(即相信 自己正在接受有效的治療)的療效中,我們可以看到積極信念的強大療效。(如果你認為 一種治療將會起作用,那麼它就會有效,也許它實際上沒有任何用處。)但他們同時也提醒,每一線光芒前總有烏雲掩蓋。樂觀主義者可能把自己看成是無懈可擊的,因此不會有明智的警惕。[那些吸危險的高焦油含量的香菸的人,樂觀地低估了其中的危險性(Segerstrom & others,1993)]。而且當事情徹底變壞時——當樂觀主義者遭遇一種毀滅性的疾病——災難便無可避免。樂觀對健康的確 是有益的。但是請記住:即使是樂觀主義者,死亡率也是100%。

小結

社會心理學家正在積極地探索抑鬱、孤獨、社會性焦慮以及身體有疾病的人們的歸因和期望問題。抑鬱的人有一種消極的解釋風格。與不抑鬱的人們相比,他們更加自責,用一種更消極的看法去解釋和回憶事情,對於未來也不抱有太多的希望。儘管輕度抑鬱的人有較消極的看法,但是在實驗室測驗中他們表現出了出人意料的現實性。

抑鬱者抑鬱的思考方式對其行為產生了影響,反過來又使其持續了一種惡性循環。對於那些有長期孤獨以及處於社會性焦慮狀態(例如極度羞怯)的人,大都也是類似的情況。

健康心理學正處於迅速發展中,它探索的是人們怎樣判斷自己是否病了,怎樣解釋自己的症狀,以及何時他們會尋求和接受治療。同時它也在探索消極情緒的影響,以及疾病、壓力和消極解釋風格之間的聯繫。

社會心理治療方法有哪些

我們已經考慮了與生活中的問題——從嚴重抑鬱到極度羞怯,再到身體疾病——有關的思維模式。這些適應不良的思維方式需要給予治療嗎?

社會心理學的治療是不存在的。但是治療是一種社會交往的過程,社會心理學家認為他們的原則可以整合到現有的治療技術當中去(Forsyth & Leary,1997;Strong & others,1992)。看看下列三個例子。

通過外顯行為引發內在變化

在第4章中,我們考察了一個簡單但卻強有力的原理的大量證據:我們的行為影響著我們的態度。我們所扮演的角色,我們說和做的事情,以及我們做出的決定都對於“我們是誰”產生了影響。

與這個“態度取決於行為”的原則一致,一些心理治療技術使用了行為療法。行為治療師試圖塑造病人的行為,並假設內在性情會跟隨行為變化。自信訓練使用了登門檻(foot-in-the-door)程序。個體首先在一個支持情景中進行角色扮演練習自信,然後逐漸在日常生活中變得自信。理性情緒治療認為,是我們自己產生了自己的情緒;因此,治療師給病人佈置“家庭作業”,讓他們以一種會產生新情緒的新方式去說話、做事:挑戰那些支配他原來行為的相關行為方式。不再告訴自己“你是一個沒有吸引力的人”,並且開始邀請別人出去約會。自助小組巧妙地使參與者在團體面前表現新的行為方式——表達憤怒、哭泣、高自尊地行為、表達積極感受。所有這些技術都有一個共同的假設:即使我們不能通過掌控意志力來直接控制我們的感情,我們也能夠通過我們的行為來間接地影響它。

實驗證實,我們所說的有關自己的話,能夠影響我們的感覺。在一個實驗中,實驗者引導學生寫自我讚美的散文(Mirels & McPeek,1977)。之後,由另一個實驗者讓他們私下評定自己時,相對於其他寫了有關當前社會評論的學生,這些學生表現出更高的自尊。在另外幾個實驗中,瓊斯和他的同事(Jones & others,1981;Rhodewalt & Agustsdottir,1986)讓學生以自我美化或自我否定的方式來向一個面試者介紹自己。同樣,這個公眾表現——不管是樂觀還是悲觀的——繼續出現在接下來的實際的自尊測驗的個人反應中。口說為實,即使是當我們說自己的時候。當學生感覺要對他們怎樣表現自己而負責的時候,尤其如此。

在門敦卡和佈雷姆(Mendonca & Brehm,1983)的一個實驗中,對選擇的知覺顯然非常重要。他們邀請即將開始一個減肥計劃的一組超重兒童,選擇他們喜歡的治療方法。然後定時提醒他們,是他們自己選擇了治療方法。而對其他同時參加這個相同的八週計劃的兒童,則沒有給予選擇權。那些感覺要對他們的治療負有責任的兒童,在八週之後以及三個月之後減了更多體重。

阿克瑟姆和庫珀(Axsom & Cooper,1985;Axsom,1989)報告,當選擇與個人責任感和較高的努力程度結合起來時,影響會更大。他們讓一些想要減肥的婦女參加一些假想的(而不是真實的)治療任務,例如做知覺判斷。那些對任務做出了最大努力的婦女減了最多的體重。當婦女是自願選擇參與該任務時,結果尤其明顯。因此,大多數治療的承諾是:自願參與,並付出努力。

打破惡性循環

如果抑鬱、孤獨和社會性焦慮是通過消極體驗、消極的思維模式以及自我挫敗的行為構成的惡性循環得以維持,那麼應該可以通過破壞任何一個環節來打破循環——通過改變環境,訓練個體更加積極的行為方式,轉變消極思維。這的確可以做到。一些不同的治療方法可以幫助人們從抑鬱的惡性循環中解脫出來。

社會技能訓練

抑鬱、孤獨和害羞不僅僅是一個人心理上的問題。在一個抑鬱者的身邊待一段時間,都會令人感到不愉快和壓抑。正像孤獨和害羞的人懷疑的那樣,他們確實會在社會情境中表現不佳。在這些情況下,社會技能訓練可能會有幫助。通過觀察並在安全情境中練習新的行為,個體可能在其他情境的行為中更有效地顯示出自信。

隨著個體開始享受應對自如的好處,一個更加積極的自我知覺逐漸形成了。黑默利和蒙哥馬利(Haemmerlie & Montgomery,1982,1984,1986)在一些鼓舞人心的研究中,用一些害羞、焦慮的大學生證明了這一點。那些面對異性沒有經驗且緊張的人可能會對自己說:“我沒有約會過,所以我肯定不行,所以我不應該試圖去追求任何人。”為了改變這種消極的結果,黑默利和蒙哥馬利引導這些學生與異性進行愉快交流。

在其中一個實驗中,大學男生填寫了社會焦慮問卷之後,並在接下來的兩天內來到實驗室。每一天他們都與六位年輕女性中的每一位進行12分鐘的交談。男生以為這些女性也是被試。事實上,這些女性是實驗者的合作者,被要求以一種自然、積極、友好的方式與每個男生談話。

這兩個半小時談話的效果是顯著的。正像一個被試事後寫的那樣,“我從來沒有遇到過這麼多能夠愉快交談的女孩子。在與幾個女孩聊了以後,我的自信心提高了,不再有曾經的那種緊張。”這些評價被各種測量所支持。與控制組的男生不同,那些經歷過交談實驗的男生在一個星期以及6個月之後的重測中,表現出與女性有關的焦慮明顯地較低。當他們被安排在一間房中,獨自與一個有吸引力的女性陌生人在一起時,他們同樣變得更加容易開始與她交談。實際上,在實驗室以外,他們也開始有了不定期的約會。

黑默利和蒙哥馬利指出,這種變化都是發生在沒有諮詢的情況下的。但其實正因為 沒有諮詢,它才可能會發生。正因為通過自己的努力而獲得了成功,這些男生現在才能夠把自己看成有社會能力的。儘管7個月後,研究者還是把實驗向被試作了解釋,但到那個時候為止,那些男生已經經歷了足夠多的社會成功,足以使他們將成功歸於其內在特質。“一事成,則事事成,”黑默利(1987)總結道,“只要你不再拿什麼外在因素為成功找藉口推脫!”

解釋風格療法

抑鬱、孤獨和羞怯的惡性循環,可以通過社會技能訓練,通過積極事件改變自我知覺,以及 通過改變消極的思維方式來打破。有的人擁有社會技能,但是他們吹毛求疵的朋友和家人使他們確信自己沒有。對於這些人,幫助他們轉變其對於自己和未來的消極信念可能就足夠了。在認知療法中,社會心理學家懷著這種目的提出了解釋風格療法 (explanatory style therapy)(Abramson,1988;Gillham & others,2000a,b;Greenberg & others,1992)。

有這樣一個計劃,它教抑鬱的大學生改變他們典型的歸因方式。萊登(Layden,1982)首先解釋了使歸因更類似那些典型的非抑鬱者的好處(通過接納成功帶來的信心,並看環境是怎樣使事情變壞的)。通過各種任務,她幫助學生看他們一般是怎樣解釋成功和失敗的。接下來是治療階段:萊登讓他們每一個人記錄下每天的成功與失敗,注意成功的原因有他們自己的因素,注意失敗有外在的因素。當這種歸因訓練結束一個月之後加以重測時,相比沒有治療的控制組,他們的自尊提高了,歸因風格也變得更加積極。而且歸因風格越積極,他們的抑鬱就消失得越多。通過改變歸因,他們已經改變了自己的情緒。

通過對成功的內在歸因維持變化

目前為止考慮的兩個原則——行為改變可以導致內在的變化,以及自我知覺和自我歸因的改變能打破惡性循環——得出了一個推論性的原則:一旦有了提高,當人們將其歸因於受自己控制的因素而不是治療計劃時,效果將是最為持久的。

通常,強制性的手段會引發最為強烈和迅速的行為改變(Brehm & Smith,1986)。通過使想要消除的行為損失非常慘重或令人尷尬,並且使健康的行為帶來極大的回報,一個治療師的治療可能得到迅速而顯著的效果。問題是,正如社會心理學家30年來的研究提醒我們的那樣,強制性的行為改變很快就會消失。

為了探究其原因,我們來看看瑪莎的經歷。她很在意自己輕微的肥胖,併為對此無能為力而感到受挫。她正在考慮一些商業廣告中的體重控制計劃。每一個都聲稱它能達到最好的效果。瑪莎選擇了其中一個,要求實行一個嚴格的每天1200卡路里的節食計劃。而且,她還被要求記錄和報告她每天所攝入的卡路里,並每週來稱一次體重,以保證她和她的指導者能準確地瞭解她的實施情況。因為對這個計劃的價值很有信心,且不想令自己感到尷尬,瑪莎堅持參加了這個計劃,並且高興地發現多餘的體重正逐漸消失。“這個獨特的計劃真的有效!”當瑪莎達到她的目標體重時,她高興地告訴自己。

然而悲哀的是,在結束這個計劃之後,瑪莎重演了大多數體重控制結業者的經歷(Jeffery & others,2000):她的體重回升了。在街上,她看到她的指導者走近。她非常尷尬地跑向了人行道的另一邊,把臉轉了過去。唉,她還是被指導者認出來了,並被熱情地邀請重新參與“計劃”。因為這個計劃的確在第一次時幫助她達到了好的效果,瑪莎承認她很需要該計劃,並答應回去,開始她又一輪起伏不定的節食。

瑪莎的經歷代表了一些體重控制實驗參與者的經歷,包括由索恩和雅諾弗(Sonne & Janoff,1979)所做的一個實驗。像瑪莎一樣,一半的被試被要求將他們發生改變的飲食行為歸因於這個計劃。另一半則被要求歸功於他們自己的努力。兩組人在這個計劃中都減了肥。但是在11周之後再稱重時,那些自我控制條件下的人最好地保持了他們的減肥效果。這些人,正像前面介紹過的害羞男生遇到女性的研究中的被試一樣,證明了自我效能的作用。學會了成功地應對,並相信他們做到了 ,他們會感覺更有信心,且更有效。

在強調了行為和思維方式的改變能產生積極影響之後,我們應該提醒自己:它們也有侷限性。社會技能訓練和積極的思維方式,不可能將我們轉變成人人喜愛和欽佩的常勝將軍。而且,暫時的抑鬱、孤獨和羞怯是對嚴重的憂傷事件非常適當的反應。只是當這樣的情緒長期存在且沒有任何明確的原因時,就有理由去關注它,並有必要去改變這些惡性循環式的思維和行為。

通過社會影響來進行治療

心理學家越來越接受這樣一個觀點:社會影響——一個人影響另一個人——是治療的核心。斯特朗(Strong,1991)提供了一個典型的例子:一個30多歲的婦女在一個治療師面前抱怨她的抑鬱。治療師細心地觀察了她的情緒、瞭解了她的處境。她解釋了她的無助感和她丈夫的需要。儘管欽佩她的奉獻精神,治療師還是幫助她看清,她應該對丈夫的問題負責。她提出反對。但是治療師堅持。最後,她終於承認,她的丈夫可能並不像她認為的那麼脆弱。她開始看清她應該如何既尊重她丈夫又尊重她自己。在治療師的幫助下,她為每一個星期制定計劃。在治療師和病人的長期互動接近尾聲時,她表現得不再抑鬱,並開始了新的行為方式。

對心理療法的影響的早期分析,集中於治療師怎樣建立可靠的專門技能和信任度,以及他們的可信度怎樣提升他們的影響(Strong,1968)。更多的近期分析更關注於治療師與病人之間互動關係如何影響病人的思維,而不僅僅是關注治療師(Cacioppo & others,1991;McNeill & Stoltenberg,1988;Neimeyer & others,1991)。非本質的因素,例如治療師的可信度,可能會讓人產生這樣的想法:治療師的想法引導著病人的想法。但是考慮周到的中心說服的途徑能提供最持久的態度和行為的改變。因此治療師的目的,不是要引出一個病人對他們專家判斷表面上的同意,而是要改變病人自己的思維。

幸運的是,參加治療的大部分病人都想要採取這個中心途徑,在治療師的指導下深入地思考他們的問題。治療師的任務只是提供意見,並提出適當的問題來引導積極有利的想法。治療師的洞見並沒有他們使病人產生的想法來得重要。治療師需要將事物以病人能聽懂的方式,能得到其同意而不是引起爭辯的方式來說明,並允許病人有時間有餘地做出反應。例如,“你對我剛才所說的怎麼看?”這樣的問題才能夠引起病人的思考。

希薩克(Heesacker,1989)用一名35歲的男研究生戴夫的例子來說明。戴夫否認他存在一個潛在的藥物濫用問題。諮詢師瞭解戴夫是個喜歡有力證據的聰明人,於是試圖說服他接受診斷,參加一個治療支持團體。諮詢師說:“好,如果我的診斷是錯誤的,我願意更改它。但是讓我們來看一個藥物濫用者的所有特徵,來檢驗我診斷的準確性。”諮詢師然後慢慢地檢查每一項標準,並給戴夫時間去思考每一點。當一切結束時,戴夫一下子靠到椅子上,喊道,“我不敢相信:我是一個該死的酒鬼。”

在一個實驗中,厄恩斯特和希薩克(Ernst & Heesacker,1993)證實了陪同被試參與一個使用說服的中心途徑的自信訓練小組的有效性。一些被試像通常的自信訓練小組那樣,學習和重複自信的觀念。其他人學習了相同的概念,但也自願地體驗了一次他們因為不自信而傷害自己的情境。然後讓他們聽到了厄恩斯特和希薩克認為有可能使他們會使他們產生積極想法的主張(例如,“由於你自己不夠自信,使得別人習慣不公正地對待你。”)當這個訓練小組活動接近結束時,厄恩斯特和希薩克讓參與者停下來思考,他們對所學習的東西感覺如何。相比那些在第一組中的人,那些經歷了引發思考小組的人以更有益的態度和自信的意願結束了這段經歷。而且,他們的室友發現,在接下來的兩個星期他們表現出更大的自信。

在哲學家帕斯卡爾1620年的《思想錄》中,他就已經預見了這個原理:“人們通常對於他們自己發現的道理,比由別人發現的更加確信不疑。”這是一個值得銘記於心的原理。

小結

在社會心理學原理中,經常被應用於治療的是以下三個:(1)外在行為的改變能夠引起內在的改變。(2)通過對行為技能的訓練、積極體驗改變後的自我知覺、改變消極的思維模式,消極態度和行為所形成的惡性循環可以被打破。(3)如果人們將他們狀況的改善歸因於在他們持續控制下的內在因素而不是治療計劃本身,那麼改善的狀況能得到最好的維持。

心理健康工作者同時也認識到,要改變病人的態度和行為需要說服。治療師,由於其作為專家和令人信任的交流者的形象,可以試圖通過有說服力的論證和提出問題來促進更為健康的思維。

社會關係如何促進健康與幸福感

在有關身心幸福感領域的社會心理學中還有一個重要的主題。支持性的親密關係——感到被親密的朋友和家人所喜歡、肯定以及鼓勵——能預測健康和幸福。

我們的人際關係是充滿壓力的。使徒保羅曾這樣諷刺道:“他人就是地獄。”當沃爾和佩恩(Warr & Payne,1982)問一群有代表性的英國成人:前一天,是什麼——如果有的話——在情緒上使他們緊張?“家人”是最常見的答案。而壓力,正像我們所看到的那樣,會激化健康問題例如冠心病、高血壓,並抑制我們與疾病鬥爭的免疫系統。

儘管如此,總的來看,親密關係更多的是帶來健康與幸福,而不是疾病。對同一群英國人詢問前一天是什麼給他們帶來幸福時光,有更多的人回答是“家人”。親密關係給了我們最大的心痛,但同時也給了我們最大的歡樂。

親密關係與健康

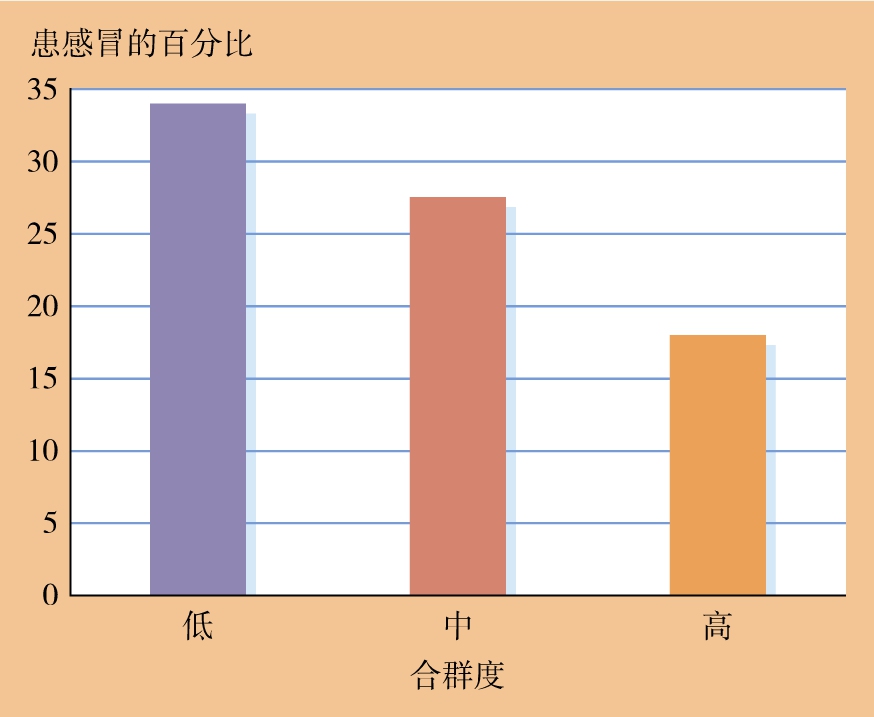

八項大規模的調查,每一項都持續了好幾年並訪問了上千人次,已得出了一個共同的結論:親密關係能預測健康(Berkman,1995;Ryff & Singer,2000)。孤獨的人受到健康問題困擾的危險性更大,他們常常體驗到更大的壓力、睡眠質量較差、自殺行為更多(Cacioppo & others,2002a,b;2003)。與那些有較少社會關係的人相比,那些與朋友、親戚,或者宗教或社團組織的其他成員有親密關係的人較少早逝。開朗、摯愛、重視關係的人們不僅有更多的朋友,同時在實驗中,他們受到注射的感冒病毒影響的可能性也較小(見圖14-7,Cohen & others,1997,2003)。此外,一項對423對老年夫婦歷時5年的研究中,即便在控制了年齡、性別、原有的健康狀況和社會經濟條件之後,仍發現那些給予 最多社會支持(從讓朋友、鄰居搭車,為他們跑腿辦事,到給自己的伴侶提供情感支持)的人壽命更長(Brown & others,2003)。這樣看來,付出比僅僅是索取對自己更好。

圖14-7 不同合群程度者的感冒比率

被注射感冒病毒之後,高度合群的人較不易於患上感冒。

資料來源:From Cohen & others,2003.

而失去人際紐帶則加大了患病的危險性。

芬蘭一個對96000個喪偶者的研究發現,在配偶去世後的一週之內,他們死亡的危險性加倍了(Kaprio & others,1987)。

美國國家科學院的一個研究顯示,那些新近喪偶的人變得更易患病和死亡(Dohrenwend & others,1982)。

一項對30000名男子的研究顯示,當一段婚姻破裂時,男性會更多喝酒、吸菸,蔬菜的攝入量減少而油炸食品的攝入量增加(Eng & others,2001)。

傾訴與健康

這麼看來,社會支持和健康之間有聯繫。為什麼?也許那些享受親密人際關係的人吃得更好,運動更多,而吸菸和喝酒較少。也許朋友和家人幫助我們提升自尊。也許一個支持性的人際網絡能夠幫助我們評估和戰勝壓力事件(Taylor & others,1997)。在超過80個的研究中,心血管及免疫系統的良好運行與社會支持成正相關(Uchino & others,1996)。因此,當我們因某人的不喜歡或失去工作而受傷害的時候,朋友的建議、幫助和安慰,的確是一劑良藥(Cutrona,1986;Rook,1987)。即使問題沒有被提及,朋友也可以使我們分心,並給我們一種感覺,就是無論發生什麼事情,我們都會被接受、被喜歡、被尊重。

我們可能會向我們認為是親密朋友的人傾訴傷心事。在一項研究中,彭尼貝克和奧希倫(Pennebaker & O'Heeron,1984)接觸了一些自殺者或交通事故遇難者的配偶。那些獨自承擔悲痛的人,比起那些坦然表達出來的人,有更多的健康問題。彭尼貝克(1990)調查了超過700名女大學生,他發現有1/12的人在兒童期有創傷性的性經歷。相比那些經歷了與性侵犯無關的創傷的女生,例如父母死亡或離婚,經歷性創傷的女性報告了更多的頭痛、胃病和其他健康問題,尤其當她們對自己的祕密守口如瓶時。

為了分離出親密關係中傾訴、懺悔方面的作用,彭尼貝克讓喪偶的人敘述一直折磨著他們心靈的傷心事。最初,被要求描述一些小事的人在生理上很緊張。他們一直保持這種緊張的狀態,直到傾訴完他們的問題。然後他們變得輕鬆了。將個人創傷在日記中寫下來,似乎也是有用的。當另一個實驗的參與者這樣做了的時候,他們在接下來的6個月中較少出現健康問題。一個參與者解釋道:“儘管我沒有向任何人說我寫了什麼,但我終於能夠處理它,解決它,而不是逃避它。再想到它也不會使我受傷害。”即使只是“與日記對話”,甚至只是寫下自己未來的夢想和人生的目標,傾訴也都是大有裨益的(King,2001)。

其他一些實驗也證實了積極應對的好處,而不是抑制充滿痛苦的體驗。在一個實驗中,勒普爾和他的同事(Lepore & others,2000)讓學生們看一個有關大屠殺的充滿痛苦的幻燈片和錄像,看完後或者立即談論,或者不談論。兩天後,那些談論過的人感到的痛苦較小,突然闖入腦海的想法也較少。即便是在頭腦中再次思考那些令人壓抑的場景——生動地重現事件以及相關的感覺——也可以增進主動的應對,並改善心情(Rivkin & Taylor,1999)。

貧困、不平等與健康

我們已經看到了健康與一種伴隨積極歸因風格的控制感之間的聯繫。我們也看到了健康和社會支持之間的關係。控制感、社會支持以及衛生保健和營養因素,能夠解釋為什麼經濟地位與壽命有關。回憶第1章中對古老的蘇格蘭格拉斯哥墓穴的研究:那些擁有最昂貴、最高大墓碑(標誌著富裕)的人壽命最長(Carroll & others,1994)。即便是今天,在蘇格蘭、美國和加拿大,較貧困的人早逝的機率仍然較高。貧困意味著致命。貧困意味著面臨壓力、負性情緒和有害環境的危險性增加了(Adler & Snibbe,2003;Gallo & Matthews,2003)。即使在靈長類動物中,當感染類似的感冒病毒時,那些控制能力最低的——在社會等級中最底層的——更易受感染(Cohen & others,1997)。

收入嚴重不均的地區,人們的壽命也相對更短(Kawachi & others,1999;Lynch & others,1998;Marmot & Wilkinson,1999)。與日本人和瑞士人相比,英國人和美國人的收入差異更大,預期壽命也更低。在過去十年中,貧富差距增大的地區,像東歐和俄國,預期壽命已經下降到蹺蹺板的盡頭了。

不平等僅僅是貧困的一個指標嗎?多項證據表明,貧困的確是重要因素,但不平等同樣也是。林奇和他的同事(Lynch & others,1998,2000)發現,人們若是住在一個有巨大收入差異的地區,那麼處於每個收入水平的人早逝的危險都比較大。

親密關係與幸福感

傾訴痛苦感受不僅對身體有好處,對精神狀態同樣也有好處。許多研究表明,擁有朋友和家人支持的人更幸福。

在第2章中總結過的一些研究,將競爭性的、個人主義的文化中的人們(例如美國、加拿大和澳大利亞的人),與集體主義文化中的人們(例如日本和許多發展中國家的人們)進行了比較。個人主義文化提供了獨立性、隱私和個人成就中的自豪感。而集體主義文化中,更為緊密的社會聯繫則保障人們避免遭受孤獨、疏遠、離婚和與壓力有關的疾病。即使在個人主義的國家,那些相對而言對生活持群體中心取向的人,比起個人主義者報告了更高的生活滿意度(Bettencourt & Dorr,1997)。

友誼與幸福

還有一些研究比較了那些幾乎沒有親密人際關係和有很多親密人際關係的個體。十七世紀的哲學家弗朗西斯·培根認為,和可以與之分享祕密的朋友交流有兩個作用:“它將歡樂變成兩倍,將不幸分成兩半。”因此這看起來像民意調查中心(National Opinion Research Center)對美國人所提的一個問題的答案(Burt,1986):“回頭看過去的6個月,誰是你與之討論重要問題的人?”相比那些寫不出這樣知心朋友的名字的人,那些寫了5個或6個這樣的朋友的人感到“非常幸福”的要多出60%。

其他一些研究證實了社會網絡的重要性。在人的一生中,友誼培養了自尊,促進了幸福感(Hartup & Stevens,1997)。舉例來說:

最幸福的大學生是那些對他們的愛情生活感到滿意的人(Emmons & others,1983)。

那些享受親密人際關係的人能更好地應對各種壓力,包括親人去世、遭遇強暴、失去工作和患上疾病(Abbey & Andrews,1985;Perlman & Rook,1987)。

由珀金斯(Wesley Perkins)調查的800名霍巴特和史密斯學院的畢業生中,那些有“雅皮士價值觀”——也就是寧願選擇高收入、事業成功和聲望,而不是擁有親密的朋友和幸福婚姻生活的人——描述自己為“相當”或“非常”不幸福的人數是他們原來同學的兩倍(Perkins,1991)。

當被問及“什麼東西對你的幸福是必要的?”或者“是什麼東西使得你的生活有意義?”,大部分人提到——比起任何其他東西更重要的——是與家人、朋友或愛人的令人滿意的親密關係(Berscheid,1985;Berscheid & Peplau,1983)。幸福與家庭緊密聯繫在一起。

婚姻與幸福

世界上每10個人當中,有超過9個人的親密人際關係最終的一種結果是婚姻。婚姻與幸福感呈正相關嗎?或者說追求快樂的單身生活比婚姻的“束縛”、“枷鎖”和“桎梏”有更多的幸福嗎?

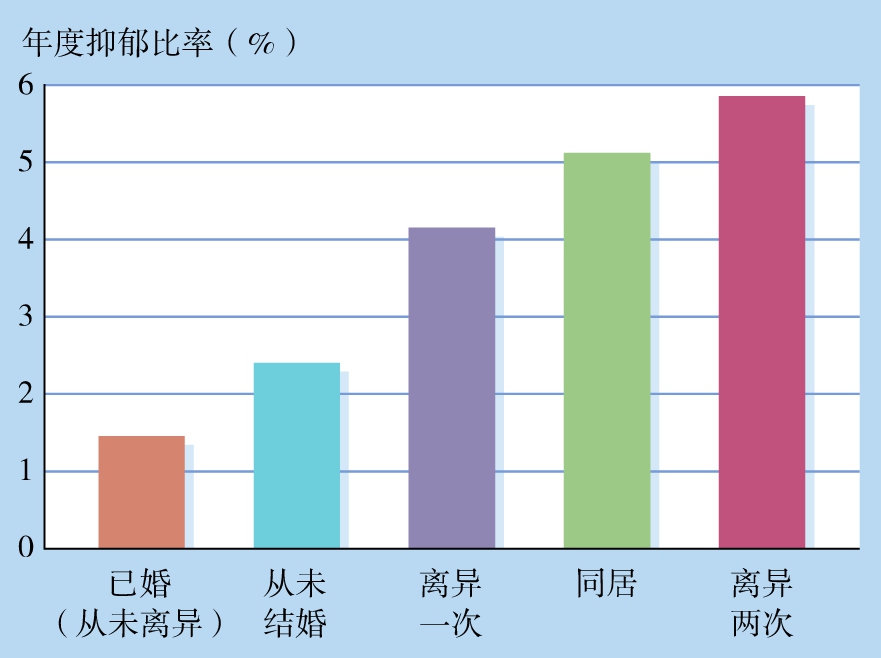

堆積如山的數據揭示,大部分有依戀關係的人比起沒有的人更為幸福。針對成千上萬的歐洲人和美國人的一次次調查研究,得出了一個一致的結果:相比那些單身或喪偶的人,尤其是與那些離婚或者分居的人相比,已婚者報告感到更幸福,對生活的滿意度也更高(Gove & others,1990;Inglehart,1990)。一項自1972年起對42000名美國人的一個具有代表性的調查中,22%的從未結婚的成年人報告“非常幸福”,而在已婚的成年人中此類報告的比例是40%(NORC,2003)。這種婚姻與幸福的關係,是普遍存在於不同種族當中的(Parker & others,1995)。另外,對婚姻的滿意度比起對工作、收入或社區的滿意度,能更好地預測整體的幸福感(Lane,1998)。而在未婚的人當中,自殺率和抑鬱比例更高(Stack,1992;見圖14-8)。確實,與最好的朋友之間親近、關心、平等、親密、相伴一生的友誼,幾乎沒有什麼比這個能更好地預測幸福了。

圖14-8 婚姻狀況和抑鬱

國家心理健康協會對於心理障礙的一個調查發現,未婚成年人的抑鬱狀態要嚴重2~4倍。

資料來源:Data from Robins & Regier,1991,p.72.

婚姻是否如人們通常所認為的那樣,與男性而不是女性的幸福更緊密地聯繫在一起?考慮到女性在家務活和養育上付出更多,我們預期可能是這樣。然而,對比已婚和未婚者幸福的差異,在男性當中這種差異僅僅比女性稍微大一點。而且,一項歐洲的調查以及對93個其他研究的統計總結髮現,這種婚姻幸福的差異對於男性和女性事實上是相等的(Inglehart,1990;Wood & others,1989)。儘管一個不幸的婚姻比起對男性的影響,更令女性抑鬱,然而單身女性比已婚女性更幸福的傳言是不可信的。在整個西方世界,已婚的兩性比起未婚、離婚或分居的人,都報告了更大的幸福。

與是否結婚相比,更重要的是婚姻的質量。說他們的婚姻令人滿意的人——那些發現自己仍然與他們的伴侶相愛的人——很少報告自己不幸福,對生活不滿意,或者抑鬱。幸運的是,大部分已婚者的婚姻確實 是幸福的。在美國,近2/3的人說他們的婚姻“非常幸福”。3/4的人說他們的配偶是他們最好的朋友。4/5的人說他們願意再次與同一個人結婚。因而,大部分這樣的人感覺,生活總體來說非常幸福。

為什麼已婚的人普遍更加幸福?是婚姻促進了幸福,還是相反的——是幸福促成了婚姻?是否幸福的人有作為婚姻伴侶的更大的吸引力?是否不滿的或者抑鬱的人更常保持單身或者經歷離異呢?的確,與幸福快樂的人相處更有意思。他們也對人更加友好,令人信賴,富於同情心,以及更加關注於他人(Myers,1993)。不快樂的人,正像我們已說過的那樣,更容易被社會拒斥。抑鬱通常引發婚姻壓力,而婚姻壓力又加深了抑鬱(Davila & others,1997)。因此,積極的、快樂的人更容易形成幸福的人際關係。

但是奧斯陸大學社會學家馬斯特卡薩(Mastekaasa,1995)報告,“研究者中盛行的觀點”是婚姻-幸福關係“主要源於”婚姻的有益作用。試想一下,如果最幸福快樂的人更快且更易於進入婚姻生活,那麼隨著人們年齡的增長(而且逐漸地,較不幸福的人越來越多地走入婚姻),已婚和未婚者當中的平均幸福感都將下降。(年齡較大、較少幸福感的新婚夫婦會降低已婚者的平均幸福感,而且未婚群體將越來越多地由不幸福的人組成。)但是數據並不支持這個預測。這說明夫妻直接的親密關係確實——對於大多數人來說——能帶來積極的情緒體驗。拉特格斯大學(Rutgers University)一項超過15年的針對1380名新澤西州成年人的追蹤研究,證明了相同的觀點(Horwitz & others,1997)。即使是在控制了結婚前的個人幸福感之後,研究也發現了已婚者抑鬱變少的趨勢。

婚姻促進幸福感至少有兩個原因:第一,已婚者更可能享受一種持久的、支持性的、親密的人際關係,且更少地感到孤獨。難怪加州大學洛杉磯分校的庫姆斯(Coombs,1991)做的一個研究中,男性醫科學生如果已婚的話,則他們從醫學院畢業時會感到較少的壓力和焦慮。一個良好的婚姻給予伴侶一個可依賴的同伴、情人和朋友。

為什麼婚姻促進了幸福感,或者至少減輕了我們的痛苦,還有另一個更實際的原因。婚姻提供了配偶和伴侶的角色,這可以提供自尊的額外來源(Crosby,1987)。的確,多重角色會帶來多重壓力。我們的“線路”可能而且確實超載了。但是每個角色同時也提供了回報、地位,使人生更為豐富,使我們從人生中其他部分的壓力中解脫出來。一個有許多身份的自我,就像一個有著許多房間的大廈。當大火襲擊了溫莎城堡的一棟側樓時,城堡的大部分仍然可以供王室成員和旅遊者觀賞。當我們的個人身份依靠許多基石來支持,那麼在失去其中任何一個時,它也仍然可以繼續挺立。如果我在工作當中陷入困境,那麼我可以告訴自己,我仍然是一個好丈夫、一個好父親,而且歸根結底,我的這些部分才是最要緊的。

小結

健康和幸福不僅受社會認知影響,而且還為社會關係所影響。那些享受親密的、支持性的人際關係的人,有較低的患病和早逝的危險性。這類人際關係幫助人們應對壓力,尤其是使人們能傾訴他們內心的情緒。

親密的人際關係還提升了幸福感。那些與朋友和家庭成員有親密的、長期的依戀關係的人能更好地應對失敗,並報告了更大的幸福感。舉例來說,相比未婚的成年人,那些已婚者報告“非常快樂”的可能性更大,且經歷抑鬱的可能性更小。這不僅由於快樂幸福的人有更大的社會成功,也由於一個支持性的生活伴侶帶來了幸福舒適。

個人後記:提升幸福感

幾年前我寫了一本叫作《追求幸福》的書,囊括了一些對於幸福的最新研究的主要成果。當編輯想要給書起一個副標題為“什麼給人們帶來幸福 ?”時,我提醒他們:這不是這本書或者任何一本書能夠回答的問題。我們所學到的僅僅只是什麼與幸福相關——即什麼能預測幸福。因此,這本書的副標題改為:“誰是幸福的——為什麼 ?”

然而,在隨後300個有關幸福的媒體採訪中,最常問的問題是:“要獲得幸福,人們能做什麼呢?”對於健康和幸福並不存在任何簡單的公式,這裡我僅列舉以研究為基礎的十點考慮:

認識到持久的幸福並不來自“製造它 ”。人們適應變化的環境——甚至適應財富或殘障。因此財富就像健康:沒有它會使人痛苦,但是擁有它(或者任何我們渴望的環境)也並不一定保證幸福。

控制你的時間 。幸福的人感覺到他們能控制自己的生命,這通常得益於他們對時間的掌控——設立目標,將它們分解為每天的小目標。儘管我們經常高估在任何給定的一天中我們能完成多少任務(帶來的結果是感到挫敗),但是我們通常低估在一年內我們能完成的工作量,考慮到每天只能有那麼一點點進展。

表現出幸福 。我們至少可以使自己假裝一個暫時的心情。做出一個微笑的表情,人們感覺會好一些;當他們皺著眉頭板著臉,整個世界似乎也在怒視自己。因此給自己一個快樂的笑容吧。說話時也好像你感覺到積極的自尊、樂觀和友好。體驗這些情緒,便可以引發這樣的情緒。

尋找合適的工作和休閒方式,使得你的技能得以發揮 。幸福的人通常處於一個叫“全神貫注(flow)”的圈裡——專心於一個挑戰自我而不會壓倒他們的任務。最奢侈的休閒形式(坐遊艇)比起從事園藝、交際或手工製作,通常提供的潮流體驗要少得多。

參加運動 。大量的研究揭示,有氧運動不僅促進了健康和精力,也是消除輕度抑鬱和焦慮的一劑良藥。健全的心靈存在於一個健康的身體中。不要使自己成為一個笨拙的、終日懶散、無所事事的人。

保證足夠的睡眠 。幸福的人們過著一種積極的、精力旺盛的生活,同時也預留了時間來補充睡眠和恢復獨處的寧靜。許多人都受到睡眠債,及隨之產生的疲乏、敏感性下降以及抑鬱的心境等的影響。

優先考慮親密的人際關係 。與那些非常關心你的人建立的親密友誼,能夠幫助你度過困難的時期。傾訴對於心理和身體都是很好的。要決心去精心培育你最為親密的關係:不要認為他們對你好是理所當然,要像對其他人那樣對他們顯示出你的友善,肯定你的伴侶,一起玩耍一起分享。如果要找回你的愛情,就要用這種深情表現的方法來達到。

關注自我之外的事物 。向那些需要幫助的人伸出援手。幸福能促進人們的助人行為(那些感覺很好的人會做好事)。但是,做好事同樣也使人感覺很好。

記錄感恩日記 。那些每天停下來思考他們生活當中的一些積極方面(他們的健康、朋友、家庭、自由、教育、感受、自然環境等)的人體驗了更多的幸福。

照顧你的精神自我 。對於許多人,信念提供了一個支持性的群體,一個超出自我關注的理由,一種生活目的和希望的意識。許多研究都發現,虔誠的宗教信奉者報告自己更加快樂,而且他們能更好地應對危機。

你的觀點是什麼

為你自己的幸福沉思一分鐘。你快樂嗎?是哪些人際關係讓你感到幸福?解釋這些關係是如何支撐你的幸福感的。上述列表中的十項建議,哪些已經成為你生活中的一部分了?你將如何使其他幾項也應用到你的生活中?

聯繫社會

本章介紹了消極的思維方式,探討了它究竟是抑鬱的原因還是抑鬱的結果。我們同時也在第3章:社會信念與判斷,“情緒與判斷”部分討論了情緒問題。那麼,導致抑鬱的原因有哪些?