David Myers 社會心理學 v8

| Site: | CLASE CHINO |

| Course: | BUSINESS BOOKS |

| Book: | David Myers 社會心理學 v8 |

| Printed by: | Guest user |

| Date: | Saturday, 29 November 2025, 3:24 AM |

Table of contents

- 社會心理學(第8版)(認識自我、群體及社會,更有效地影響他人及社會,抵制不良群體及社會影響的科學指導性書籍!)

- 目錄

- 中譯版序言

- 前言

- 作者簡介

- 第1章 社會心理學導論

- 第一編 社會思維

- 第2章 社會中的自我

- 第3章 社會信念與判斷

- 第4章 行為和態度

- 第二編 社會影響

- 第5章 基因、文化和性別

- 第6章 從眾

- 第7章 說服

- 第8章 群體影響

- 第三編 社會關係

- 第9章 偏見:不喜歡他人

- 第10章 攻擊行為:傷害他人

- 第11章 吸引和親密:喜歡他人和愛他人

- 第12章 利他:幫助他人

- 第13章 衝突與和解

- 第四編 應用社會心理學

- 第14章 社會心理學在臨床領域中的應用

- 第15章 社會心理學在司法領域中的應用

- 第16章 社會心理學與可持續發展的未來

- 專業術語表

- 參考文獻

中譯版序言

為什麼常常有一些最精明能幹的企業家會犯下極其簡單愚蠢的決策錯誤?為什麼有些人總會帶著有色眼鏡看待他人? 為什麼有人遇難時,圍觀的人越多,幫忙的人卻越少?所有這些問題都是社會心理學所要探討的基本課題。因此,社會心理學研究的就是人與環境的交互作用。換句話 說,社會心理學是研究我們如何創造和改變環境,環境又如何反過來塑造我們的性格、影響我們的行為的科學。

不瞭解社會心理學的人往往會產生誤解,認為它就是研究社會問題的學科。但確切來講,社會心理學研究的是我們每 個人的心理和行為問題。不可否認,所有的社會問題,例如權力鬥爭、政治腐敗、經濟蕭條、惡性競爭等等都包含著社會心理因素,但社會心理學更關注每個人在這種社 會環境下怎樣思考、感受和行動。

還有一種誤解是把社會心理學理解為一門應用學科。而實際上,它也是一門基礎學科。心理學家們遵循實證研究證偽 的原則,不斷排除各種可能的假設,同時,採用大量的科學研究方法(如實驗室觀察與模擬,數學模型和統計分析等),對思維、歸因、決策、成見、從眾、團體動力、 友誼等基本心理過程進行研究。

我從1994年開始相繼在美國密歇根大學和加州大學教授社會心理學,發現了一本很好的教科書,就是這本戴維· 邁爾斯的《社會心理學》。在美國,如果一本心理學教科書能夠再版3次以上的話,這本書就堪稱經典教材了。戴維·邁爾斯的《社會心理學》在過去的20年中連續再 版8次,有700多所大學或學院的心理學系採用這本書作為社會心理學課程的主講教材,由此我們便不難想像這本教材是如何的出類拔萃了。

戴維·邁爾斯的《社會心理學》之所以能在同類書籍中脫穎而出、獨佔鰲頭,是由該書的許多特點決定的。首先,這 本書討論的研究對象是我們很多人都感興趣的問題,這就向人們昭示了社會心理學一定是一門涉及面很寬泛的學科。在具體敘述中,作者不僅觀照的問題廣,對每一問題 的分析還能兼顧到不同的意見。這本教科書是少數幾本真正把各個學科的相關論述與社會心理科學的有關理論和發現結合起來的論著,即使是沒有心理學背景的讀者也會 發現這本書的內容和描述引人入勝,發人深省。

《社會心理學》的另外一個特點是其對科學方法的堅持和表述思維的嚴謹性,從而將心理學取向的社會心理學的優勢 發揮得淋漓盡致。比起其他由社會學家和科普專家所著的同類書籍,這本書的材料大都建立在實驗社會心理學基礎之上。也就是說,它的每一個觀點都有很嚴格的證據支 持。這種崇尚實證、言而有據的表達風格是本書在美國心理學的教學人員中備受歡迎的一個重要原因。

本書與其他教科書的另一個有別之處,就是它豐富多彩的插圖和插話。戴維·邁爾斯的這本教材已經出到了第8版, 大家公認版版優秀,越出越精。在對插圖和插話這些細微處的精心安排上,我們可以看到作者在編寫過程中所下的磨劍20年、滴水穿石的工夫,還可以感受到一位老學 者對自己專業的滿腔熱愛和專注。2005年年初,他和妻子還將其稿費中的100萬美元捐贈給美國心理協會(APS),以建立專門用於心理學教學和普及工作的基 金會。邁爾斯本人也曾榮獲著名的奧爾波特獎,以表彰他在社會心理學教學和研究工作當中的突出貢獻。他獲此殊榮,應該說完全是意料之中的事,正所謂實至而名歸。

我在美國的大學教授社會心理學,使用的一直就是戴維·邁爾斯的這本教材。隨著版本的更新,我能不斷領略作者修 改增訂的精妙所在,並越來越深刻地體會到該書將基礎研究與實踐應用完美結合的風格。戴維·邁爾斯的《社會心理學》已經成為這方面教材的一個典範,是美國心理學 教科書市場上評價同類教材的一個標尺,因此我很高興向國內的同行推薦這本書。我相信我們的讀者拿到這本書後,也會和我一樣捧讀再三,不忍釋卷。

彭凱平

美國加州大學伯克利分校心理學教授

前言

當我最初應邀撰寫本書時,我立刻想到此書應該具有堅實的科學性和溫暖的人性,具有事實精確性和智力啟發性。它可能以這樣的方式來揭示社會心理學——提供重要社會現象的實時概要,也包括科學家是怎樣發現和解釋這些現象的。它應該是相當全面的,但也會激發學生的思考——促使他們去探索,去分析,並把這些規則同日常生活聯繫起來。

如何選擇材料來對一個學科做相當全面的介紹——既要足夠長以便容納豐富的敘述,也要足夠清晰以使要點不至於被淹沒其中。我一直努力使我所呈現的理論和研究結果既不會對本科生來說過於深奧,也不會和單純的社會學或心理學課程重複。相反我注重那些能使社會心理學融合到自由藝術的知識傳統中的材料。通過傳授名著、哲學和科學,自由主義的教育理念拓展了我們的思維和覺知,並把我們從現存的束縛中解放出來。社會心理學能夠達到這些目標。很多社會心理學的本科生並不主修心理學,實際上所有人都將從事其他職業。這本書把重點放在和人類有關的重要話題上,這樣既可以為心理學專業的學生提供基本知識,同時也能激發所有學生的興趣,並對他們有所裨益。

社會心理學提供了豐富的思想盛宴。在整個有記載的歷史中,對人類社會行為的科學研究僅有100多年,也就是剛過去的那個世紀。考慮到我們起步較晚,我們的研究成果還是喜人的。我們已經在解釋信念與錯覺、愛與恨、從眾和獨立這些心理現象方面積累了大量的知識。

人類行為的很多方面仍然是個謎,但社會心理學能就一些人們比較感興趣的問題做出部分解答。

當人們第一次採取新的態度時,他們的行為會有所改變嗎?如果有,我們怎樣才能最大限度地說服他們?

是什麼導致了人們有時彼此傷害,有時又互相幫助?

是什麼引發了社會衝突,如何才能把握緊的拳頭變成援助的雙手?

我的使命在前文中已經提到,就是通過回答這些問題,拓展我們對自身的理解,並使我們對那些作用於我們身上的社會力量更加敏感。

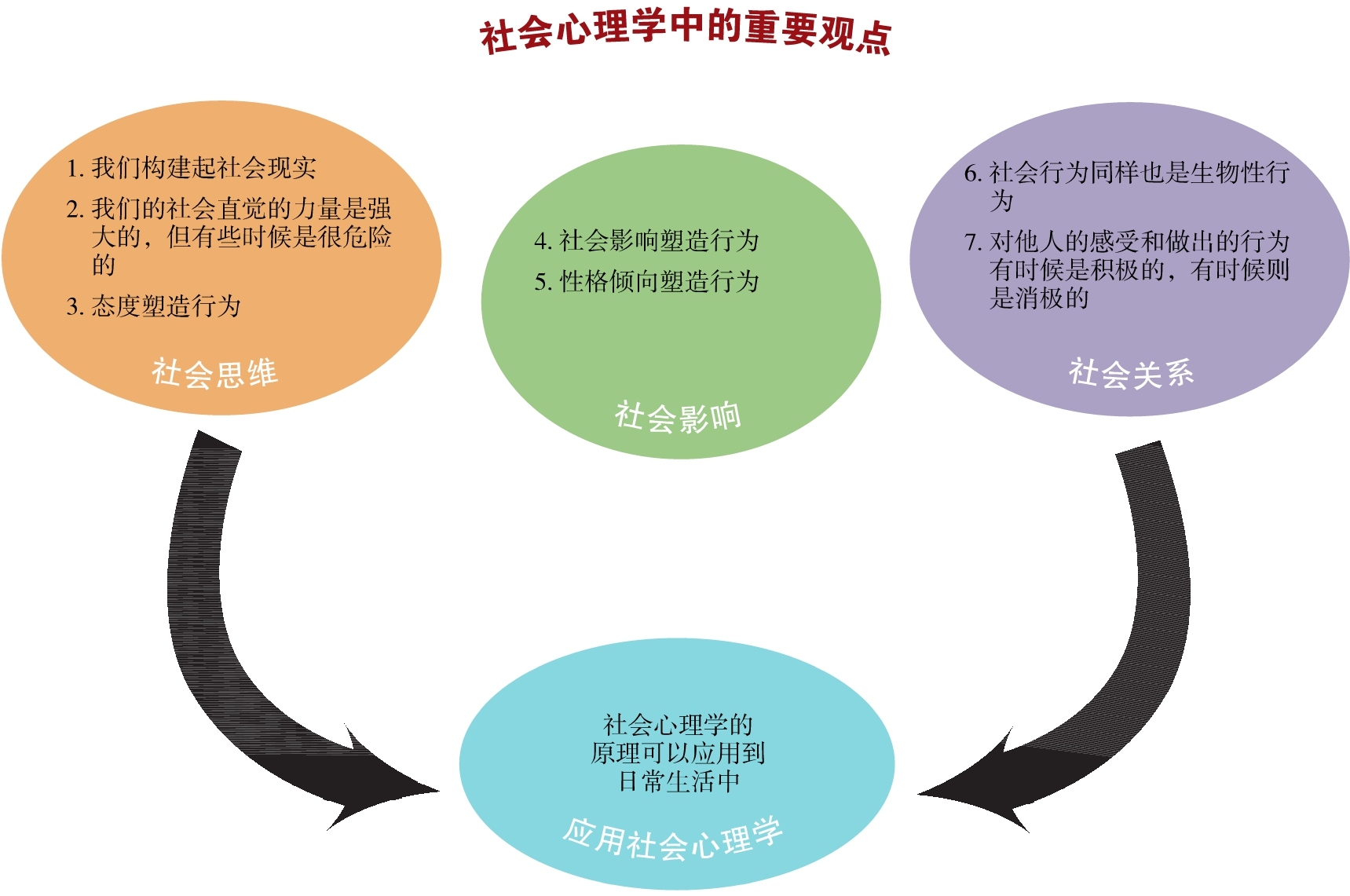

本書結構

本書開篇以單獨的一章介紹社會心理學的研究方法。這一章隨後告誡學生如何才能使研究結果顯而易見(一旦你瞭解了它們),以及社會心理學家如何將自己的價值觀念滲透到學科領域當中。另外,本書新增加了一個部分“社會心理學中的一些重要思想”,它介紹了一些令人興奮的話題:我們如何構築社會現實、社會直覺、社會影響、個人態度和性格傾向,生理行為以及它們在日常生活中的應用。這樣安排章節的目的是為了讓學生在學習後面的章節之前有一個充分的知識準備。

本書在隨後的部分將圍繞社會心理學的定義展開:社會心理學是對人們的思維方式(第一編)、社會影響(第二編)、人際關係(第三編)以及社會心理學原理在日常生活中應用(第四編)的科學研究。

第一編 探討社會思維——我們如何看待自己和他人。它可以評價我們的印象、直覺和解釋的準確性。

第二編 探討社會影響。通過理解態度的文化因素和學習從眾、說服以及群體影響的本質,我們能更好地認識到作用在我們身上的微妙的社會力量。

第三編 分析消極和積極的社會關係的態度和行為表現:從偏見到攻擊,從吸引到互助。這一部分還將同時探討衝突與和解的動力學。

第四編 分析如何將我們在前面章節中學習到的概念應用到社會生活中。社會心理學的應用貫穿於全書的各個章節,但主要集中在第14章(社會心理學在臨床領域中的應用),第15章(社會心理學在司法領域中的應用),以及第16章(社會心理學與可持續發展的未來)。

本版和以前的版本一樣強調多元文化的觀點,這一點可以在第6章的對待文化的影響中看到,這種強調多元文化的觀點貫穿於全書,包括了各種不同文化背景下的研究。所有作者都是其所處文化的產物,我當然也不例外。但我通過閱讀全球的社會心理學著作,與各個國家的研究者通信往來,到國外旅遊等方式,努力向全世界的讀者展現一個社會心理學的世界。本書的重點仍然是以縝密的實驗研究揭示出社會思維、社會影響和社會關係的基本原理。當然也希望能拓展我們對整個人類的覺知,我想以跨民族的角度來闡述這些原理。

為了便於讀者閱讀,我把每一章分成三到四節。每章以預覽開頭,以概要結尾,以便於讀者掌握各章節的結構及核心概念。

我一直堅信梭羅那句名言:“一切存在的事物都可以用通俗的語言輕鬆而自然地加以表達”,所以我一直努力構思,以期出版一本儘可能有吸引力的並能給人留下深刻印象的著作。

第8版特色

第8版提供了

當前的研究 :500多處新的引用和舉例以及很多新的數據圖表對本書進行了徹底的更新,使其能一直保持前沿性。

研究背後的故事 :這一專題使我們能夠更加深入地瞭解研究者,能更好地瞭解當代的、前沿的和傳統研究背後的思想火花。

聚焦 :這一專欄用於探討當前發生的事件和社會心理學之間的關係,以及社會心理學在日常生活中扮演的角色。

聯繫社會 :位於每章的最後,這部分把整章的內容連貫起來並鼓勵讀者進行批判性思考。

個人後記 :每章都有一個對本章某個重要話題的闡述,隨後會提出“你的觀點如何?”以此來激發讀者把社會心理學的思想應用到其日常生活中。

致謝

雖然本書的封面只寫了一個人的名字,但事實上它卻是由眾多學者組成的集體智慧的結晶。雖然他們任何人都無須為我所寫的東西負責,可能也沒人會完全同意我說的每句話,但他們的建議使得這本書更加完善。

尤其要感謝的是滑鐵盧大學的Steven Spencer對第9章(偏見)所做的貢獻。他以自己在刻板和偏見方面廣博的知識對該章內容做了更新和修訂。

這個版本還保留了顧問和評論者對前7版提出的改進意見。因此我對以下尊敬的同事表示感謝:

Mike Aamodt,Radord University

Robert Arkin,Ohio State University

Susan Beers,Sweet Briar College

George Bishop,National University of Singapore

Galen V. Bodenhausen,Northwestern University

Martin Bolt,Calvin College

Amy Bradfield,Iowa State University

Dorothea Braginsky,Fairfield University

Fred B. Bryant,Loyola University Chicago

Shawn Meghan Burn,California Polytechnic State University

David Buss,University of Texas

Thomas Cafferty,University of South Carolina

Jerome M. Chertkoff,Indiana University

Russell Clark,University of North Texas

Diana I. Cordova,Yale University

Karen A. Couture,New Hampshire College

Cynthia Crown,Xavier University

Jack Croxton,State University of New York at Fredonia

Anthony Doob,University of Toronto

Philip Finney,Southeast Missouri State University

Carie Forden,Clarion University

Kenneth Foster,City University of New York

Dennis Fox,University of Illinois at Springfield

Carrie B. Fried,Winona State University

William Froming,Pacific Graduate School of Psychology

Stephen Fugita,Santa Clara University

David A. Gershaw,Arizona Western College

Mary Alice Gordon,Southern Methodist University

Ranald Hansen,Oakland University

Allen Hart,Amherst College

Elaine Hatfield,University of Hawaii

James L. Hilton,University of Michigan

Bert Hodges,Gordon College

William Ickes,University of Texas at Arlington

Marita Inglehart,University of Michigan

Chester Insko,University of North Carolina

Jonathan Iuzzini,Texas A&M University

Meighan Johnson,Shorter College

Edward Jones,Princeton University [deceased]

Judi Jones,Georgia Southern College

Martin Kaplan,Northern Illinois University

Timothy J. Kasser,Knox College

Janice Kelly,Purdue University

Douglas Kenrick,Arizona State University

Norbert Kerr,Michigan State University

Charles Kiesler,University of Missouri

Marjorie Krebs,Gannon University

Travis Langley,Henderson State University

Helen E. Linkey,Marshall University

Diane Martichuski,University of Colorado

John W. McHoskey,Eastern Michigan University

Daniel N. McIntosh,University of Denver

Annie McManus,Parkland College

David McMillen,Mississippi State University

Robert Millard,Vassar College

Arthur Miller,Miami University

Teru Morton,Vanderbilt University

Todd D. Nelson,California State University

K. Paul Nesselroade,Jr.,Simpson College

Darren Newtson,University of Virginia

Stuart Oskamp,Claremont Graduate University

Chris O'Sullivan,Bucknell University

Ellen E. Pastorino,Valencia Community College

Sandra Sims Patterson,Spelman College

Paul Paulus,University of Texas at Arlington

Scott Plous,Wesleyan University

Nicholas Reuterman,Southern Illinois University of Edwardsville

Robert D. Ridge,Brigham Young University

Nicole Schnopp-Wyatt,Pikeville College

Wesley Schultz,California State University,San Marcos

Vann Scott,Armstrong Atlantic State University

Linda Silka,University of Massachusetts-Lowell

Royce Singleton,Jr.,College of the Holy Cross

Stephen Slane,Cleveland State University

Christine M. Smith,Grand Valley State University

Richard A. Smith,University of Kentucky

Mark Snyder,University of Minnesota

Sheldon Solomon,Skidmore College

Matthew Spackman,Brigham Young University

Garold Stasser,Miami University

Charles Stangor,University of Maryland at College Park

Homer Stavely,Keene State College

JoNell Strough,West Virginia University

Eric Sykes,Indiana University Kokomo

Elizabeth Tanke,University of Santa Clara

William Titus,Arkansas Tech University

Tom Tyler,New York University

Rhoda Unger,Montclair State University

Billy Van Jones,Abilene Christian College

Mary Stewart Van Leeuwen,Eastern College

Ann L. Weber,University of North Carolina at Asheville

Daniel M. Wegner,Harvard University

Gary Wells,Iowa State University

Bernard Whitley,Ball State University

Kipling Williams,Purdue University

Midge Wilson,DePaul University

我在創作第8版之前給一些教師以電子郵件的形式發了一份調查問卷,他們對第7版的反饋意見使我受益匪淺。在此我也要對下面這些第7版的評論者表示誠摯的謝意,他們真誠的建議幫助我完成了這個新版本:

Charles Daniel Batson,University of Kansas

Jonathon D. Brown,University of Washington

David Dunning,Cornell University

Alice H. Eagly,Northwestern University

Leandre Fabrigar,Queen's University

Tom Gilovich,Cornell University

Tim Kasser,Knox College

Norbert L. Kerr,Michigan State University

C.R. Snyder,University of Kansas

Mike Wessells,Randolph-Macon College

最後,還有一些教師、學者對某些新章節進行了評論,使我儘可能地少出錯誤甚至不出錯誤,並提出了建設性的建議(和鼓勵):

Steve Baumgardner,University of Wisconsin-Eau Claire

Timothy C. Brock,Ohio State University

Deana Julka,University of Portland

Joachim Krueger,Brown University

Maurice J. Levesque,Elon University

Terry F. Pettijohn,Mercyhurst College

Carolyn Whitney,Saint Michael's University

我對這些同事表示感謝。

密歇根的霍普學院為這些版本的成功創作提供了強有力的支持。這裡的人文環境使得創作《社會心理學》變成了一種樂趣。凱西·亞當姆斯基(Kathy Adamski)再次給予我強有力的支持並做了祕書工作。布蘭迪·賽勒(Brandi Siler)和斯泰西·佐克(Stacey Zokoe)負責取送和影印文章,正是這些文章使這一最新版本得以更新。凱瑟琳·布朗森(Kathryn Brownson)做資料調研,編輯整理書稿,控制論文流程,校對紙樣,設計美工,並做了參考文獻和人名索引。總之,她促成了此書的產生面世。

如果沒有McGraw-Hill出版公司尼爾森·布萊科(Nelson Black)的鼓勵,我可能永遠都寫不成此書。艾利森·彌爾斯卡特(Alison Meersschaert)對第一版本的格式給予了指導和鼓勵。高級策劃編輯麗貝卡·霍普(Rebecca Hope)和邁克·休格曼(Mike Sugarman),以及開發和新媒體部(Development and New Media)的主任朱迪思·克羅姆(Judith Kromm)都參與構想並製作了第8版教材和教學輔助材料。編輯安·格林博格(Ann Greenberge)懷著巨大的熱情和創造力,和我緊密合作,共同構思以全新的圖表方式來呈現研究結果和概念。編輯協調人凱特·茹斯里奧(Kate Russillo)找來了評論家,製作了補充材料,並設計組織了書後的術語表。高級項目經理瑞布卡·羅德布盧克(Rebecca Nordbrock)對手稿轉化為成書的加工過程進行了耐心的指導,其間編輯勞瑞·麥克吉(Laurie McGee)也做了一些精細調整的輔助工作。

得知很多人說本書的補充材料使其教學提高到了一個新的水平,在此我還要向馬丁·博爾特(Martin Bolt,Calvin College)表示感謝。他不僅撰寫了學習指南,還以眾多現成的示範活動拓展了廣泛的教學資源。

喬恩·米勒(Jon Mueller,North Central College)作為新教學資源的作者也加入到我們的隊伍中,這使我們感到十分榮幸。他將不斷積累的資源放到專門為社會心理學教學提供的在線資源中,並每月用目錄服務器(Listserv)向社會心理學教員提供資源(參見jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/crow)。

新加入我們隊伍的還有南康涅狄格州立大學(Southern Connecticut State University)的克里斯廷·安西斯(Kristine Anthis)。我同樣要向她表示敬意,她為我們廣泛的考試資源進行了精心的專業製作、擴充並更新。我還要感謝佛羅里達亞特蘭大大學的瑪莎·休伯茨(Martha Hubertz),在線學習中供學生練習用的題目都是由他設計的。同時也要感謝馬裡恩的俄亥俄州立大學的特里·佩蒂約翰(Terry Pettijohn)為我們在線學習中心設計的互動“情境”。

我對所有支持我的人深表感激。正是和這樣一些人一起工作才使得該書的創作成為一種刺激而令人愉悅的經歷。

戴維·邁爾斯

david.myers.org

作者簡介

自從獲得愛荷華大學的博士學位之後,戴維·邁爾斯就在密歇根的霍普學院工作,成為那裡的John Dirk Werkman心理學教授,並且開設了多門社會心理學的課程。霍普學院的學生邀請他在畢業典禮上發言並評選他為“最傑出的教授”。

邁爾斯曾在30多種科學書籍和期刊上發表過多篇論文,包括《科學》、《美國科學家》、《心理科學》和《美國心理學家》等。除了學術著作和教科書,同時他還致力於把心理科學介紹給廣大民眾。他在許多雜誌上發表過科普類文章,如《今日教育》和《科學美國人》。

他撰寫的《心理學》(本書由著名心理學家黃希庭教授組織翻譯並審校,將於2006年出版,敬請期待)是當今最暢銷的心理學導論性教材,600多萬學生在用它來學習心理學。同樣,這本《社會心理學》在過去的10年中佔了將近30%的市場份額(社會心理學類書籍)。正如他在《心理學》第7版前言中所寫的,“我希望以一種充滿熱情的、富有個性的方式來講述心理學,而不僅僅用一種嚴謹的科學方式 ”。這應該就是他的教材如此受歡迎的祕訣吧。

戴維·邁爾斯還是城市人際關係委員會的主席,幫助創建了一個快速發展的協助中心,以扶助貧困家庭,同時他還去過數以百計的大學和社區做演講。憑藉自己豐富的人生經歷,他還寫了有關聽力喪失的一些文章和一本書(《無聲的世界》),而且他還倡導在美國進行一場助聽技術革命(hearingloop.org)。

他常年騎自行車上下班,每天都去打籃球。邁爾斯夫婦共同育有兩個兒子和一個女兒。

第1章

社會心理學導論

什麼是社會心理學

社會心理學中的重要問題

社會心理學中的重要觀點

社會心理學與相關學科

社會心理學與社會學

社會心理學與人格心理學

解釋的不同層面

社會心理學與人類價值觀

價值觀直接影響心理學的方式

價值觀間接影響心理學的方式

我早就知道了:社會心理學不過是常識而已嗎

研究方法:我們如何從事社會心理學研究

假設的形成與驗證

相關研究:探尋自然關係

實驗研究:探尋因果關係

從實驗室推廣至生活

個人後記:我為什麼要寫這本書

“我們的生活由無數不可見的細線串連在一起。”

——赫爾曼·梅爾維爾

很 久以前有一個人,他的第二個妻子非常愛慕虛榮而且還很自私。這個女人有兩個同樣愛慕虛榮且自私的女兒。但這個男人的親生女兒卻是個可愛又善良的姑娘。我們都知道,她就是灰姑娘。而灰姑娘從一開始就知道,她最好是照著吩咐做,默默忍受責罵,少去招惹她那兩個虛榮自負的姐姐。

到後來,多虧仙女的幫助,灰姑娘才得以脫離困境,前去參加一個隆重的舞會,恰恰是在舞會上,灰姑娘引起了英俊王子的注意。再後來,那個墜入愛河的王子在灰姑娘破破爛爛的房間裡見到了這個非常不起眼的心上人時,竟然未能馬上認出她。

不可思議吧?這個童話故事讓我們不得不承認情境 所具有的魔力。當盛氣凌人的繼母在場時,溫順而不起眼的灰姑娘在這個情境中扮演的角色,與王子在舞會上遇到的美麗出眾的灰姑娘可謂判若兩人。家裡的灰姑娘戰戰兢兢,而舞會上的灰姑娘神采奕奕,舉手投足、一顰一笑自然大方。

什麼是社會心理學

讓法國哲學家兼小說家薩特(Jean-Paul Sartre,1946)接受灰姑娘故事中的這個假定應該不成問題。他相信,我們人類“首先是情境中的生物”,“因為情境塑造了我們,決定我們未來的諸多可能性,我們便不可能獨立於它而存在。”(pp.59-60,轉述)社會心理學 (social psychology)是一門研究我們周圍情境的力量的科學,尤其關注我們是如何看待他人,如何影響他人的。更確切地說,社會心理學是一門就人們如何看待他人,如何影響他人,又如何互相關聯的種種問題進行科學研究的學科 。它通過提出那些激起我們所有人濃厚興趣的問題來達到這個目的(圖1-1)。

圖1-1 社會心理學是……

社會心理學中的重要問題

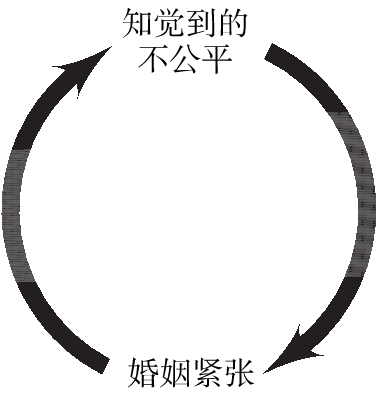

我們的社交生活在多大程度上存在於我們的頭腦之中 ?就像在後面的章節中會看到的那樣,我們的社會行為並不僅僅取決於客觀情境,還取決於我們如何對其進行主觀建構。婚姻幸福的伴侶會把對方刻薄的言辭(“你就不能把它放回原來的地方嗎?”)歸結於某些外部因素(“他今天一定過得不怎麼樣!”)。婚姻不幸的伴侶則會把同樣的言辭歸咎於對方的品性問題(“他總是那麼惡狠狠的!”),這樣一來就不免以牙還牙,以眼還眼。不僅如此,由於一方預期可能會聽到對方充滿挑釁的言語,他們很可能自己也變得暴躁起來,這樣便激起了他們所預期的對方的憤怒。

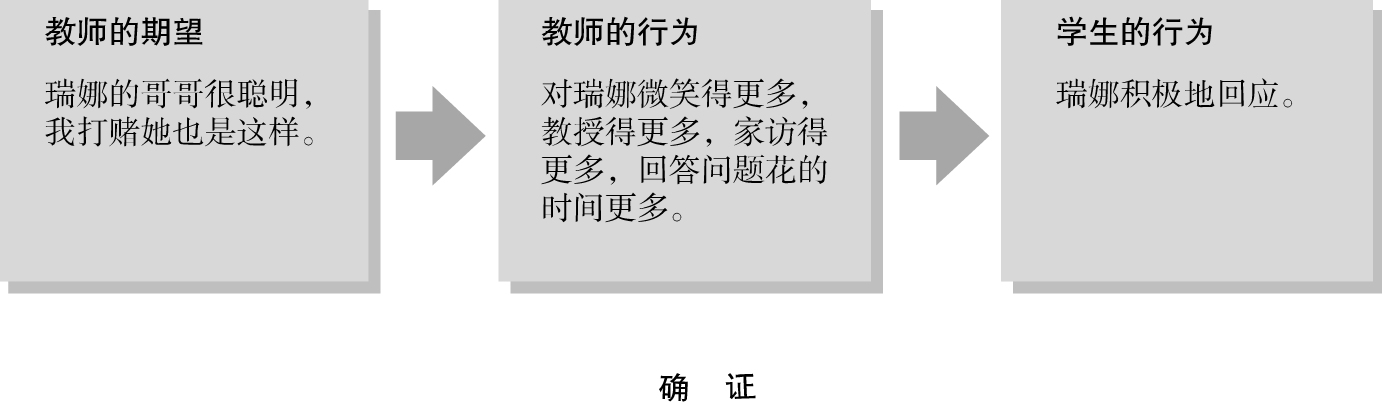

就像我們還會看到的那樣,人們總是預期教授的孩子肯定很聰明;富有魅力的人總是很熱情;競爭對手總是不斷製造麻煩,這些預期十有八九就會變成現實。社交信念同樣也可以變成自我實現的預言。別人對我們的偏見或許也會反過來影響我們的行為。舉例來說,或許有人把你的靦腆錯認為不友善,故而怠慢冷落了你;這樣的舉動又惹得你對此人橫加指摘;這樣一來,你的言行便最終成為證實你確實“懷有敵意”的證據。

如果要求你聽命行事,你會以殘忍的方式行動嗎 ?納粹德國究竟是如何構想並最終實施了那場對600萬猶太人不可思議的大屠殺?這些惡行可以部分歸咎於只是千萬人奉命行事所致。他們把囚徒塞上火車,趕至擁擠的淋浴室,再用毒氣毒死。人們怎麼會採取這樣可怖的行徑?這些人還正常嗎?

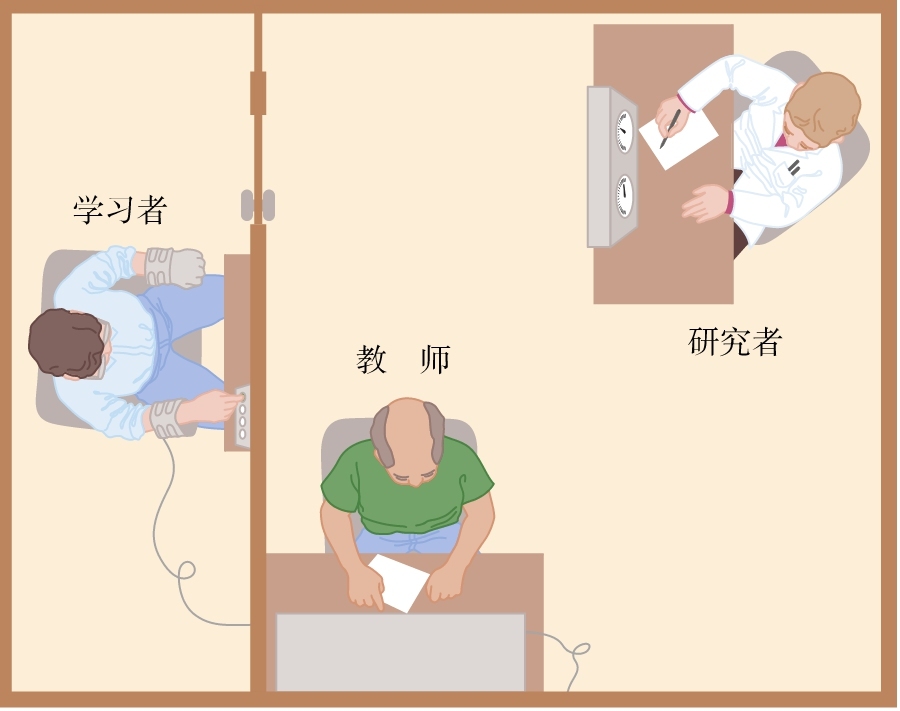

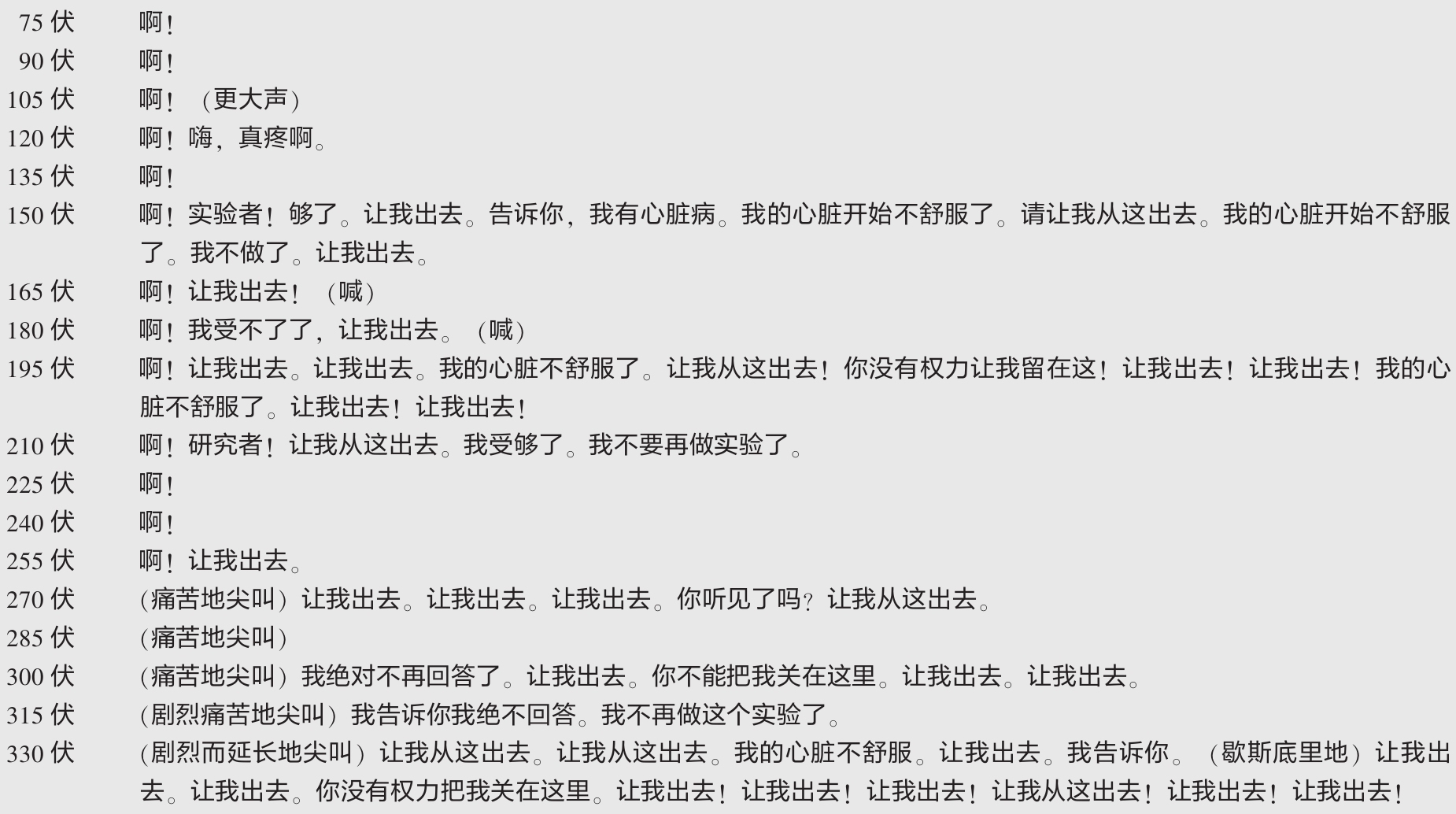

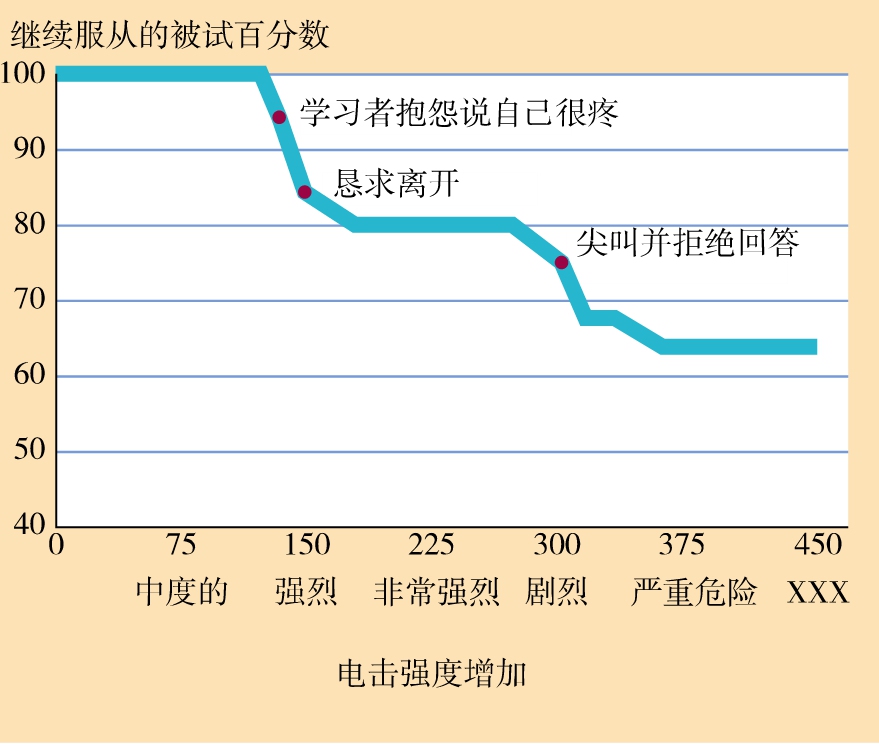

斯坦利·米爾格拉姆(Stanley Milgram,1974)想一探究竟。因此,他創設了這樣一種情境,在該情境中,要求實驗者對一個學習一系列詞語有困難的人不斷施加高壓電擊。就像我們將在第6章中看到的那樣,實驗結果令人頗為不安:將近2/3的實驗者完全服從了指令。

助人?還是助己 ?在俄亥俄州哥倫布的一條街上,一袋袋現鈔從運鈔車上滾下來,沿路撒下了200萬美元。有些車主停下來幫著撿回了10萬美元。從沒有返還的數額來看,更多的人停下來幫了自己一把。隨後當在舊金山和多倫多發生了類似的意外時,結局是類似的:大多數錢進了路人的腰包(Bowen,1988)。在其他的事件中同樣發現人們把不屬於自己的東西佔為己有——在1969年蒙特利爾的警察罷工期間;在1992年洛杉磯警察袖手旁觀的騷亂中;在2003年的巴格達,在那段介於薩達姆·侯賽因統治的終結與進駐、部署新軍警之間的無警狀態中。每一次,數以千計的“強盜們”都會進駐大大小小的建築物,高高興興地把錢財物品洗劫一空。

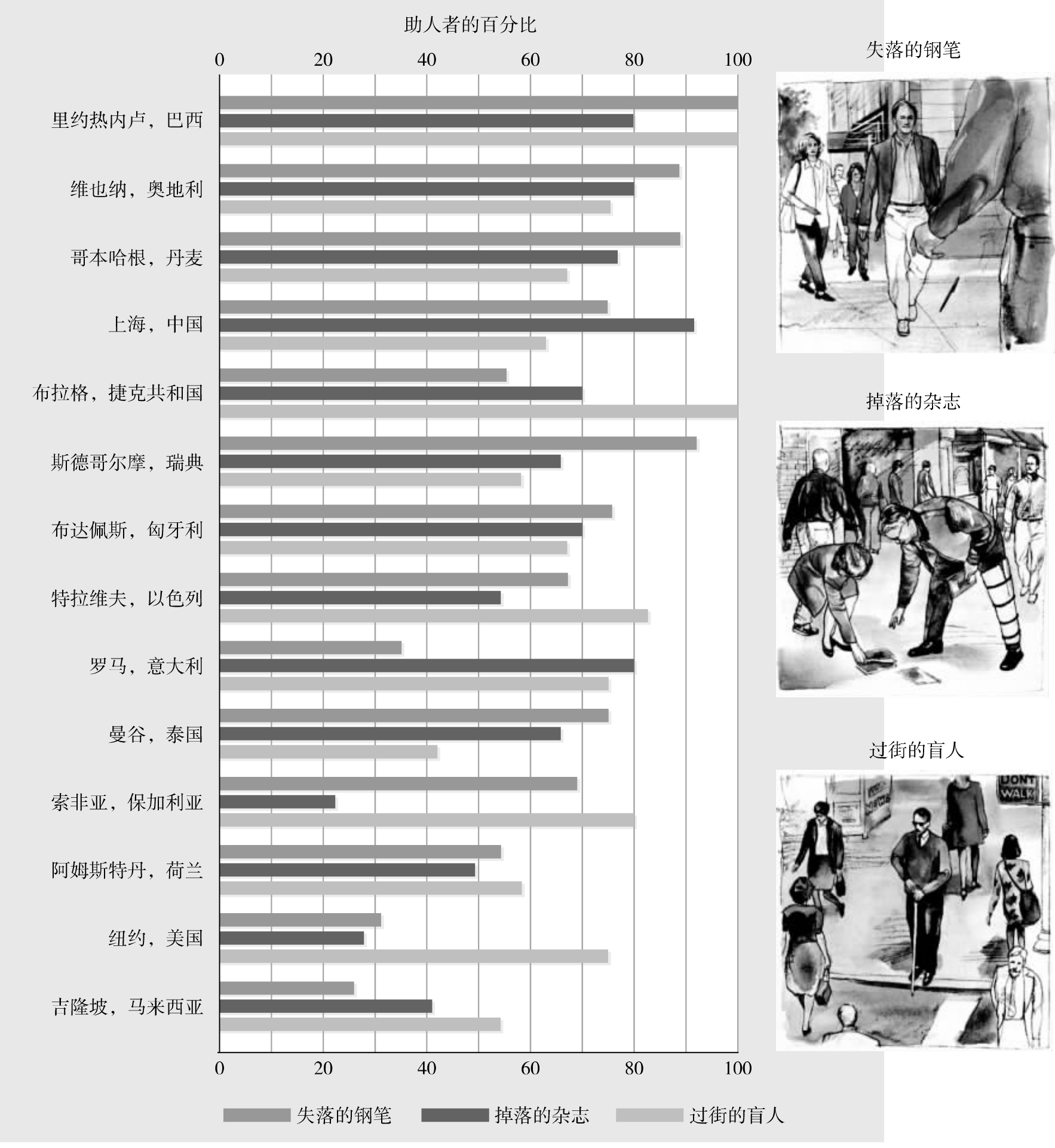

究竟什麼情境會讓人們變得樂於助人或貪婪?是否某些文化背景——或許是小城鎮和小村落——能更好地培養人類樂於助人的品質?

這些問題被一條共同的細線串連起來:它們都是關於人們如何看待彼此,如何影響彼此的。而這同樣也是社會心理學關注的問題。社會心理學家所研究的便是態度與信念,從眾與獨立,愛與恨。

社會心理學仍舊是一門新興的學科。我們不斷提醒人們這一點,部分也是為自己對這門學科的一些問題還無法給予完整的回答尋找託詞。但它的確是一門新興的學科。第一個社會心理學實驗不過是在80年前才被公之於眾(1924)。直到20世紀30年代,社會心理學才有了現在的雛形。而直到第二次世界大戰,由於心理學家在研究說服與士兵士氣之間關係方面的卓越貢獻,社會心理學才開始成為像現在這樣一門生機勃勃的學科。

社會心理學中的重要觀點

社會心理學的重要課題是什麼——它包羅萬象的籮筐裡究竟都裝了些什麼?這一學科的諸多領域,數以萬計的研究結果,數以千計的研究者得到的結論,數以百計的理論家提出的真知灼見都可以被濃縮為幾個核心觀點。生物學為我們提供了諸如自然選擇和進化論這樣的原則,社會學給我們構築了諸如社會結構和社會組織這樣的概念。音樂則賦予我們諸如節奏、旋律以及和聲這樣的理念。

在“社會心理學的重要觀點是什麼”的列表上究竟有些什麼?當你早已經遺忘了絕大部分的細節內容時,什麼主題,或是什麼樣的基本原則還值得你去記憶?我這張短短的“我們永遠不該遺忘的重要觀點”列表上包括下面這些內容,而我們會在以後章節中對它們逐一解讀(圖1-2)。

圖1-2 社會心理學中的一些重要觀點

我們構建起社會現實

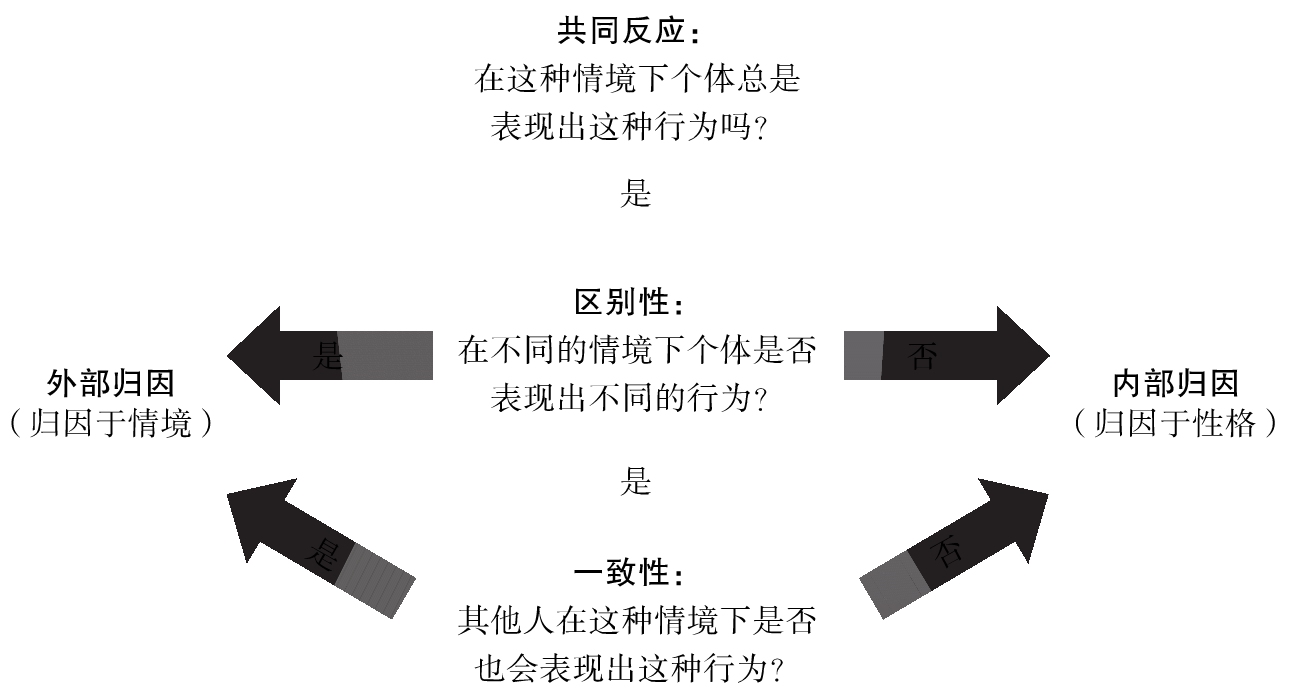

我們人類總是有一種不可抑制的衝動,想要解釋行為,對其歸因,以使其變得次序井然,具有可預見性,使一切盡在掌握之中。你我對於類似的情境卻可能表現出截然不同的反應,這是因為我們的想法 不同。我們對朋友的責難做何反應,取決於我們對其所做的解釋,取決於我們是把它歸咎於朋友的敵意行為,還是歸結於他糟糕的心情。

從某種角度來說,我們都是天生的科學家。我們解釋著他人的行為,通常足夠快也足夠準確,以適應我們日常生活的需要。當他人的行為具有一致性而且與眾不同時,我們會把其行為歸因於他們的人格。例如,如果你發現一個人說話總是對人冷嘲熱諷,你可能就會推斷此人秉性不良,然後便設法儘量避免與他的接觸。

我們對自己的信念也同樣重要。我們是否對自己的前途抱有樂觀的態度?我們是否認為一切盡在自己的掌握之中?我們把自己看得高人一等還是矮人一頭?我們如何構建這個世界、如何構建我們自己是極其重要的。

我們的社會直覺的力量是強大的,但有些時候是很危險的

我們的直覺影響我們的恐懼心理(飛行是否危險?)、印象(我能否信任他?)以及人際關係(她是否喜歡我?)。直覺會影響危機時刻中的總統,牌桌上的賭徒,裁定罪行的陪審團和評估應聘者的人事主管。這樣的直覺隨處可見。

事實上,心理學作為一門科學,它揭示了一個令人驚歎的無意識心靈——一個由直覺在幕後操縱著的心靈——這是一個弗洛伊德從來沒有告訴過我們的心靈。在我們沒有意識到的10年或更長的時間之前,思維不是在舞臺上進行的,而是在臺下進行的,在我們目光所不及的地方。正像我們將要看到的那樣,有關“自動加工過程”,“內隱記憶”,“啟發式思維”,“即時特徵推論”的研究,即時情緒和非言語交流都體現了我們的直覺能力。思維、記憶和態度都是同時在兩個水平上運行的:一個是有意識和有意圖的;另一個是無意識和自動的。今天的學者把它稱為“雙重加工”。我們的所知比我們知道自己所知的還要多。

所以,直覺的力量是強大的。在我們的意識之外,思維在幕後工作,但其結果卻時不時顯示在屏幕上。但直覺有時也是危險的。舉例來說:在現實生活中駕駛汽車時,我們判斷事物發生的可能性取決於進入我們腦海中例子的可利用程度,這一過程大多數時候是自動完成的。特別是在“9·11”之後,我們總能很輕易想起飛機失事的鏡頭。如此一來,許多人對於飛行的恐懼遠遠超過了駕駛汽車的恐懼,而且許多人會為避免飛行的危險而長距離地駕車。事實上,相比駕車出行而言,飛行的安全程度是前者的3倍(每公里)。

我們對自己的直覺甚至也時常出錯。在直覺上我們太過相信自己的記憶力。我們會錯誤地解讀自己的心理;在實驗中,我們拒絕承認受到某些事物的影響,但實際上它們確實影響了我們。我們錯誤地預測自己的感覺——如果我們現在失業了或失戀了,一年之後我們的感覺會有多麼糟糕;如果我們現在贏得了國家彩票,一年之後我們的感覺會有多麼良好。我們還常常錯估自己的未來——在買衣服時,年近中年的人仍然會買緊身裝(“我估計會瘦幾磅”);很少有人會更現實地說:“我最好還是買些寬鬆點的,因為我這個年齡的人體重傾向往上走。”

因此,我們的社會直覺不僅因其難以言喻的影響力,也因其棘手的危險性而值得引起我們注意。我們的生活既可能得益於隱祕的直覺思維,也可能會為其可預計的錯誤所困擾。社會心理學家在瞭解直覺思維益處的同時,也不忘警告我們它可能會帶來的危害,旨在完善我們的思維方式。在多數情境中,“快捷省力”的速食型判斷方式足以適應我們的需要。但在另一些情境中,當準確性變得很重要時——正如當我們需要適時地表現出恐懼,合理使用我們的資源時——我們最好用批判性的思維來抑制直覺衝動。

社會影響塑造行為

正如亞里士多德很早就觀察到的那樣,我們是社會的動物。我們所說所想均學自他人。我們渴望彼此之間建立關聯,渴望歸屬感,渴望獲得他人良好的評價。馬蒂亞斯·梅爾和詹姆斯·彭尼貝克(Mehl & Pennebaker,2003)對得克薩斯大學學生的社會行為做了量化研究,他們讓學生帶上迷你卡帶錄音機和麥克風,在非睡眠時間裡,由電腦控制的錄音機每隔12分鐘錄音30秒。儘管研究的時間段只限制在非週末的時間(包括上課時間),研究結果發現幾乎30%的時間是花在交談上。可以說關係對人類非常重要。

作為社會性動物,我們會對周圍環境做出反應。有些時候,某個社會情境所具有的影響力會引發我們做出背離自己態度的舉動。事實上,強有力的惡意情境有時會壓倒善意,使得人們附和謬誤,屈從殘暴。在納粹的淫威之下,許多看上去正直的人們變成了大屠殺的工具。另外一些情境則可能會引發高尚的行為和極大的熱情。在“9·11”災難之後,捐贈的食品和衣物,以及來自熱心志願者的服務紛紛湧向了紐約。

2003年人們對伊拉克戰爭態度的巨大差異也明顯反映出情境所具有的力量。民意調查顯示,美國人和以色列人極力贊成對伊宣戰。而在世界其他地方的人們當中,反對戰爭的佔絕對優勢。如果告訴我你生活在哪裡,那麼我會對你對戰爭的態度做出一個合理的猜測(如果告訴我你的受教育水平和你所接觸的媒體,那麼我對你的對戰爭態度的猜測會更有信心)。無論歷史最終對這場戰爭作出何種評價,有一點是很清楚的:我們所處的情境真的非常重要。

我們的文化有助於定義我們的情境。我們對機敏、坦誠和著裝的標準隨著文化的不同而不同。你把女性美定義為苗條或是豐滿同樣取決於你生活在這個世界的哪個地方,生活在哪個年代。你把社會公正定義為平等(所有人的所得是相同的)或是公平(多勞多得),同樣取決於你的社會意識形態在多大程度上為社會主義或資本主義所影響。你是侃侃而談還是沉默寡言,不修邊幅還是一板一眼,部分源於你的文化或種族。你是更關注自己——個人的需要、願望和道德——還是更關注你的家庭、部族和公共團體,取決於你在多大程度上是現代西方個人主義的產物。的確,外在的社會影響力塑造著我們的態度和行為。

個人態度和性格傾向塑造行為

內在的影響力同樣也很重要。我們並非是被動的牆頭草,只能隨社會上吹的東南西北風擺動。內在態度影響我們的行為。我們的政治態度左右我們的投票行為。我們對吸菸的態度會影響自己屈從同伴壓力而吸菸的可能性。我們對弱勢群體的態度會影響我們對該群體的支持程度(我們將會看到,態度同樣依附於行為,它可能使我們對那些投入滿腔熱血或備受折磨的事物更為堅信)。

性格傾向同樣也會影響行為。面對同樣的情境,不同的人可能會做出不同的選擇。當從數十年的政治監禁中重獲自由時,有些人滿腹怨恨並尋求復仇,而也有些人,就如南非的納爾遜·曼德拉,一笑泯恩仇,轉而站出來幫助國家統一。

當我們感覺自己處處受制於世俗的種種壓力時,或許我們可以選擇多種不同的方式來重獲自由。那些少數群體有時甚至會反對或偏離主流。作為社會個體,我們不僅僅是社會的產物,同樣也是社會的創造者。待別人多一份溫情,他們便也會顯得更可親可愛。至少我們的世界建立在情境與人的交互作用中。

社會行為同樣也是生物性行為

21世紀初期的社會心理學正在把我們的注意力引到社會行為的生物基礎上。儘管如何看待情境十分重要,但在此之下,我們的種種想法卻不免隱含生物性的智慧。任何一個上過心理學入門課程的人都知道,人類是先天與後天共同作用的產物。就像一塊土地的大小取決於它的長度與寬度一樣,生物性與生活經驗造就了我們。進化論心理學家 提醒我們(見第5章),我們從遺傳得來的天性預先就已經設定,這使我們會做出那些有助於我們祖先繁衍生息的行為。我們祖先的某些特徵使得他們的血脈得以延續(其後代無疑也保留了同樣的特徵),而我們正遺傳了他們的基因。這樣一來,進化論心理學家所追問的便是,在求偶與交配,憎惡與傷害,關愛與分享中,自然選擇又是如何為我們的行為與反應寫下了腳本。自然同樣賦予了我們學習和適應的巨大能力。相對於社會環境而言,我們是敏感且反應靈敏的。

如果每一個心理反應(每一縷思緒,每一種感情)都同時伴有一個生理反應,那麼我們就可以探究社會行為背後的神經生物基礎。大腦的哪些區域可以使我們體驗到愛與憎,友善與暴力,知覺和信念?大腦、心靈和行為是如何共同作用成為一個相互協調的工作系統?大腦反應的時間進程怎樣揭示我們加工信息的過程?這些正是“社會認知神經科學”所關注的問題(Ochsner & Lieberman,2001)。

社會神經學家 並不寄希望於把諸如幫助與傷害這樣複雜的社會行為拆解成簡單的神經或分子水平。但要了解愛與恨,我們必須考慮皮下(生物的)與皮間(社會的)的影響。應激激素影響我們的感受與行動,社會排斥會令我們的血壓升高,而社會支持卻會增強抵抗疾病的免疫系統。心與身是統一體。我們是生物、心理與社會的產物。

社會心理學的原理可以應用到日常生活和其他學科領域中

社會心理學涉及生活的方方面面,你的生活:包括你的信念,你的態度,你的人際關係。如此說來,它便具有了闡釋你生活的潛力,讓那些指引你所思所想的微妙力量暴露在眼前。你還會看到,它會給你提供許多理念,而它們會讓你知道如何能夠更好地瞭解自己,如何贏得朋友,如何影響他人,如何化干戈為玉帛。

學者們同樣把從社會心理學中得到的真知灼見應用到其他的學科領域。社會思維、社會影響和社會關係的原理對人類的健康福利,對司法程序和法庭上的司法決策,對鼓勵那些能夠引發人類適應未來社會環境的行為也有諸多可借鑑之處。

但是,社會心理學與社會學以及心理學的其他領域有何區別?社會心理學家是否會受自己價值觀的影響?社會心理學的研究方法與策略是怎樣的,我們又該如何把它們應用到日常生活中?這些將是本章所關注的問題。

社會心理學與相關學科

社會心理學家對人們如何看待彼此,如何互相影響以及人們之間的關係具有濃厚的興趣。而社會學家與人格心理學家也不例外。社會心理學與它們相比,區別又在何處?社會心理學家從進化生物學與神經科學的“蛛絲馬跡”裡又會獲得什麼啟示?

社會心理學與社會學

社會心理學家與社會學家對人類在團體中表現出的各種行為具有同樣的興趣。多數社會學家研究團體 ——從小團體到大團體(社會與其發展趨勢);而社會心理學家研究的是個體 ——個體在某個特定時間對他人的看法,個體之間的互相影響及其關係。這些研究既包括團體對個體的影響,也包括個體對團體的影響。

舉幾個例子:在親密關係的研究中,社會學家可能會關注婚姻關係、離婚以及同居比例;而社會心理學家感興趣的可能是一個個體如何被另一個個體吸引。社會學家可能會調查中產階層與低收入階層在種族觀念上的差別;而社會心理學家則會研究種族觀念如何在個體中得以發展。

儘管社會學家與社會心理學家會運用一些相同的研究方法,但社會心理學家更多依賴於可對某種因素進行操縱的實驗方法,例如有無同伴影響這個因素,以期檢驗某種因素所起的作用。而社會學家所研究的因素,諸如社會經濟地位,則常常很難操縱或可能引發某種倫理道德問題。

社會心理學與人格心理學

社會心理學家與人格心理學家就其對個體的充分關注這一點無疑是統一的。所以,美國心理學會把這兩個領域歸入同一本期刊中[《人格與社會心理學期刊 》(JPSP)及《人格與社會心理學簡報 》(PSPB)]。他們的不同之處在於社會心理學家對社會因素尤其關注。人格心理學家關注的焦點是個體內部功能以及個體間的差異 ,例如,為何有些人更具有暴力傾向。社會心理學家則關注我們共同的人性,即就總體而言,人們如何看待彼此,如何互相影響。他們感興趣的是社會情境如何使絕大多數 個體變得友善或無情,從眾或獨立,如何使他們對他人產生好感或偏見。

除此之外,二者還有其他的不同之處。社會心理學的歷史更短暫。許多人格心理學大師,諸如西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud),卡爾·榮格(Carl Jung),卡倫·霍尼(Karen Horney),亞伯拉罕·馬斯洛(Abraham Maslow),卡爾·羅傑斯(Carl Rogers),都活躍於20世紀80年代之前。而本書所介紹的許多社會心理學家仍然健在。社會心理學中廣為人知的理論比較少,更多的是“名不見經傳”的——那些富有創造力的研究者所貢獻的“微雕作品”。在零星閃現於本書中的“研究背後的故事”專欄中,我們將與許多這樣的研究者有一面之緣。

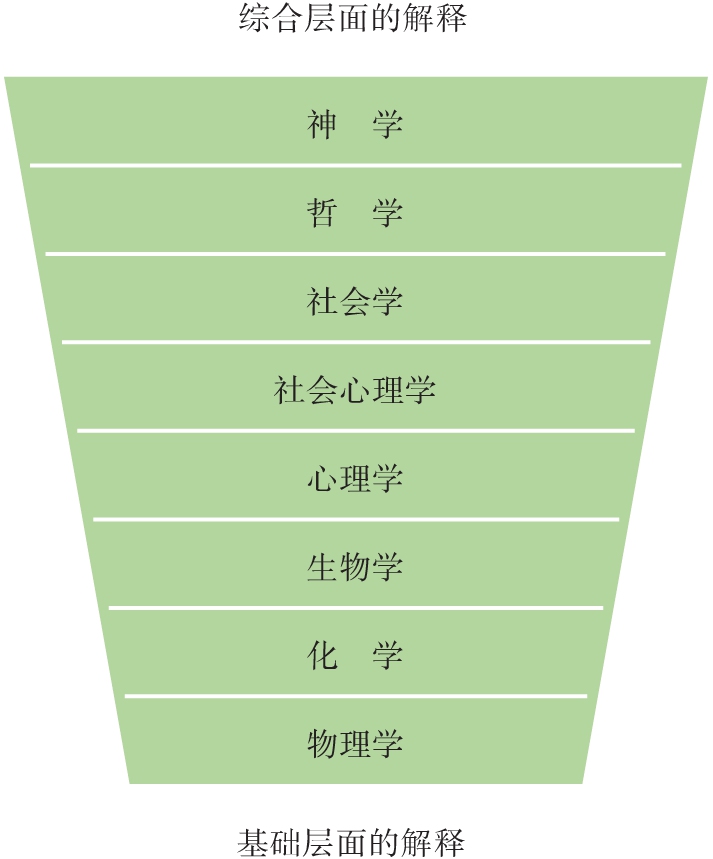

解釋的不同層面

我們從各個不同的學科角度研究人類,從基礎學科角度,例如物理與化學,一直延伸到綜合學科領域,例如哲學與神學。你究竟想探討哪個層面的內容決定了你採用的視角觀點。拿“愛”來說,生理學家可能會描述與熱戀有關的大腦化學物質;而社會心理學家可能會探討不同的個性與條件——出眾的外表,伴侶的相似性,或是僅僅多次重複出現在一個人面前——是如何增強我們所謂的“愛戀”;而詩人則可能去讚美偶爾伴隨愛而來的美妙體驗。我們並不需要假設,因為在以上不同層面的解釋中必定隱含某一個真理 。就拿剛才“愛”這個例子而言,生理學取向與情感取向只是看待同一事物的兩種不同視角而已。同樣地,對於人類所共有的亂倫禁忌的進化論解釋(即亂倫會導致後代繁衍的基因遺傳出現問題)並不能替代社會學的解釋(即把亂倫禁忌看成是維持家庭完整性的手段)或神學的解釋(即把關注點放在道德倫理之上)。各種不同層面的解釋可以互為補充(見圖1-3)。

圖1-3 部分學科的層級關係

學科領域從研究自然構建的基礎學科到研究複雜體系的綜合學科。對人類機能某一個層面的正確解釋並不一定與其他層面的解釋相沖突。

假如所有的事實只是真理的一部分,那麼不同層面的解釋應該可以拼合成為一幅完整的圖景。史蒂文·平克(Pinker,2002)對此的詮釋是:“地理學家可能會如此解釋非洲大陸的海岸線與美洲海岸線的嵌合,因為這些大陸曾經是相互毗鄰的,但由於其各自屬於不同的板塊,所以導致最後漂移開來。板塊移動的問題可以交給地質學家,後者把這個問題歸結為岩漿的上湧推動了板塊的移動。至於為什麼岩漿會變得如此灼熱,則需要求助於物理學家來解釋地心與地殼之間的相互作用。”(p.70)一旦認識到不同層面之間解釋的互補性,我們似乎可以從應該科學地還是主觀地看待人性這類無益的爭論中解脫出來,因為這不是“非此即彼”的選擇。

意識到不同解釋層面之間的互補性,讓我們得以從應該更科學還是更主觀地看待人性這一無謂的爭論中解脫出來:這並非是一個非此即彼的問題。社會學家安德魯·格里利(Greeley,1976)解釋道:“不管怎樣,心理學無法解釋人類存在的目的,也無法解釋人類生活的意義,以及人類的最終命運。”社會心理學只是我們看待自我,瞭解自我的重要視角,但卻不是惟一。

小結

社會心理學是研究人們如何看待彼此,如何互相影響,互相聯繫的科學。它關注的核心問題是:我們如何構建社會世界,我們的社會直覺如何指引我們,而有時候又是如何誤導我們的,以及我們的社會行為如何受他人、我們自己的態度和生物性的影響。社會學和心理學是社會心理學的母體。相比社會學,社會心理學試圖在研究內容上更側重於個體,在研究方法上更側重於實驗。相比人格心理學,社會心理學對個體之間的差異關注得較少些,而更多關注人類如何看待影響彼此。

社會心理學是一門關於環境的科學。它揭示社會環境如何影響個人。就人類本性這個主題而言,還可以用其他的視角來看待此問題。每一個視角都對應各自的一系列問題與相應的解答。這些不同視角是互補的,而非衝突的。

社會心理學與人類價值觀

社會心理學家自身的價值觀對他們工作既有直接影響,也有間接影響。這些影響表現在哪些方面呢?與其說社會心理學是種種研究發現的集合,還不如說是一系列回答問題的不同策略。在科學研究領域,就像是在法庭上一樣,個人觀點無足輕重。當思想等待審判時,科學證據是最終的裁判。但社會心理學家真能做到如此客觀嗎?他們作為人類中的一員,其價值觀——他們的是非善惡觀,以及人們該如何行事的個人信念——會不會滲透進他們的工作中?如果答案是肯定的,社會心理學真的可以稱其為科學嗎?

價值觀直接影響心理學的方式

當社會心理學家選擇研究課題 時,價值觀會對其產生一定的影響作用。在納粹蹂躪歐洲的20世紀40年代,興起了研究偏見的熱潮;50年代,強調同一性的風潮以及固執己見的現象推進了我們對服從的研究;60年代隨著暴力與犯罪率的增加,引發了有關暴力的研究興趣;70年代的女權運動掀起了有關性別與性別歧視的研究高潮;80年代則興起了關於軍備競賽的心理影響的研究興趣;而90年代的研究重點轉向了研究人們如何面對文化多樣性、種族多樣性以及如何面對不同的性取向。因此可以說社會心理學是折射社會歷史的一面鏡子。

價值觀還會影響投身於不同學科的人群類型 (Campbell,1975;Moynihan,1979)。在你的學校裡,那些研究人文科學、自然科學或社會科學的同伴,他們之間是否存在某些差異呢?社會心理學與社會學是否會更多地吸引那些相對來說更願意挑戰傳統,創造未來而非迷戀過去的人呢?

最後,價值觀對心理學的直接影響還表現在,它是社會心理學的分析目標 。社會心理學家研究價值觀是如何形成的,為何會改變,以及它們又是如何影響態度與行為的。然而,所有這些都無法告訴我們何種價值觀才是“正確”的。

價值觀間接影響心理學的方式

當價值觀以客觀事實的形式出現時,我們常常很難認出它們。請看下面三種價值觀間接影響心理學的方式。

科學的主觀性

現在科學家與哲學家已經達成了共識:科學並非是全然客觀的。科學家並非僅僅把自然這本書大聲朗讀出來而已。更確切地說,他們是按照自己的心理類別來解釋自然。同樣,在日常生活中,我們也是透過自己那副預先調好度數的眼鏡觀察這個世界的。暫停幾分鐘,你從圖1-4裡看到了什麼?

圖1-4 你看到了什麼

你是否看見了一隻大麥町狗在圖片的中心嗅來嗅去?如果事先沒有這個提示的話,大多數人會全然無視那隻大麥町狗的存在。一旦你的大腦印入了這個觀念,它也就控制了你對這幅圖片的解釋,所以這時對那隻大麥町狗的視而不見 可能會變得和先前同樣困難。

這就是我們大腦的工作方式。在閱讀這些文字時,你並沒有意識到你同時也在看著你的鼻子。如果大腦沒有預先設定你將知覺到某個物體,它便把這個物體阻隔在你的意識之外。我們對現實的知覺會為我們的預期所左右,這即是關於人類大腦的一個基本事實。1951年,普林斯頓大學與達特茅斯大學之間的一場橄欖球賽可謂是觀點影響人們解釋事物的經典例證(Hastorf & Cantril,1954;Loy & Cantril,1981)。這場比賽如預期的一樣演變成一場仇恨之戰,事實上,它成為兩校歷史上最激烈也是最不光彩的比賽。普林斯頓的一位全美最佳選手被一群對手摔倒在地,再被層層壓住,最後被迫出場,還弄傷了鼻子。接著便是一場拳腳大戰,雙方都有嚴重的“傷亡”。整場比賽簡直與常青藤聯盟的上層紳士形象相差千里。

比賽結束不久後,分別來自兩個學校的兩位心理學家在各自的校園裡為學生重放了比賽錄像,並把它作為一個社會心理學實驗的一部分。要求學生以科學觀察者的身份,注意每一次摩擦,並確定哪一方對此負有責任。但是學生們卻無法將對各自學校的忠誠棄之不顧。普林斯頓的學生相比達特茅斯的學生更容易認定普林斯頓的選手為受害者。例如,普林斯頓的學生所認定的達特茅斯的犯規次數是對方所認定的兩倍。有箴言曰:客觀現實的確 存在,但我們總是透過信念與價值觀的眼鏡觀察它們。

由於在某個領域從事研究工作的學者通常持有共同的觀點,或來自相同的文化 (culture)群體之中,他們的研究假設一般不會受到挑戰。我們理所當然地認為那些東西——那些被歐洲社會心理學家稱之為社會表徵 (social representation)的共同信念(Augoustinos & Innes,1990;Moscovici,1988)——通常是最重要,而且是無需加以檢驗的信念。然而,有些時候,圈外的人會引發我們去關注這些假設。在20世紀80年代,女權主義者將某些社會心理學家未加驗證的假設暴露在大家面前。女權主義者的批評引發了人們對一些隱含偏見的關注,例如科學家的政治保守主義常使他們更樂於接受對社會行為中性別差異的生物學解釋(Unger,1985)。

隱含價值觀的心理概念

價值觀還會影響概念。試想一下我們如何定義美好的生活。心理學家提到某個個體時,往往把他們歸為成熟或不成熟,適應良好或適應不良,心理健康或心理不健康。在使用以上的形容詞時,看上去我們像是在陳述某種事實,其實我們所做的卻是價值判斷 。例如,人格心理學家馬斯洛因對那些“自我實現”人群的精準描述而享有盛名。自我實現的人在滿足了生存需要、安全與歸屬感需要、自尊需要之後,進一步上升至尋求人類潛能的實現。很少有讀者注意到,馬斯洛同時也受到他本人價值觀的影響而選擇加入了他所描述的那一類自我實現的群體。最終對自我實現人格的描述,即自發、自主、充滿神祕感以及其他的特徵,其實反映了馬斯洛的個人價值觀。如果他選擇以其他的著名人物為出發點,例如拿破崙、亞歷山大或洛克菲勒,這樣一來,他對自我實現人格的描述可能就與現在的大相徑庭了(Smith,1978)。

有關心理諮詢方面的意見同樣也反映了諮詢者的個人價值觀。當健康心理學專業人士建議我們應該如何生活時,當育兒專家指導我們如何養育子女時,當心理學家鼓勵我們不要考慮別人的想法而應該自由地生活時,其實他們所表達的是他們自己的個人價值觀。(在西方社會,這些價值觀通常是個人取向的,即鼓勵那些令“我”最感適宜的行為。非西方文化通常鼓勵那些令“我們”最感適宜的行為。)在許多人沒有意識到這一點時,對所謂的專業人士不免言聽計從。但科學並不是回答何為終極道德義務,不是回答生活的目的與方向何在,不是回答什麼是生活的意義,事實上它也無法回答這些問題。

隱含的價值觀甚至會滲入到心理學研究取向的概念 中。假設你完成了一項人格測驗,某個心理學家在給你的答案評分之後宣佈:“你在自尊項上得分很高。在焦慮項上得分很低。你的自我力量格外強。”“哈”,你想,“我對此表示懷疑,但聽起來還不錯。”現在,另一個心理學家讓你完成類似的測驗,出於某種原因,這個測驗問了些同樣的問題。之後,你被告知,你似乎有些自我防禦,因為你在自我壓抑項上得分很高。你不免會想,“這怎麼可能呢?另一個心理學家給我的評價著實不低啊!”可能這些評價標籤描述的都是同一類的行為反應(傾向於自我評價很高且不承認存在問題)。我們該把這類行為稱之為高自尊還是自我防禦呢?這些標籤無疑反映了心理學家的價值判斷。

社會心理學的語言中常隱含有這種價值判斷,但它並不能作為貶抑社會心理學的理由。我們的日常生活用語也存在同樣的問題,有些時候我們謾罵咆哮,有些時候則溫言軟語。我們給那些參加游擊戰的人貼上“恐怖主義者”還是“自由戰士”的標籤,取決於我們對其行為原因的看法。我們稱公共補貼為“福利”還是“救濟”可以反映出我們的政治立場。當“他們”讚美他們的國家與人民時,可以稱其為民族主義;而當“我們”這樣做時,則稱之為愛國主義。一個捲入婚外情的人是在追求“婚姻解放”還是犯了“通姦”,這取決於我們的個人價值觀。我們把自己反對的社會影響稱為“洗腦”,把自己從不嘗試的性行為稱為“性變態”。諸如對“雄心勃勃”的男人與“盛氣凌人”的女人,“小心謹慎”的男孩子與“怯生生”的女孩子的種種評價都別有“深意”。

再次強調一下:價值觀隱含於我們對心理健康與自尊的文化定義中,隱含於我們對有關生活的心理學建議中,隱含於我們的心理學標籤之中。在整本書裡,我還會讓你看到有關隱含價值的其他例子。認為隱含的價值一定是毒草,這並非是我們的立場。我們的立場是:對於科學解釋而言,即使是停留在描述現象的層面上,那也是一種人類活動。那麼,已有的信念與價值觀會影響社會心理學家的思想行為就是自然而然的一件事情了。

“是”與“應該”間無通途

對於那些從事社會科學研究的人來說,一個極具誘惑力的錯誤便是從對“這是什麼 ”的描述偏轉到“這應該是什麼 ”。哲學家們把這種錯誤稱之為自然主義的謬論 (naturalistic fallacy)。哲學家休謨於200年前所指出的,在“是”與“應該”之間,在科學描述與道德處方之間的鴻溝,直到今天也絲毫沒有縮小。對於人類任何一種行為的考察,例如性行為,都無法在邏輯上指出何謂“正確”的行為。如果大多數人沒有表現出某種行為,這並不意味著它就是錯誤的行為。即使大多數人表現出某種行為,那也並不意味它就是正確的。一旦我們從對事實的客觀描述偏轉到了對“應該如是”的說明陳述時,我們便把自己的價值觀納入了其中。

社會心理學家的個人價值觀會以直接或間接的方式影響他們的工作。我們每個人都不例外。我們的價值觀與假設令我們這個世界亮麗多彩。為了探討我們的價值觀與社會表徵在多大程度上塑造了我們原本以為就該如此的一切,這就需要接觸不同的文化。如果你不假思索地認為,首先人無論如何都應該對自己誠實,女性比男性就是更適合或不適合某些角色;或者認為浪漫的愛情應該先於婚姻,那麼你只能坐下來等待。

因為科學有主觀性的一面,我們就要放棄它嗎?恰恰相反:正是意識到人類思維的某種解釋性功能,我們才恰恰需要持有各種不同偏見的研究者從事科學研究分析。通過不斷地將我們的信念與事實相互印證,我們瞭解得越多,就越能對它們進行檢驗和約束。系統的觀察與實驗可以幫助我們清洗那些用以觀察這個世界的鏡片。

小結

社會心理學家的價值觀直接地影響其工作,如對研究課題的選擇;同時也間接地影響著他們的工作,如當他們構建概念,選擇描述標籤,以及提供建議時所隱含於其中的價值觀。人們越來越多地意識到了科學解釋中存在的主觀性,意識到在社會心理學的概念與標籤中隱含的價值觀,以及在對“這是什麼”的科學描述與“這應該是什麼”的道德處方之間存在的鴻溝。價值觀滲入科學的現象並非為社會心理學所獨有。正是因為人類思維鮮有不偏不倚,所以如果我們想將自己所珍視的思想結晶與真實的社會現實互相驗證的話,就需要系統的觀察與實驗研究。

我早就知道了:社會心理學不過是常識而已嗎

社會心理學的理論是否能為人類的處境帶來曙光?還是它們只不過在描述顯而易見的事實而已?

本書中所陳述的許多結論在你看來可能極為熟悉,因為社會心理學就在你的周圍。我們不斷觀察人們如何看待彼此,如何互相影響,互相聯繫。對面部表情的含義,如何差人做事,或者如何區分敵友都值得我們進行研究。多少個世紀以來,哲學家、小說家與詩人們就社會行為進行了大量的觀察與評論,而且都頗有見地。社會心理學關乎每個人的生活。

那麼,社會心理學難道就是用其他的語言表述常識嗎?社會心理學面臨著兩種互相矛盾的批評:一鑑於社會心理學記錄的都是些雞毛蒜皮的小事,所以它便無足輕重。二鑑於社會心理學的研究發現可被用來操控人類,它便危險之至。批評之一,即社會心理學只不過把任何一個門外漢都心知肚明的東西拿來改裝一番,這是否正確呢?

作家卡侖·墨菲(Murphy,1990)認為此話不假:“社會科學家日復一日地深入這個領域,而且他們也日復一日地發現人們的行為與所料想的絲毫不差。”近半個世紀之前,歷史學家阿瑟·施萊辛格爵士(Schlesinger Jr.,1949)就社會學家對美國二戰士兵的研究進行了類似的嘲諷。

這些研究發現了什麼?另一個研究評論者,社會心理學家保羅·拉扎斯菲爾德(Lazarsfeld,1949)提供了一份解釋性評論的樣例,我把其中一部分列舉如下:

受過良好教育的士兵比教育水平低的士兵在適應方面遇到了更多問題。(比起那些“社會”大學的畢業生,知識分子對戰鬥帶來的焦慮更不適應。)

南方士兵比北方士兵更能適應炎熱的南海島嶼氣候。(南方人更適應炎熱的氣候。)

白人士兵比黑人士兵更熱衷於晉升。(多年的壓迫會降低成就動機。)

南方的黑人士兵更喜歡來自南方的長官而非來自北方的。(因為南方長官更習慣與黑人打交道,也更有技巧。)

然而,常識存在的一個問題是,我們在知道事實之後才想起它的存在。事後聰明總比先見之明來得明顯容易。有實驗表明,當得知實驗結果時,人們便突然間覺得結果不是那麼令人驚訝,至少相對那些僅得知實驗程序或實驗預期結果的人們而言(Slovic & Fischhoff,1977)。一旦新知識在手,我們那卓有成效的記憶系統便會自動更新過時的假定(Hoffrage & others,2000)。

當讀到拉扎斯菲爾德的研究總結時,你可能會產生同樣的體驗。但是拉扎斯菲爾德接著說:“這些陳述中的任何一條恰恰與實際發現的相反 。”事實上,書中還報告:教育水平較低的士兵適應性更差。南方人並不比北方人更喜歡熱帶氣候。黑人士兵更熱衷於晉升,等等。“如果我們一開始就給出了真正的結論(正如施萊辛格所感覺到的那樣),讀者也許會給這些事實打上‘顯而易見’的印章。”

同樣在日常生活中,我們也常體驗那種事後聰明。須臾間 ,我們因突然洞察了使事物得以發生的種種力量而不覺得驚詫了。在大選或股市震盪發生之後,大多數的評論員對此並不感到意外:“該是整頓市場的時候了。”在2003年對伊戰爭之後,戰爭的結果——對於聯軍來說,勝利來得輕而易舉,但對於文明和民主而言卻並非如此——看上去再明顯不過了。許多人認為,考慮到美國對伊拉克有著3 300億美元對16億美元的優勢,任何人都會預料到這樣的結果,但是,美國部隊應該事先預見到需要保護巴格達的博物館、圖書館和學校,以免於掠奪者的掃蕩。就像丹麥哲學家、神學家索倫·基爾愷戈爾(Soren Kierkegaard)所說的那樣:“生活是正著來活,卻是倒著去理解。”

如果這個“事後聰明式偏見 ”(hindsight bias)(也被稱為“我早就知道了”的現象)深入人心的話,你可能就會感到自己早已知道的結果。的確,幾乎絕大多數心理學實驗所得出的可信結論看起來都有些像常識,當然,這都是在你知道結果之後 。

你可以證明這種現象的存在。把一群人分成兩組,將一個心理學結論告知給其中一組,而給另一組與此截然相反的結論。例如,告訴其中一組:

社會心理學家發現,無論是擇友還是墜入愛河,那些性格與我們不同的人對我們最有吸引力。古語說得好:“異性相吸”。

而另一組則被告知:

社會心理學家發現,無論是擇友還是墜入愛河,那些性格與我們相似的人對我們最有吸引力。古語說得好:“物以類聚,人以群分”。

先讓人們解釋這個結論,然後問他們是否對此感到驚異。無論他們被告知的是哪種結論,我們可以發現,他們得到的那個結論並沒有讓其感到驚訝。

事實上,幾乎任何結論都會因諺語格言的解釋而變成常識。假如社會心理學家報告分離加深愛意,甲便回答道:“你就靠這個謀生?誰都知道‘小別勝新婚’。”若結果是分離會澆熄愛火,乙便回答道:“我外婆都可以告訴你‘人走茶涼’。”

當卡爾·泰根(Teigen,1986)讓英國萊斯特大學學生來評價格言與其對立面時,他一定樂了好一陣子。當看到格言“恐懼比愛強大”時,大多數人認為此言不差,但對於其反面“愛比恐懼強大”,學生們也作出了同樣的評價。類似地,人們對真正的格言“墮落的人不能幫助另一個墮落的人”給予很高的評價,而對其反面“墮落的人能夠幫助另一個墮落的人”也給予了很高的評價。不過,我最欣賞的是這兩句得到普遍認同的:“智者造箴言,愚者重複之。”(真正的格言)以及人為編造的語句“愚者造箴言,智者重複之。”(更多的雙重格言請參見“專欄”:我早就知道的事實。)

事後聰明偏見給許多心理系學生帶來了麻煩。有些時候,結果的確出人意料(例如,比起銀牌獲得者來說,奧運會銅牌獲得者對自己的成績更為滿意)。但更多的時候,你在教科書上學到的實驗結論,它們看上去很容易,甚至顯而易見。而之後當你進行多項選擇測驗時,面對多個看上去頗為可信的答案,任務難度會大大增加。備受打擊的學生不免抱怨:“真不知道是怎麼搞的,我還以為自己都明白了。”

“我早就知道的事實”這一現象不僅令社會科學的發現看起來與常識無二,它可能還會帶來致命的後果。它可能令我們妄自尊大,即高估了自己的智慧能力。不僅如此,由於結果看起來似乎具有預見性,所以我們更傾向於為那些事後看起來“顯而易見”的錯誤決策而責備決策者,卻並不因那些同樣“顯而易見”的正確決策去褒獎決策者。從9.11那天早晨開始回溯 ,指向災難的種種信號看起來似乎非常明顯。一份美國參議院的調查報告列出了這些被人忽視或被人誤解的線索(Gladwell,2003)。CIA知道基地組織的爪牙已經潛入了境內。一個FBI情報員給總部的一份備忘錄是以這樣的警告開始的:“聯邦調查局和紐約市,本·拉登可能會將學生送到美國參加民辦航空院校的聯合行動。”FBI忽視了這份準確的預警,也未能把它和其他一些預見恐怖分子可能會使用飛機作為武器的報告聯繫在一起。“這些該死的笨蛋!”這看上去就是事後聰明偏見,“他們怎麼就沒把所有線索串聯起來?”

聚焦 我早就知道的事實

卡倫·墨菲(1990)這位《大西洋》的執行編輯譏諷“社會學、心理學和其他社會科學通常只不過是察覺那些顯而易見之事,或僅僅是證實常識而已。”他自己對社會科學發現所做的也只是隨意的調查“發現任何一種想法或是結論都能在巴特利特 [1] 的慣用語辭典,或是任何一本百科全書的引文中找到。”的確如此,因為對於許多可信的結論而言,都有某種“出處”可尋(Evens & Berent,1993)。儘管如此,為了詳細審查格言的準確性,我們仍需要做一些研究。請看:

這邊的更正確 |

還是這邊的…… |

人多手雜反而礙事。 |

三個臭皮匠頂個諸葛亮。 |

文勝於武。 |

事實勝於雄辯。 |

朽木不可雕。 |

活到老,學到老。 |

血濃於水。 |

親兄弟明算帳。 |

機不可失,時不再來。 |

三思而後行。 |

有備無患。 |

船到橋頭自然直。 |

[1] 原文是Bartlett's,應該是指巴特利特·約翰·羅素(1805-1886)美國歷史學家和文物工作者,編纂《美國慣用語辭典》——譯者注。

但就事後聰明看來十分清晰明瞭的事情而言,事前卻沒有那麼清晰可辨。情報機關充斥著大量的“噪音”——在點滴有用信息的周圍是堆積如山的無用信息。分析家們為此不得不就繼續調查什麼樣的問題做出抉擇。在9.11之前的六年中,FBI的反恐怖機構有68000件事情毫無頭緒。在事後聰明眼中,那些極少的有用信息現在看起來是如此明顯。

類似地,我們有時也會為自己所犯的“愚蠢錯誤”——沒能更好地與人相處,或是沒能更好地應對事情——而自責不已。當回頭看時,我們明白了應該如何行事。“我早就該想到期末的時候會有多忙,早就該開始寫論文了。”但有時候我們會對自己過分苛刻。我們忘記了事後看來顯而易見的事情在當時並非那麼明顯。

當內科醫生得知病人的症狀與死因後(解剖得出的結論),有時會頗為疑惑:怎麼會做出如此不正確的診斷?其他那些只得知症狀的內科醫生並沒有覺得錯誤的診斷如此明顯(Dawson & others,1988)。(倘若迫使陪審團從先見而非後見的角度出發,他們給玩忽職守者評定過失時是否會有所遲疑?)

那麼,我們應該得出怎樣的結論:難道常識通常是錯誤的?有些時候的確如此。常識與行醫經驗讓醫生們相信,放血對醫治傷寒十分有效,直到19世紀中葉,有人不怕麻煩做了一個實驗——把病人分成兩組,一組放血,一組僅僅臥床靜養,才證明兩者毫無關聯。

另外一些時候,常識是正確的,或者說正反兩面都有道理:幸福是得知真相還是沉迷幻想?是與人共處還是離群索居?觀點之多如一海之大,無論我們發現了什麼,總有人對此有所預見。(馬克·吐溫曾開玩笑說,亞當是惟一在口吐蓮花之後還能確信自己是“天下第一人”的人。)但在眾多爭論中,哪一個最符合現實呢?

問題是常識並非總是錯誤的。更確切地說,常識總在事後 證明是正確的。這樣一來,我們便免不了誤以為,我們現在知道的和過去知道的比我們現在所能做的和過去已經做的要多。而這恰恰是我們需要科學的理由:幫助我們區分真實與幻影,區分真正的預測與簡單的事後聰明。

小結

就像生活中的許多場景一樣,社會心理學的發現有時候看起來似乎顯而易見。然而,實驗研究所揭示的結果只是在事實知曉之後才變得“明顯”起來。這種事後聰明式偏見常導致人們對自己的判斷與預測做出過高評價。

研究方法:我們如何從事社會心理學研究

社會心理學家提出的理論可以對他們的觀察活動加以組織,這其中包括可驗證的假設以及可用於實踐的預測原則。社會心理學家也使用相關研究對行為加以預測,這些研究通常在自然場景中進行。他們還試圖通過實驗解釋行為背後的原因,在這類實驗中,他們可控制條件對一個或多個因素進行操縱。

社會心理學與其他學科不同的是,它有將近6億業餘從業者。對人進行觀察是大家普遍的愛好——公園裡,街道上,學校中。我們在觀察別人的同時,就形成了關於人類如何看待彼此,如何互相影響與聯繫的種種想法。專業社會心理學家也做著同樣的事情,只不過會更系統(通過形成理論),也更費力些(通常通過實驗研究,在實驗中創構微縮的社會情境以探求因果關係)。他們經常採用這種方法,在最近的一次統計中,涉及到了包括了八百萬人在內的25 000個研究(Richard & Others,2003)。

假設的形成與驗證

社會心理學家在思考人類的存在上著實煞費苦心,而再也沒有比思考這個更讓人“神魂顛倒”了。如果真像蘇格拉底所忠告的那樣:“不加反省的生活根本不值得過”,那麼僅僅“瞭解你自己”便似乎就已經是個十分有價值的目標。

當我們與人性角力以期發現它背後的隱祕時,可以把自己的想法與發現形成理論。理論 (theory)是一套原則的整合 ,它們可以對所觀察到的事件進行解釋與預測 。理論是科學性的速記。

在日常交談中,“理論”常常指“離事實還有些距離”——是從猜測到理論再到事實的信心階梯上中間的那一格。但對於一個科學家來說,事實和理論完全是兩回事。事實是一種達成了共識的陳述,這種陳述有關我們所觀察到的一切;理論則是對事實進行總結與解釋的觀點 。正如朱爾斯·亨利·鮑因克(Jules Henri Poincare)所言:“科學由事實構建,就如房屋由磚頭搭建”,“但一堆事實並非就是科學,就如一堆磚頭並非一幢房屋一樣。”

理論不僅可以進行總結,同時它還隱含可驗證的預測,這些預測被稱為假設 (hypotheses)。假設有幾種不同的功能。首先,我們可以以證偽的方式來驗證某理論。某個理論可以按照它自己闡述的規律做出相應的預測。其次,預測可以為研究指出方向。如果任何一個學科領域中的研究者在研究時都更有方向性的話,那麼該領域也將會更迅速地成熟起來。理論預測可以探測新的研究領域,這樣,研究者可以將目光投向他們從未想像過的領域。第三,對於一個出色的理論來說,其預測性也使得它頗有應用價值 。舉例來說,一個完整的攻擊理論可以預測出何時會發生攻擊行為,這種行為又該如何控制。就像現代社會心理學的奠基者勒溫(Kurt Lewin)所斷言的那樣:“沒有什麼能比一個出色的理論更實用。”

請想像一下這一切是如何運作的。比如,我們觀察到,當處在人群中時,人們有時候會變得十分暴躁。由此我們或許可以建立起這樣的理論:他人在場使個體體會到了一種匿名感,從而降低了自我控制。讓我們將信將疑地考慮一下這個理論。或許我們可以構想一個實驗室實驗,模擬電椅實施酷刑的場面來驗證該理論。如果我們讓一群人對一個無助的“受害者”實施懲罰性電擊,但並沒有人知道究竟是誰實施了電擊,結果會是什麼樣子?這些人是否會如我們的理論所預測的那樣,當一群人一起實施電擊時,相比只讓自己一個人實施電擊而言,每個人是否會對“受害者”實施更強的電擊?

我們也可以操縱匿名性這個變量。如果人們藏在面具後面,他們是否會對“受害者”實施更強的電擊?如果實驗結果證實了上述的理論,它同時也提示了我們該理論可能具有的應用價值。如果警察佩戴醒目的警牌,開著寫有可辨認身份的巨大數字的警車,那麼警察暴力行為或許就會減少。而事實上,上述一切現在在許多城市已經實施。

但是,我們應該如何評價哪一個理論更好呢?一個好的理論:(1)能對大範圍內的觀察結果進行有效的總結;(2)對我們如何(a)證明或修改理論,(b)進行新的探索,以及(c)指出可能的應用方向這些方面做出清晰的預測。當我們將某個理論扔進廢紙簍時,並非因為經證明它是錯誤的。更確切地說,它們就像是舊汽車一樣,需要被更新,用更好的型號來替代。

相關研究:探尋自然關係

有關大多數你要學到的社會心理學的研究方法,你會在以後章節的閱讀中逐漸消化。不過,讓我們先到幕後簡單縱覽一下社會心理學是如何進行研究的。幕後的匆匆一瞥可能剛好讓你能夠欣賞眼前的研究發現,讓你對日常生活中所發生的社會事件做出正確的判斷。

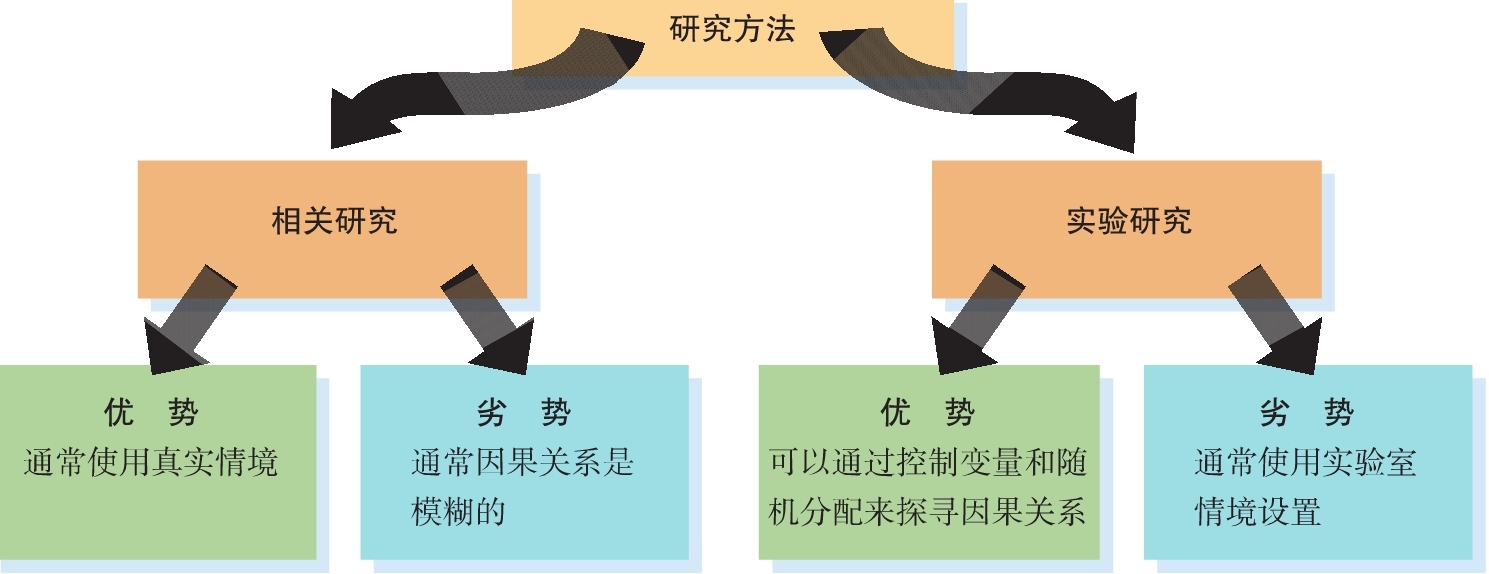

社會心理學研究隨場所的不同而不同。研究既可以在實驗室 進行(在控制條件下),也可以在現場 (field)進行(日常生活場景中)。並且,它也隨研究方法的不同而不同:可以是相關研究 (correlational)(探尋兩個或多個因素之間的自然關係),或是實驗研究 (experimental)(通過操縱一些因素來考察它們對其他因素的影響)。如果你想成為一個對報紙雜誌上所發表的心理學研究論文有著最佳判斷力的讀者,那麼弄清相關研究與實驗研究的區別是十分必要的。

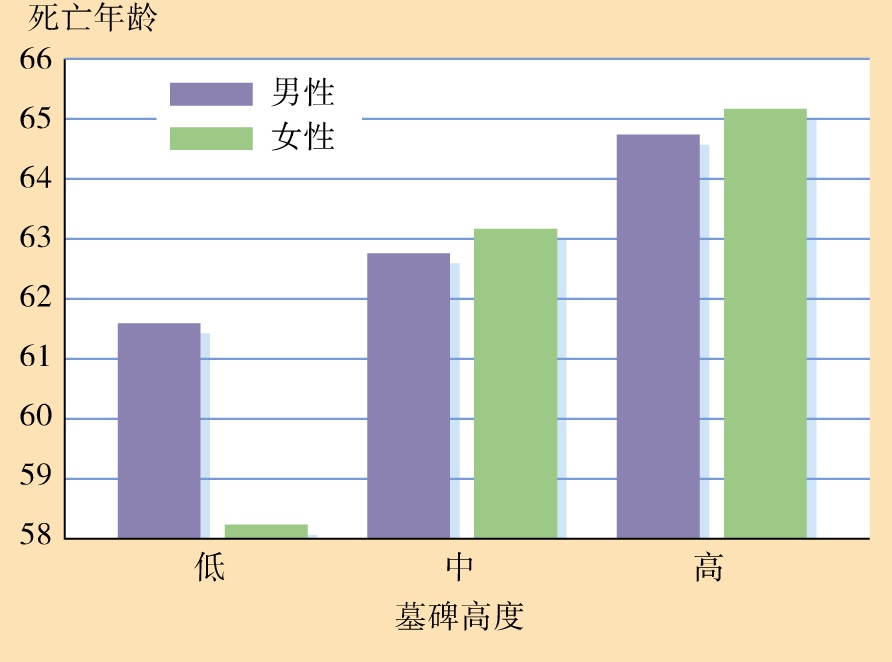

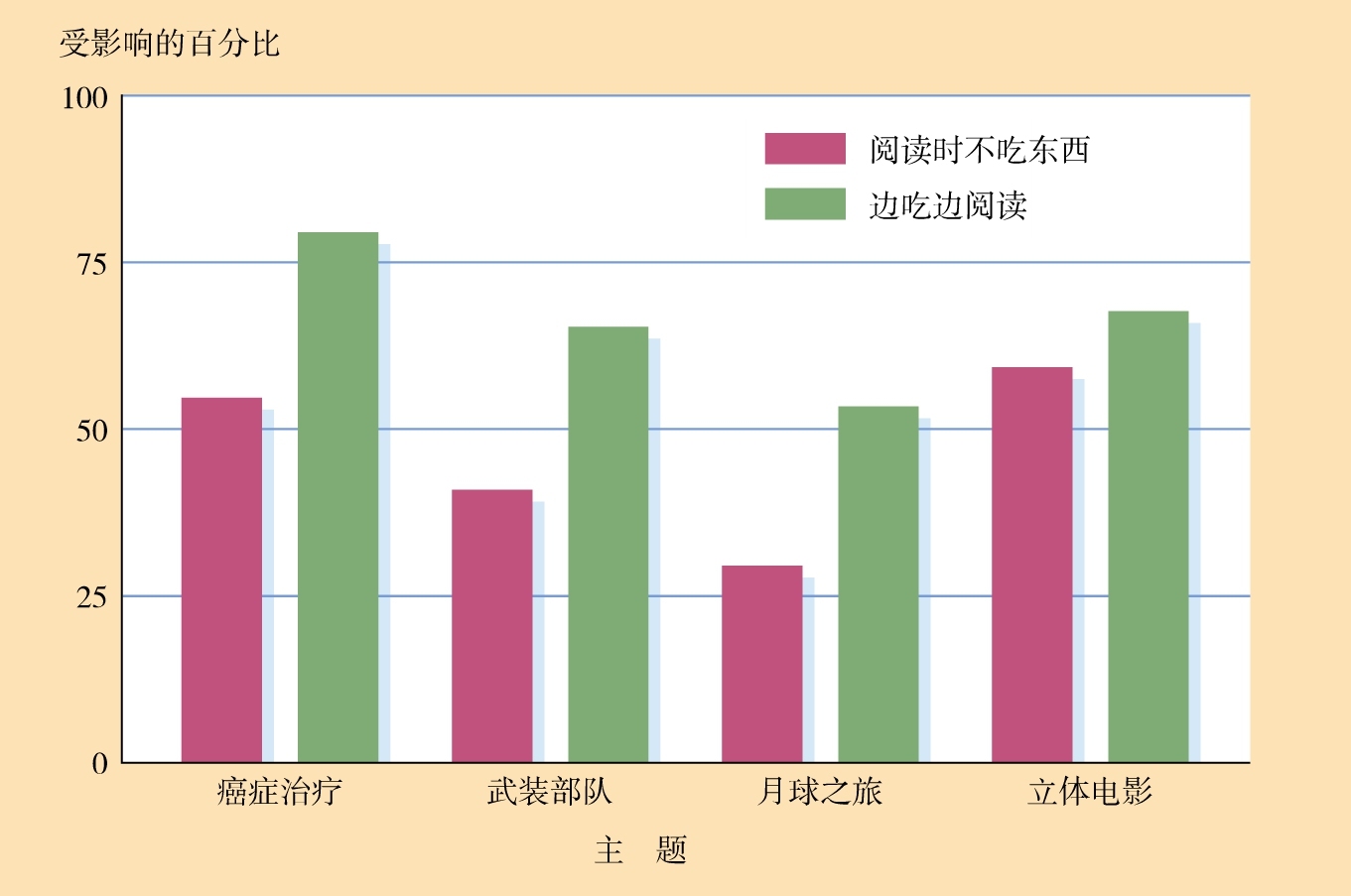

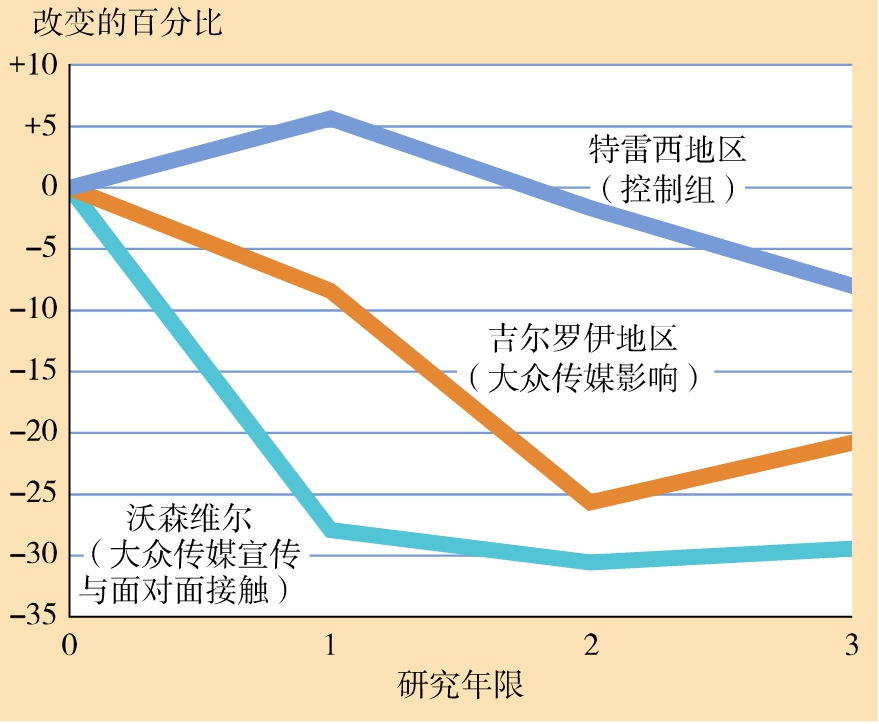

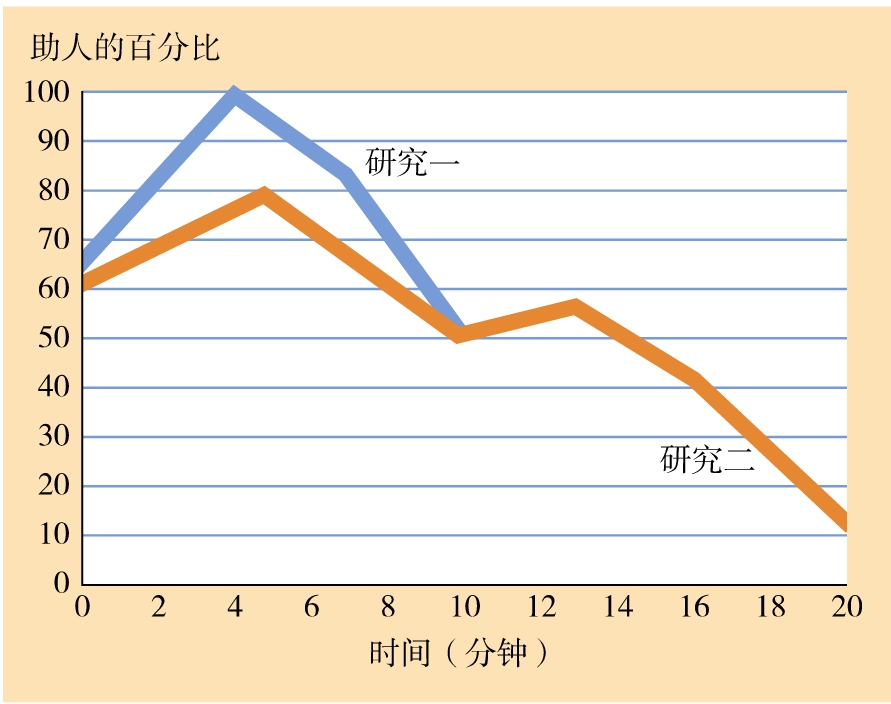

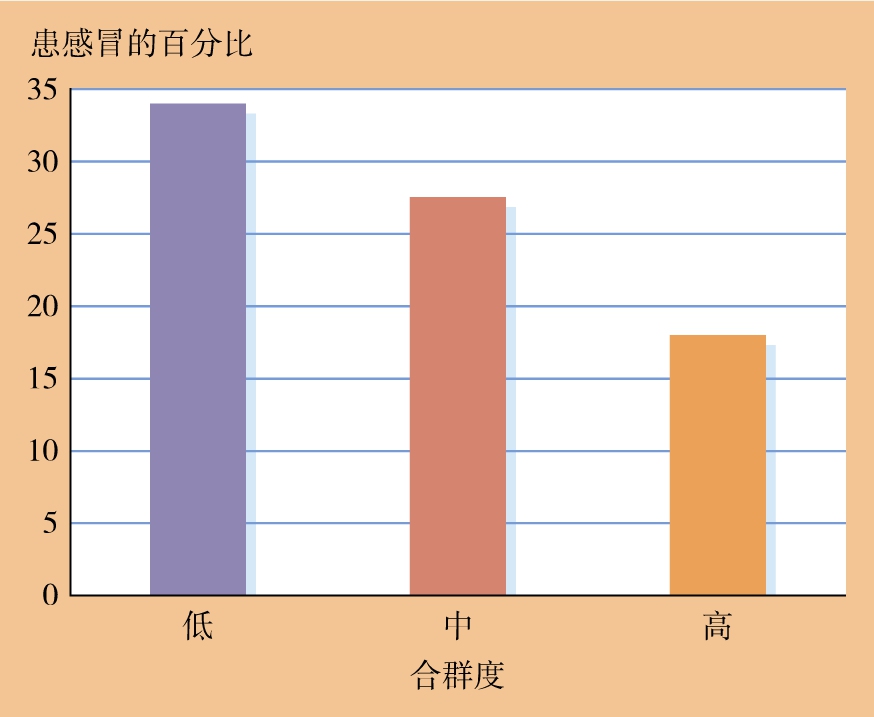

讓我們先通過一些真實的例子來考查一下相關研究的優勢(通常在自然場景中包含有十分重要的變量),以及它的劣勢(對於因果關係的解釋十分模糊)。就像我們將在第14章中所看到的那樣,現在的心理學家正在把個人和社會因素與人類健康聯繫在一起。他們當中包括蘇格蘭格拉斯哥大學的道格拉斯·卡羅爾(Douglas Carroll)以及他的同事,喬治·戴維·史密斯(George Davey Smith)及保羅·貝內特(Bennett,1994)等人。在對社會經濟地位與健康關係的研究中,研究者們“闖入”了格拉斯哥的古老墓園。他們記下了墓碑上843個人的壽命,把壽命作為衡量健康的一個標準。他們還測量了墓碑的高度,推論認為墓碑高度可以反映出墓地的造價,而造價則可以反映出富足程度,由此把墓碑高度作為衡量地位高低的一個標準。如圖1-5所示,無論男性還是女性,墓碑越高,壽命越長。

圖1-5 墓碑高度與長壽間的關係

卡羅爾及其同事用數據說明了地位與壽命之間的關係,而在該問題上其他研究者使用這個年代的數據也得到了類似的結果。人口密度最低且失業率最低的蘇格蘭地區人的平均壽命也最長。在美國,壽命與收入有關(更窮、更底層的人們更有可能早逝)。在現代英國,壽命與職業地位有關。有一項對17350個英國公務員進行的10年跟蹤調查研究發現,與高級的行政官員相比,那些專業行政人員的死亡率是前者的1.6倍。文書和勞工的死亡率則分別是行政官員的2.2倍和2.7倍(Adler & others,1993,1994)。跨越不同的時空,地位與健康的相關關係似乎是可信的。

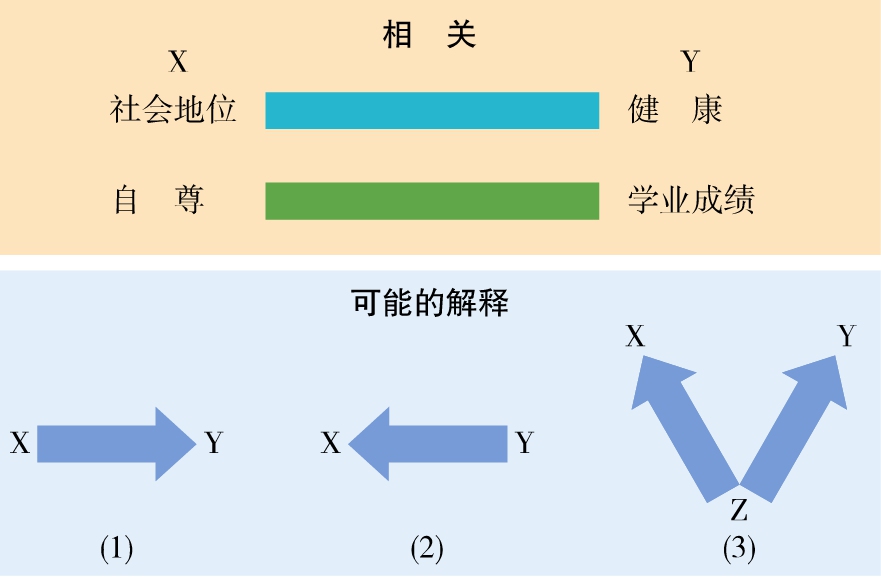

“相關”對“因果”

地位與壽命的例子可以很好地說明學科業餘愛好者與專業社會心理學家可能都會犯的、也是最無法抗拒的思維錯誤:當兩類因素如地位與健康放在一起時,很可能會得出一個因素影響另一個因素的結論!我們可以假設,地位在某種程度上可以保護某人不受疾病的威脅。或者,反過來也會成立嗎?或許是健康促進了活力與成功。或許那些活得更長的人積累了更多的財富(使得他們能夠擁有造價更高的墓碑)。相關研究可以讓我們去預測 ,但它並不能推論改變一個變量(例如社會地位)將會導致 另一個變量的改變(比如說健康水平)。

在大眾心理學頗為混亂的思維背後便是相關與因果的混淆。再來看看另一個真實的相關——自尊與學業成績。那些高自尊的孩子往往有著較好的學習成績(就像任何一個相關一樣,我們也可以反過來陳述:學業成績更高的人具有更高的自尊)。你為什麼做出這樣的假定(圖1-6)?[研究者發現:青少年對重金屬音樂的喜好程度與他們對婚前性行為、淫穢製品、惡魔崇拜以及毒品、酒精濫用的支持態度之間存在中度的正相關 (Landers,1988)。對於這種相關,可以做出什麼樣的解釋 ?]

圖1-6 相關與因果關係

當兩個變量相關時,以下三種假設的任意組合都是可能的

有些人認為“健康的自我概念”有利於個體成就的獲得。那麼,提升孩子的自我形象便也可能會提高其學習成績。正是相信了這一點,美國的30個州頒佈了170多條增強個體自尊的條例。

但是還有一些人,其中包括心理學家威廉·戴蒙(Damon,1995)、羅賓·道斯(Dawes,1994)、馬克·利裡(Leary,1998)、馬丁·塞利格曼(Seligman,1994),以及羅伊·鮑邁斯特(Baumeister,2003)對自信是否真的是一塊保護孩子不受學習成績不良(或是毒品濫用及少年犯罪)影響的盾牌表示懷疑。或許,事實是反過來的:可能是問題與失敗導致了低自尊。也可能是自尊通常可以反映出我們的真實狀況。或許自尊來源於拼搏之後的成就感。幹得好你可能會自我感覺良好;幹得不好你可能覺得自己是個傻瓜。一項對635名挪威學生的研究發現,在拼寫圖表上個人名下的一列金色星星,以及令人敬仰的老師不斷地給予褒獎可以提高一個孩子的自尊心(Skaalvik & Hagtvet,1990)。還有一種可能是,自尊與成就之所以相關是因為兩者都與潛在的智力與社會家庭地位等因素有關。

有兩個研究支持這一可能性:其中一個研究樣本是1600名美國男性青年,另一個研究樣本為745個明尼蘇達青少年(Bachman & O'Malley,1977;Maruyama & others,1981)。當研究者運用統計方法去除智力與家庭地位的影響效應後,自尊與成就之間的相關也化為烏有了。

高級相關分析可以揭示因果關係。時間序列相關 可以揭示事件發生的順序 (舉例來說,可以指出成就水平的變化是否更多地發生在自尊水平變化之前,還是發生在自尊水平變化後)。研究者還可以使用統計方法剔除“混淆”變量的影響。因而,在控制了智力以及家庭地位的影響後,自尊與 成就之間的相關隨之消失。(在有類似智力與家庭地位的人群中,自尊與成就之間的相關微乎其微。)考慮到吸菸這一現象在較高的社會階層中要少得多,蘇格蘭研究小組懷疑,當他們剔除了上述的影響之後,地位與壽命的相關是否還能存在。在控制了這個變量之後,如果兩者的相關仍然存在,這說明其他的一些因素,例如更高的壓力,更低的自我控制感必然也會提高貧困階層的死亡率。

所以可以這麼認為,相關研究的巨大優勢在於,它通常發生在真實的場景中,在那些情境中我們可以考察諸如種族、性別、社會地位等這些難以在實驗室中操縱的變量。這種研究方法的最大劣勢在於研究結果的模糊性。這一點是如此重要,以至於你在耳提面命了25次也沒能聽進去之後,還是要嘗試第26次:兩個變量之間共同變化可以使我們運用一個變量對另一個變量進行預測,但是相關卻並不能清楚解釋因果關係。

調查研究

我們該如何測量類似地位與健康這樣的變量?一種方法是調查有代表性的一個樣本。調查研究者獲得具有代表性樣本的方法是隨機取樣 (random sample)——在研究總體中,每個人被抽到的概率是相同的 。通過這個方法取得的任何一個亞群體——金髮的人、慢跑的人或自由黨人,他們在調查中所具有的代表性將與他們在整個總體中的代表性相一致。

無論我們調查一個城市的人,還是整個國家的人,1200個隨機取樣的個體都能使我們得以描述整個總體,而同時,我們有95%的把握認為該調查的誤差不超過3%,這實在太奇妙了!想像一個裝滿豆子的巨大廣口瓶,其中50%豆子是紅色的,50%是白色的。隨機選取其中的1200個,無論瓶子裡裝了10000個還是10億個,我們有95%的把握認為撿出的1200個豆子中,其中47%到53%的豆子是紅色的。如果你把紅色豆子想像成是一個總統候選人的支持者,白色豆子是另一個候選人的支持者,我們就可以理解,為什麼自1950年以來,在總統大選之前所進行的蓋洛普調查對選舉結果的預測只差了2%。就像幾滴血就能代表整個身體的信息一樣,隨機取樣的樣本也可以代表一個總體。

值得注意的是,調查並不能預測 選舉的結果,它只是描述公眾在接受調查那一刻所持的意見。公眾意見是可以變化的。在評估調查的時候,我們必須將以下四個可能會造成偏差的潛在影響因素牢記在心:不具有代表性的樣本,問題的順序,答案的選項和問題的措辭。

不具有代表性的樣本 在一個調查中,樣本數量並不是調查所要注意的惟一因素。樣本在多大程度上能夠代表所研究的總體同樣也很重要。1984年,專欄作家安·蘭德斯(Ann Landers)接受了一個來信讀者的挑戰,就女性是否認為情感比性更重要做過一項調查。她的問題是:“你是否滿足於被擁在懷裡,接受對方的柔情蜜意而將‘那事’拋之腦後?”在十萬多女性的回答中,72%給予了肯定回答。隨後便是世界性的公眾輿論譁然。在迴應批評之詞時,蘭德斯(1995,P.45)承認:“這個抽樣也許並不能代表所有的美國女性,但它的確提供了誠實而有價值的見解,而這些見解也來自於社會的方方面面。這是因為我的專欄讀者來自社會的各個階層,總人數大約有近七千萬。”儘管如此,還是有人會懷疑,這七千萬就能代表所有的人嗎?在700個讀者中,回答問題的那一個難道就能代表其餘沒有回答的699個人的意見?

樣本代表性的重要性在下面的事件中得到了充分的體現。1936年,當時有一家名為《文學文摘》的週刊雜誌向一千萬美國讀者郵寄了總統選舉調查的明信片。在兩百多萬讀者的回覆中,阿爾夫·蘭登(Alf Landon)以絕對的優勢戰勝了富蘭克林·羅斯福。而幾天之後正式選票統計的結果是,蘭登只獲得了兩個州的選票。因為該雜誌只向從電話簿和汽車登記處那兒得到姓名地址的人郵寄了明信片,這樣一來就將那些無力負擔電話與汽車的人群排除在外(Cleghorn,1980)。

問題的順序 假設我們的樣本具有代表性,我們也必須警惕其他的誤差來源,比如說我們問問題的次序。當問及“日本政府是否應該對美國工業品在日本的銷售數量設定限額”時,大多數的美國人給予了否定的回答(Schuman & Ludwig,1983)。然而,同時在與前一樣本相當的樣本中,有三分之二的美國人給予了肯定的回答,因為他們先回答了這樣一個問題,即“美國政府是否應該對日本工業品在美國的銷售數量設定限額?”大多數人都認為美國有權利設定進口限額。為了保持一致,他們也只好回答日本應當有同樣的權利。

答案選項的編制 讓我們再來設想一下答案選項編制的驚人效應。當普拉特及其同事(Plight & others,1987)詢問一些英國人,他們希望英國能源中有多大比例來自於核能時,這些人的平均喜好程度是41%。當他們詢問另一些英國人希望有多大比例的能源來自(1)核能(2)煤以及(3)其他能源,他們回答對於核能的偏好程度是21%。

類似的效應也發生在舒曼和斯科特(Schuman & Scott,1987)的研究中。他們詢問一些美國人:“你認為現今國家面臨的最重要的問題是什麼:能源短缺,公共教育質量,墮胎合法化或汙染問題,或者你也可以自己填寫你認為的最重要問題。”在給予上述選擇答案的人群中,32%的人認為公共教育質量是最大的問題。而在那些僅僅問及“你認為現今國家面臨的最重要的問題是什麼?”的人群中,僅有1%的人提到了教育問題。所以請記住這一點:問題的形式可能會影響問題的答案。

問題的措辭 問題的精確措辭也會對答案造成影響。一項調查發現,僅有23%的美國人認為政府在“救濟窮人”上花銷過大。而53%的人認為政府在“福利問題”上花銷過大(《時代週刊》,1994)。類似地,大多數人同意削減“國外援助”資金而增加 “幫助他國飢餓民眾”的開支(Simon,1996)。甚至問問題語調上的細微改變也會產生巨大的影響力(Krosnick & Schuman,1988;Schuman & Kalton,1985)。

“禁止”可能與“不允許”表達的是同樣的意思。然而在1940年,54%的美國人認為美國應該“禁止”發表攻擊民主的言論,75%的美國人認為美國應該“不允許”發表這樣的言論。在2003年末,一項全國調查發現,55%的美國人贊成這樣的憲法修正案“只允許婚姻發生在男性和女性之間”,而在一項同步調查中,只有40%的人同意“禁止同性戀婚姻的修正案”(Moore,2004)。調查中問題的設置是十分精巧的環節。即使當人們說他們對某一個問題的回答非常肯定時,要注意問題的形式與措辭可能也會影響他們的回答。

順序、選項以及措辭的效力使政客們利用調查結果來顯示公眾對他們觀點的支持。諮詢師、顧問以及內科醫生通過“構建”選擇方式來給我們的決定施加影響。這就難怪在1994年肉製品聯盟議員否定了一項美國新食品商標法,以牛肉餡料為例,這項法案要求標註“含有30%脂肪”,而不是“70%瘦肉,30%脂肪”。

有箴言曰:措辭差之毫釐,實去之千里也。下面是一個有關蘇丹的故事,蘇丹夢見自己掉光了所有的牙齒。第一個被叫來解夢的人說,“天啊!掉牙齒說明您將會目睹家庭成員的死亡。”於是,怒不可遏的蘇丹下令給這個壞消息的使者50鞭子。

第二個解夢人聽了這個夢以後,他為蘇丹解釋這是好運氣的先兆:“你將比你的整個宗族還要長壽!”於是,安下心來的蘇丹下令管家獎給這個好消息的使者50個金幣。

途中,迷惑不解的管家向第二個解夢人請教:“你的解釋和第一個沒有什麼區別呀?”“啊,沒錯,”那個睿智的解夢人回答道,“不過,請記住這一點:重要的不僅僅在於你說話的內容,還在於你說話的方式。”[有一次,一個年輕的僧侶詢問自己是否可以在祈禱時抽菸,但卻被一口回絕了。一個朋友給了他這樣一條建議:試試另一種問法,能在抽菸時祈禱嗎 ?(Crosser,1993)]

實驗研究:探尋因果關係

由於在自然相關的事物間辨別因果關係幾乎是一件無法完成的任務,這就促使大多數社會心理學家在切實可行而又不違背倫理道德標準的情況下,在實驗室中模擬日常生活過程。這些模擬場景與航空學中的風力甬道有幾分相似。一開始,航天動力學工程師們並非在複雜多樣的自然環境中對各種飛行物體進行觀察。航空環境與飛行器兩者本身的多變性讓他們發現,要整理並使用這些數據來設計更好的飛行器顯然是十分困難的事情。於是,他們便構建了一種可以掌握的虛擬現實。這樣一來,他們就可以控制風力條件,就特定風力條件對特定機翼結構的影響進行觀察。

控制:變量的操縱

就像航天動力學的工程師一樣,社會心理學家也進行實驗研究,只不過是這些實驗模擬我們日常生活中十分重要的特徵。通過一次改變一個或兩個因素——稱為自變量 (independent variables),實驗研究者探察這一個或兩個變量的改變對我們會產生什麼樣的影響。正如風力甬道幫助航天動力學工程師發現航天動力學的基本原理一樣,實驗使社會心理學家得以發現社會輿論、社會影響以及社會關係的基本原則。使用風力甬道的最終目的在於瞭解並預測複雜航天器的飛行特徵。社會心理學家通過實驗來了解和預測人類的複雜行為,其目的在於理解行為在人與人之間、情境與情境之間以及此時與彼時之間怎樣發生變化。

回顧歷史,社會心理學家在其大約四分之三的研究中都使用了實驗的方法(Higbee & others,1982),而超過三分之二的研究地點是實驗室(Adair & others,1985)。我們先來看兩個典型的實驗室研究,它們在之後討論偏見與暴力行為的章節中也會出現;這兩個實驗都可以作為實驗研究的例子。它們闡釋了相關研究發現中可能存在的因果關係。

第一個研究是有關對肥胖人群的偏見問題。人們常常認為那些肥胖者同時也是行動遲緩、懶散而馬虎的人(Ryckman & others,1989)。這些態度是否會成為歧視的溫床呢?抱著瞭解事實的希望,斯蒂文·高特麥克(Gortmaker & others,1993)對370名年齡在16~24歲之間的肥胖人士進行了研究。當7年之後再對這個人群進行回訪時,他們發現,與另一個近5000人的對照組女性人群相比,這一人群結婚的可能性與高薪收入的可能性都要更低。甚至在控制了智力測驗分數、種族以及父母收入這些變量之後,肥胖女性的年收入仍然比平均水平低7000美元。

在校正了其他某些變量之後,歧視看似能夠解釋肥胖與較低社會地位相關背後的原因,但我們仍難以對此下定論。(你是否還能想到一些其他的可能因素?)這就引起了社會心理學家馬克·斯奈德和朱利·豪根(Snyder & Haugen,1994,1995)的注意。他們讓76名明尼蘇達大學的男性學生分別與76名女性學生中的一位進行了一次電話交談。給每一名男性學生呈現一張照片,並告知 這就是與其交談的對象。其中一半是肥胖女性(並非真正的交談對象),另一半則是體重正常的女性。實驗還要求,男性學生要對那位與自己交談的女性形成某些自己的印象。在隨後的電話交談中,在女性學生身邊進行的現場分析發現,在被評價過的人群中,當交談的女性對象被假定為肥胖時,男性學生與其談話的熱情與愉悅程度都更低。很顯然,男性固有的想法影響了他們之後的行為,而這些行為又令其所謂的“肥胖”交談對象做出的某種行為“證實”了他們的印象——這樣的女性並不可愛。偏見與歧視在這裡扮演了重要的角色。回憶一下灰姑娘繼母的態度,或許我們應該把這種效應稱為“灰姑娘效應”。

在呈現第二個示例實驗研究以揭示因果關係之前,讓我們先想想電視輿論觀點與兒童行為之間的關係。那些觀看許多暴力電視節目的兒童,比起很少看這類節目的兒童有更嚴重的攻擊行為傾向。這表明兒童可能在模仿他們從熒幕上看到的場景。我希望你們現在已經辨別出,這是一個相關研究。圖1-5提醒我們,有兩種其他的因果關係解釋並不支持電視節目是導致兒童攻擊行為產生的原因。(那麼究竟是什麼呢?)

社會心理學家於是便把電視節目搬進了實驗室,在那裡可以控制兒童觀看暴力節目的數量。通過讓兒童觀看暴力節目或是非暴力節目,研究者可以觀察暴力節目的數量對兒童行為產生的影響。Chris Boyzatzis及其同事(1995)給一群小學生(而非其他人群)放映了一段20個世紀90年代最流行、也是最暴力的兒童電視節目——“強力突擊隊”。在剛看完電視節目之後,這些兒童在平均每兩分鐘的間隔中所表現出的暴力行為是沒有觀看節目兒童的7倍多。我們稱那些觀察到的暴力行為叫做因變量 (dependent variable)。這樣的實驗表明,電視節目可以成為導致兒童暴力行為的原因之一。

至此我們可以發現,實驗研究的邏輯是十分簡單明瞭的:通過建構並控制一個模擬的現實世界,我們可以先變化一個因素,再變化另一個因素,以期發現這些因素或單獨作用,或聯合作用,會對人們產生怎樣的影響。

任何的社會心理學實驗都有兩個必不可少的組成部分。以上我們僅僅考慮了其中一部分——控制 。即我們在操縱一個或兩個自變量的同時也應該儘量使其他因素保持不變。而第二部分則是隨機分配 。

隨機分配:重要的平衡儀

讓我們先來回憶一下,在相關研究的層面上,我們並不想假定肥胖(由於歧視的作用)導致了較低的社會地位,或觀看暴力場景導致了攻擊行為的發生(更多例子見表1-1)。一個調查研究者可能先去測量某些因素,然後運用統計方法剔除一些可能的相關因素,再回過頭來看最初的相關是否仍然存在。但是,沒有人能控制所有可以區分是否是肥胖人群,是否是暴力場景觀看者的因素。或許,那些暴力場景觀看者在教育水平、文化、智力水平,甚至在數十個研究者沒有考慮到的因素上都會存在差異。

表1-1 區分相關研究與實驗研究

而隨機分配 (random assignment)似乎在須臾之間便消除了這些額外因素的干擾。通過隨機分配,每個人觀看暴力場景的機會是相等的。這樣一來,這兩組人群應該在其他任何可能的變量上——家庭地位、智力水平、教育程度以及初始暴力狀態等方面,具有相同的平均水平。舉例來說,那些智力水平很高的人,在兩個組中出現的機會應該是相等的。由於隨機分配創建了兩個同質組,之後在兩組間出現的暴力行為的差異就可以歸結到惟一區分兩組的那個因素上——即實驗者是否觀看了暴力場景(圖1-7)。也正是由於將明尼蘇達學生隨機分配到兩個電話實驗組,那些女性的行為才可能受男性對於她們是否肥胖的認知信念的影響。

圖1-7 隨機分配

將實驗者隨機分配到接受實驗處理的實驗條件下,或是不接受實驗處理的控制條件下。這就使研究者相信:之後兩組之間的差別在某種程度上是由於實驗處理所致。

實驗研究的倫理道德問題

有關電視節目的實驗可以說明這樣一個問題,即為什麼有些實驗在倫理道德問題上備受關注。社會心理學家不會讓一組兒童長期觀看暴力電視節目。他們只是在短時間內改變人們的社會經歷,然後記錄下這種改變的影響。有些時候,實驗處理是無害的,甚至是相當愉悅的,參加這類實驗的人們都表示同意。但有些時候,研究者卻不得不承認他們正處於無害與冒險之間的灰色地帶中。

當社會心理學家設計那些引發個體強烈的思想與感情的實驗時,他們就常常冒險遊歷在道德灰色地帶中。實驗並不一定要符合阿倫森等人(Aronson & others,1985)所稱的現世實在論 (mundane realism)。即,實驗行為(舉例來說,將實施電擊作為研究暴力行為實驗的一部分)並非要與真實生活中的行為一模一樣。對於許多研究者來說,這種標準的確很生活化,但並不那麼重要。但是實驗研究應該 符合實驗現實主義 (experimental realism)即,它應該包括參與實驗的人群,並真的讓他們投入其中。研究者並不希望實驗者們有意識地去表演,或是應付了事;實驗需要真實心理過程的參與。舉例來說,迫使實驗者選擇給予他人重度還是中度電擊的確是衡量暴力行為的一個現實標準。它確實引發了真實的暴力行為。

為了符合實驗現實主義,有時候就要求研究者編個可信的故事暫時“矇騙”一下實驗者。如果事實上在隔壁房間的人並沒有受到電擊,研究者也並不希望實驗者知道這一點,否則就會將建立起來的實驗現實毀於一旦。基於這個考慮,大約有三分之一的社會心理學研究(儘管這個數字呈下降趨勢)在其實驗中為了研究的真實性而使用了欺騙 (deception)的手段。

研究者們同樣也會將他們的預期實驗結果保密,以防實驗者們出於想成為“好被試”的熱誠,而表現出研究者希望他們表現的行為;或是出於逆反心理,表現出與預期相反的行為。烏克蘭的安納託利·科蘭登(Anatoly Koladny)教授曾談到,在1990年的蘇聯,只有15%的烏克蘭人承認他們有宗教信仰,但在蘇聯解體後的1997年,70%的人承認他們有宗教信仰,而這也沒什麼好驚訝的(Nielsen,1998)。研究者的措辭、語調、手勢也可能以微妙的方式讓實驗者做出令人期望的反應。為了將這種需要特徵 (demand characteristic)——那些看似“引發”特定行為的線索的影響降低到最小,研究者通常將他們的指導語標準化,或甚至使用計算機來呈現指導語。

在設計那些將會牽涉到倫理道德問題的實驗時,研究者常常像是在走鋼絲。意識到你正在傷害某些人,或是被置於強大的社會壓力下來觀察這是否會改變你的意見或行為,這都可能會引起暫時的不快。這類實驗又將那個老生常談的問題提了出來:這一切值得嗎?社會心理學家的欺騙比起真實生活,甚至電視真人秀節目來要短暫與溫和得多。即便如此,那些從實驗中獲得的領悟是否就能成為研究者的欺騙,甚至有時候對人們所造成困擾的託辭呢?

大學道德委員會現在正在對社會心理學研究進行評估,以期能保證研究不違背道德原則。美國心理學協會(2002)、加拿大心理學會(2000)以及英國心理學協會(2000)頒佈的道德原則嚴格要求研究者們做到如下幾點:

儘可能告知實驗者有關實驗的情況,這些情況要足以符合實驗者知會同意 (informed consent)的標準。

真誠。只有當必要,且實驗目的的確非常重要時,才允許使用欺騙手段,而並非出於“那些會挫傷實驗者積極性”的考慮來使用欺騙手段 。

保護實驗者不受傷害,保護實驗者不受嚴重不適的影響 。

對實驗者的個人信息保密 。

向實驗者做出 事後解說 (debrief)。在實驗之後告知實驗者有關實驗的一切情況,包括所使用的欺騙手段。但如果反饋可能會給實驗者帶來痛苦或困擾,例如他們意識到自己曾表現得很愚蠢或是很殘忍時,可視為該原則的惟一例外。

研究者必須足夠見多識廣且 充分考慮到這一點:實驗者離開時的心情至少與來之前同樣的愉快。若實驗者由於對心理學研究性質有所知曉而有所獲益的話,那就更好了。當實驗者得到尊重時,他們中很少有人會因自己被欺騙而耿耿於懷(Epley & Huff,1998;Kimmel,1998)。事實上,就像那些為社會心理學辯護的人所講,那些發下考試卷又將成績反饋給學生的教授們,他們所引發的焦慮與痛苦比研究者在實驗中的行為要嚴重得多。

從實驗室推廣到生活

就像研究兒童、電視節目與暴力行為的實驗研究所揭示的那樣,社會心理學將日常生活的經歷與實驗室的分析融合到了一起。在整本書中,我們也同樣這麼做,我們所用的絕大多數數據都來自於實驗室研究,而絕大多數的例證則來自日常生活。社會心理學的確可以展現出實驗室研究與現實生活之間互有助益的相互影響作用。來自生活的靈感常會激發實驗室研究,而研究又加深了我們對自己的經歷、體驗的理解。

這種相互影響作用在那個兒童電視的實驗中已經有所體現。人們在日常生活中的經歷為實驗研究指出了方向。那些電視節目與政府政策的制定者們,那些有能力進行變革的人們,現在已經意識到了電視節目的影響力。無論是在實驗室,還是在現實生活中,有關電視影響力的研究都得到了頗為一致的結論;在其他一些領域,諸如有關助人行為、領導風格、抑鬱以及自我效能感的研究也得出了同樣的結論。實驗室中發現的效應是現實生活的重現。克雷格·安德森及其同事(Craig Anderson & others,1999)寫道:“總體上來說,心理學實驗得到的是有關心理過程的真實反應,絕非皮毛或零碎。”

然而,在從實驗室推論到現實生活時,我們仍需抱著謹慎的態度。儘管實驗室研究揭示了人類存在的基本動態結構,但它仍然是一個簡化了的、控制條件下的真實。它可以告訴我們當其他的一切條件都保持不變時,變量X會產生怎樣的效應;而在現實生活中,這個前提是不存在的。除此之外,正如你將會看到的那樣,許多被試都是大學生。儘管這可能會使你倍感親切,但大學生群體遠非是整個人類群體的一個隨機樣本。如果我們的被試是不同年齡,不同教育水平,不同文化背景的人群,還會得出同樣的結果嗎?這一直是個懸而未決的問題。

儘管如此,我們還是能夠把人類思維與行動的內容 (例如態度),及其思維與行動的過程 (例如,態度與行為如何互相影響)區別開來。在不同的文化下,思維與行動的內容比過程還要多樣。不同文化背景的人群可能持有不同的見解,但這些見解的構成卻很相似。比如:

波多黎各的大學生所報告的孤獨感比美國本土大學生所報告的更強烈。然而,在兩種不同的文化中,孤獨感的成分卻十分類似——羞怯,生活缺乏固定目標,低自尊 (Jones & Others,1985)。

戴維·羅及其同事報告 (Rowe & others,1994),不同民族的學生在學業成績與青少年犯罪的情況上有所差異,但這種差異“只是流於表面而已”。在一個民族群體中,家庭結構、同伴壓力以及父母教育程度在某種程度上可以預測其學業成績或犯罪情況;在其他民族群體中,這些因素也具有類似的預測能力。

我們的行為可能千差萬別,但卻受同樣的社會因素的影響。

小結

社會心理學家將他們的想法與發現構建成理論。好的理論將會在一長串事實中提煉出許多簡短的預測原則。我們可以利用這些預測原則對理論加以證實,或加以修改,以產生新的研究,並將其應用於實踐。

大多數社會心理學家的研究主要是相關研究和實驗研究這兩類。有時候相關研究會進行系統調查,以探尋不同變量之間的關係,例如教育水平與收入水平之間的關係。得知兩個事物之間有自然關係這一信息頗有價值,但這一信息並不能指明兩者之間的因果關係。

社會心理學家會儘可能運用實驗研究的方法來探尋因果關係。通過構建一種可控的模擬現實,研究者可以先變化一個因素,再變化另一個,以期發現這兩個因素究竟是單獨起作用,還是共同起作用,以及它們是如何對行為產生影響的。我們將被試隨機分配到不同的實驗條件下,即被試既可能被分配到實驗處理組的條件下,也可能被分配到實驗控制組(不接受實驗處理)的條件下。然後我們就可以把這兩個條件下產生的任何差異歸因於自變量的變化(圖1-8)。

圖1-8 兩種從事研究的方法:相關研究和實驗研究

在設計實驗時,社會心理學家有時候會設計那些引發被試情感的場景。在設計並進行這樣的實驗時,研究者必須遵守職業道德準則,例如得到被試的准許,保護他們不受傷害,以及在實驗後向他們解釋任何先前的暫時欺騙行為。實驗室的研究使得社會心理學家能夠對來自生活經歷的點滴靈感進行驗證,然後再將這些原則與研究發現重新應用於真實的生活情境中。

個人後記:我為什麼要寫這本書

我很高興能給大家寫下這些文字,同時也希望你能樂於接受社會心理學強有力且“千錘百煉”的原則。我相信,它們具有擴充你的頭腦,豐富你的生活的魔力。如果閱讀完整本書之後,你的批判思維能力得以提高;你對我們如何看待彼此,又如何互相影響——對為何我們有些時候互相欣賞,互相愛戀,互相幫助,而有時候則互相討厭,互相憎惡,互相傷害有了更深刻的理解的話;那麼我就是個心滿意足的作者,而你,我相信也會是個頗有收穫的讀者。[在每一章節的末尾,我都會以社會心理學對人類的重要性做一個簡短的個人反思。之後,誠懇希望你提出自己的寶貴意見 。]

我希望我的文字所傳達的是加以限制的熾熱情感,因為我知道許多讀者正處在確定人生目標、身份、價值觀與態度的路程之中。小說家錢姆·波托克回憶了母親力勸他放棄寫作的情景:“做個神經外科醫生,你不但可以拯救許多人的生命,而且可以賺更多的錢。”波托克的回答是:“媽媽,我不想拯救別人的生命,我想做的是告訴他們應該怎樣活著”(Peterson,1992,p.47)。

我們這些教授、編寫心理學著作的人都被這樣一種情感所推動:那就是不僅傳播心理學,並且希望能幫助學生擁有更好的生活——更睿智,更有價值,更激情充溢地生活。從這個角度來說,我們就像其他領域中的教師與作者一樣。神學家羅伯特·麥卡菲·布朗曾問道:“我們為何要寫作?”“我承認,除了我們可以獲得的獎賞之外……我們寫作是因為我們希望改變什麼 。我們寫作因為我們有這樣的信念,我們能夠改變些什麼。這種‘改變’可以是一次對美的全新感知,可以是一次對自我的全新洞察,可以是一次對喜悅的全新體驗,也可以是一種投身變革的決定”(Marty,1988)。的確,我寫作是希望我能夠用批判的思維制約直覺,用判斷力提純情感,用理解替代幻想。

你的觀點是什麼

花一分鐘想想社會心理學將會以怎樣的方式與你的生活產生聯繫。是否有那樣的情景,你一直想令自己的社會直覺變得更加敏銳?你想贏得朋友也想影響他人?你想將仇恨消解成富有同情心的互相理解?

聯繫社會

當你閱讀本書時,你還會發現許多有趣的聯繫:將研究者的工作和其他社會心理學主題聯繫起來,將不同章節中提到的相同概念串聯起來。

同樣你還會注意到,許多在早些章節中介紹的概念與日常生活之間的緊密聯繫。社會心理學中的某些概念同樣也可以應用到臨床心理學、法庭和對環境的保護中。這些應用將貫穿整本書,特別體現在第四編:社會心理學的應用。

所以,請你留心這些聯繫:聯結起研究者的工作,聯結起社會心理學的其他主題,聯結起日常生活中的應用。

第一編

社會思維

這本書揭示了社會心理學的一些概念:對於我們是如何彼此理解(第一編)、影響(第二編)和聯繫(第三編)的科學的研究。第四編包括社會心理學的理論和研究是如何應用於現實生活的。

第一編考察了關於我們是如何理解彼此的科學研究(也被稱為社會認知)。每一章都會直面一些最重要的問題:我們的社會態度、理解和信念是否合理?我們給予自己和他人的壓力總是正確的嗎?我們的社會思維是如何形成的?人們為什麼會出現偏見和錯誤,而我們如何讓它更接近事實?

第2章探討了我們對自身的感覺與我們所處的社會之間的互動關係。我們所處的社會環境是如何塑造我們的自我定義的?我們的自我利益是如何影響社會判斷、又是如何促進我們的社會行為的?

第3章關注的是我們形成對所處社會的信念的方式,這是令人驚異的、有時又是相當有趣的。這一章還會提醒我們注意一些社會思維的缺陷,並且告訴我們如何避免這些缺陷而更加理智地思考。

第4章探討了我們的思維與行動、我們的態度與行為之間的關係:我們的態度決定我們的行為嗎?還是我們的行為決定我們的態度?或者兩者都有?

第2章 社會中的自我

自我概念:我是誰

我們世界的中心:我們的自我感覺

社會自我的發展

自我與文化

自我認識

知覺到的自我控制

自我效能

控制點

習得性無助與自我決定

自尊

自尊動機

自尊的陰暗面

自我服務偏見

對積極和消極事件的解釋

每個人都高於平均水平,這可能嗎

盲目樂觀

虛假普遍性和虛假獨特性

對自我服務偏見的解釋

自我效能和自我服務偏見的反思

自我展示

虛偽的謙遜

自我妨礙

印象管理

個人後記:傲慢的危險與積極思維的力量——一對相反的事實

“有三樣東西是極端堅硬的,鋼鐵、鑽石以及認識自己。”(“There are three things extremely hard,Steel,A Diamond,and to know one's self .”注:hard 又能譯作困難)

——本傑明·富蘭克林

如 果你視力不好,你就得想辦法解決。你可能會戴眼鏡或隱形眼鏡。但如果你聽力不好,你有四分之三的可能會不去理睬這個問題,即不會戴助聽器。作為一個聽力很差的人,我常常思考這種差異。為什麼那些聽力差的人,除非迫不得已,否則就不會要求配戴“耳朵的眼鏡”——助聽器呢?

對於美國人來說,部分原因在於助聽器比較貴。但是在英國和澳大利亞,那裡的國家健康系統提供免費的助聽器,很多可以通過助聽器獲得益處的人也不去佩戴它。出於對自我形象的關注——人類把無數錢財花費在染髮、牙齒漂白和整容上——我們不想讓任何人認為自己的聽力有問題或者自己變老了。

但是其他人是否真的關心我的耳朵上有什麼小儀器呢?還是他們一心想著自己以致沒有注意到那小東西?對話時,我的聽力很差(不戴助聽器)會不會比戴助聽器更引人注意呢?

很顯然,在我們的心中,自己比其他任何事更關鍵。通過自我專注的觀察,我們可能會高估自己的突出程度。這種焦點效應 (spotlight effect)意味著人類往往會把自己看做一切的中心,並且直覺地高估別人對我們的注意度。

吉洛維奇等人(Gilovich & others,2000)演示了這種焦點效應。他們讓康奈爾大學的學生被試穿上Barry Manilow的T恤,然後進入一個還有其他學生的房間,穿T恤的學生猜測大約一半的同學會注意到他的T恤,而實際上注意到的人只有23%。

在我們另類的服裝、糟糕的髮型和助聽器上出現的現象同樣也會發生在我們的情緒上:焦慮、憤怒、厭惡、謊言和吸引力(Gilovitch & others,1998)。實際注意到我們的人要比我們認為的少。我們總能敏銳地覺察到自己的情緒,於是就常常出現透明度錯覺 (illusion of transparency)。我們假設,如果我們意識到自己很快樂,我們的面容就會清楚地表現出這種快樂並且使別人注意到。事實上,我們可能比自己意識到的還要模糊不清。

我們同樣會高估自己的社交失誤和公眾心理疏忽(public mental slips)的明顯度。如果我們觸按了圖書館的警鈴,或者自己是宴會上惟一一個沒有為主人準備禮物的客人,我們可能非常苦惱(“大家都以為我是一個怪人”)。但是研究發現我們所受的折磨,別人不太可能會注意到,還可能很快就會忘記(Savitsky,2001)。其實別人並沒有像我們自己那樣注意我們。

這種焦點效應和與之相關的透明度錯覺只是我們的自我感覺和我們的社會之間相互影響的兩個例子,因為他們發生在我們頭腦和我們周圍的世界之間。下面還有更多的例子:

社會環境對自我覺知的影響 。作為不同文化、種族、性別群體中的個體,我們可能會注意到自己和其他人的不同,以及他人對這些差異的反應。當我寫下這些文字時,我的一個歐洲裔的美國朋友剛剛從尼泊爾回來,他告訴我當他在一個鄉下的村莊生活時,如何強烈地意識到自己是白人這一事實;一個小時後,一個非洲裔的美國朋友告訴我,當她在非洲的時候如何強烈地意識到自己是美國人。

帶有自利色彩的社會判斷 。人並不是完全客觀的,並不能總是對事件做出冷靜的判斷。當親密關係,比如婚姻關係中出現問題時,個體通常會把責任更多地推到配偶身上。離婚的人很少責備他們自己。可是當工作、家庭甚至遊戲中的情況好轉時,個體卻往往會認為自己起了更重要的作用。為了獲取獎金,科學家很少低估他們自己的貢獻。1923年,班廷和麥克勞德(Frederick Banting & John Macleod)因發現胰島素而獲得諾貝爾獎後,班廷聲稱,作為實驗室領導者的麥克勞德更多的時候是他們的研究障礙而不是助手。麥克勞德則在有關該發現的演講中刪除了班廷的名字(Ross,1981)。

自我關注激發的社會行為 。人類的行為往往帶有一定的策略。為了給人留下良好的印象,人們經常為自己的外表感到頭痛。(就算服裝和小缺點並不像我們想像的那樣會得到那麼多關注,一個人總體的吸引力還是會受到一些影響的,正如我們看到的那樣。)就像一位理智的政治家一樣,我們同樣關注其他人的行為和期望,並隨之調整自己的行為。對自我形象的關注促使我們做出很多行為。

社會關係有助於我們界定自我 。安德森和陳(Andersen & Chen,2002)指出,在多變的關係中,我們的自我也不斷變化。可能和母親在一起時我們是一個樣子,與朋友在一起時則是另外一個樣子,而和老師在一起時又是另一個不同的樣子。我們如何看待我們自己,與此刻我們在關係中的角色緊密相連。

正如上述例子所表明的,我們和他人之間的交往是雙向的。我們對自己的想法和感情會影響我們對事件的解釋和回憶,也會影響對其他人的反應。而他人也有利於我們進行自我塑造。

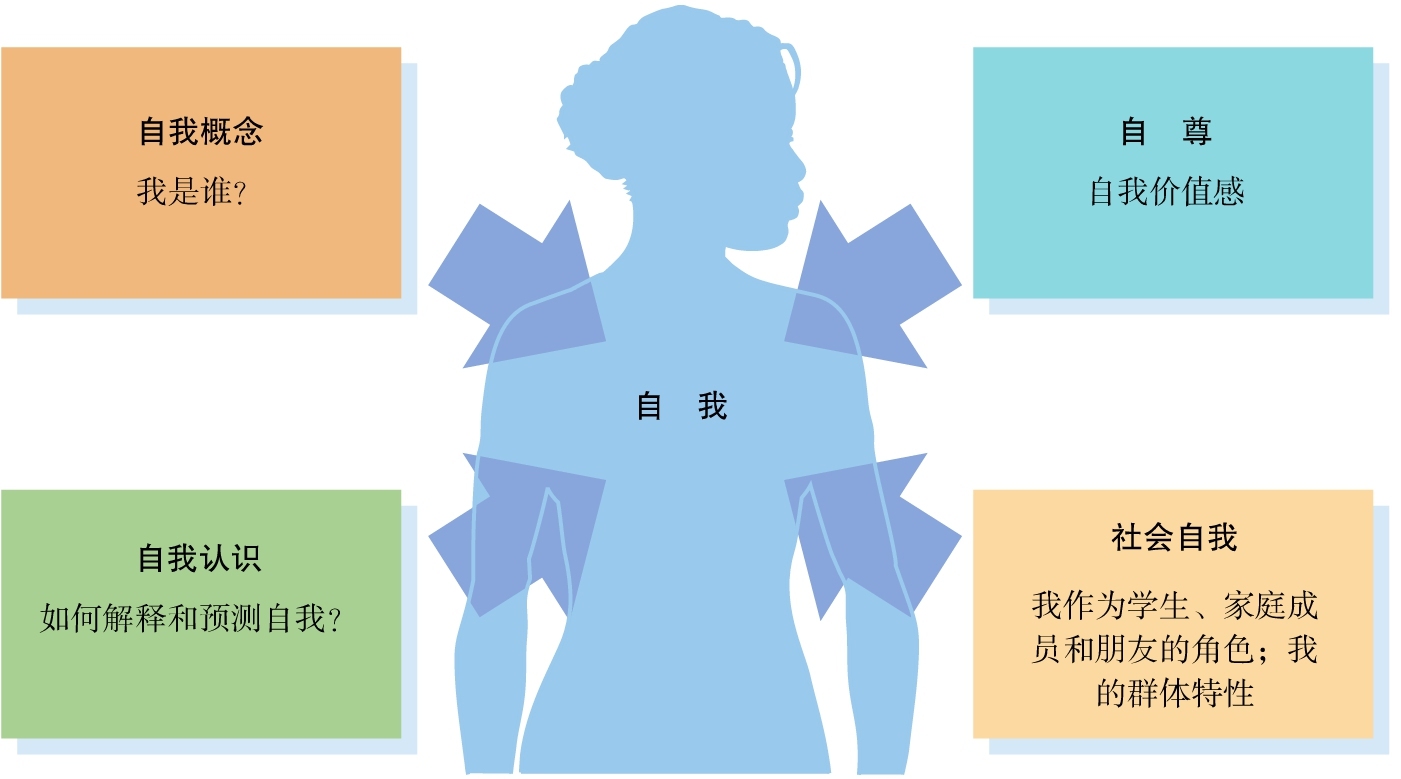

正是由於以上這些理由,所以現在的心理學研究中,自我成了最熱門的一個主題。在2002年的《心理學摘要》中,有10343本書和文章的摘要中出現了“自我”這個詞——這是1970年的7倍。人們的自我感覺組織著他們的思想、感情和行動。自我感覺使我們能夠回憶過去,評估現在,計劃未來——並因此做出適應性的行為。毫無疑問,正如利裡和巴特莫爾(Leary & Buttermore,2003)提出的那樣,人類的自我覺知比黑猩猩或(根據藝術、身體裝飾和語言判斷的)早期穴居人(尼安德特人)更敏銳。因此我們以自我概念(人們如何認識自己)和行動中的自我(自我感覺如何影響人們的態度和行動)為起點,開始社會心理學之旅。

自我概念:我是誰

無論我們這80年的生命中對世界做了些什麼,無論我們如何推斷和解釋,無論我們怎樣構想和創造,無論我們遇到和接納過哪些人,這都由我們自己來選擇。我們怎樣才能精確地認識自己?是什麼決定了我們的自我概念?

作為一個獨特而複雜的人,你有多種方式來完成“我是_____”的句子填空。(你可能會給出什麼樣的五種答案呢?)把這些答案綜合起來,就是你對自己的自我概念 (self-concept)的定義。

我們世界的核心:我們的自我感覺

自我概念的基礎、你對界定自我的特殊信念,是你的自我圖式 (self-schemas)(Markus & Wurf,1987)。圖式是我們組織自己所處世界的心理模板。我們的自我圖式——對自己的認識,身強力壯的、超重的、聰明的還是其他方面——有力地影響著我們對社會信息的加工。這會影響我們如何感知、回憶和評價他人和自己。如果體育運動是你自我概念的核心部分(假如成為一名運動員是你自我圖式的一部分),你會特別注意別人的身體和技巧。你可能會很快地回憶出與運動有關的經驗,而且你會特別記住與你自我圖式一致的信息(Kihlstrom & Cantor,1984)。自我圖式構成了我們的自我概念,它可以幫我們分類和提取經驗。

自我參照

讓我們思考一下,自我在多大程度上會影響記憶?有這樣一種現象,叫做自我參照效應 (self-reference effect):當信息與我們的自我概念有關時,我們會對它進行快速的加工和很好的回憶 (Higgins & Bargh,1987;Kuipern & Rogers,1979;Symons & Johnson,1997)。如果提問某一個特定的詞,比如“外向”,是否可以用來形容自己或者他人,那麼在稍後的測試中,那些回答可以用這個詞來形容自己的人能更好地回憶出這個詞。如果把我們自己和某個故事中的人物做比較的話,我們能更好地回憶出那個人物。在和某一個人談話的兩天後,我們對其說的與我們有關的話的回憶是最準確的(Kahan & Johnson,1992)。因此,記憶的構成離不開我們的主要興趣:自我。我們可以更好地回憶與自我有關的事情。

自我參照效應可以闡明生活中的一個基本事實:我們對自我的感覺處於我們世界的核心位置。由於我們傾向於把自己看成世界的核心,因此我們會高估別人對我們行為的指向程度。我們經常把自己看做是某件事情的主要負責人,而實際上我們只是在其中扮演很小的一個角色(Fenigstein,1984)。當評判其他人的表現和行為時,我們經常本能地將其與我們自己的行為相比較(Dunning & Hayes,1996)。當我們和別人聊天時,如果無意中聽到屋裡其他人提起我們的名字,那我們的聽覺雷達會立刻轉移我們的注意力。

可能的自我

自我概念不僅包括我們是什麼樣子的自我圖式,還包括我們可能會成為什麼樣子——我們的可能的自我 (possible selves)。馬庫斯及其同事(Inglehart & others,1989;Markus & Nurius,1986)注意到,我們的可能的自我包括我們夢想中自己的樣子——富有、苗條、充滿激情地愛與被愛的自我。同樣也包括我們害怕成為的樣子——失業的、沒有人愛的、學業上失敗的自我。這種可能的自我會用我們所渴望的生活遠景的特殊目標來激勵我們。

社會自我的發展

自我概念已經成為社會心理學的主要焦點,因為它有利於組織我們的思想並指導我們的社會行為(圖2-1)。但是什麼會決定我們的自我概念呢?雙生子研究指出了基因對人格和自我概念的影響,但是社會經驗也扮演了很重要的角色。這些影響包括:

我們扮演的角色

我們形成的社會同一性

我們和別人的比較

我們的成功與失敗

其他人如何評價我們

周圍的文化

圖2-1 自我

我們扮演的角色

當我們扮演某一個新角色(大學生、父母、售貨員)時,我們可能就已經開始了自我覺察。無論如何,像發生在生活大舞臺上的事情一樣,該角色逐漸被我們的自我感覺所接受。舉例來說,當我們扮演角色時,我們可能會找一些證據來證實我們並沒有想太多。在這種情況下,我們會努力地證明自己的行為。此外,觀察到的自我可能是自我暴露的;我們現在的自我感覺可能也會支持我們的觀點。就這樣角色扮演變成了事實(參看第4章)。

社會同一性

你的自我概念(對自己是誰的認識)不僅包括你的個人身份(你對自己個人屬性的認識),也包括你的社會身份。對於你是誰的社會定義——你的民族、信仰、性別、學術專業等等——也暗含著你不是誰的定義。這個範疇包括“我們”而排斥“他們”。

當我們是一個大團體中的某個小團體的一部分時,我們經常會意識到自己的社會身份;當我們的社會團體佔多數時,可能我們就不太考慮它。作為一個男性團體中單獨一名女性,或一個歐洲群體中的加拿大人,我們都會意識到自己的獨特性。作為白人學校中的黑人學生,或黑人學校中的白人學生,個體都會敏感地意識到自己的種族身份並因此而做出反應。在加拿大,大多數人把自己看做是“加拿大人”——除非是在魁北克,那裡少數法國血統的人更多地感覺自己是“魁北克省人”(Kalin & Berry,1995)。

在英國,英格蘭人比蘇格蘭人多十倍,蘇格蘭人對自己身份的定義與英格蘭人不同。“蘇格蘭人,在某些程度上,不喜歡甚至憎惡英格蘭人”(Meech & Kilborn,1992)。英格蘭人作為多數,很少會意識到自己不是蘇格蘭人這個問題。在我最近入住的一家蘇格蘭賓館的客房登記簿上,所有的英格蘭房客在國籍一欄填寫了“英國”,而所有的蘇格蘭人(他們同樣是英國人)則在國籍一欄填成了“蘇格蘭”。此外,在大學中,英國學生更多地把自己看做是英國人,而很少把自己看做是歐洲人(Cinnirella,1997)。(更多請看第9章和第13章的種族認同)

社會比較

我們如何判斷自己是否富有、聰明或矮小?一種方式是通過社會比較 (social comparisons)(Festinger,1954)。我們周圍的其他人會幫我們樹立富有或貧窮、聰明或愚蠢、高大或矮小的標準:我們把自己和他人進行比較,並思考自己為何不同。社會比較可以解釋為什麼學生進入一所優秀生很少的學校後,會有更高的學業自我概念(Marsh & others,2000)。當結束了名列前矛的中學學習後,很多在學業上非常自信的學生髮現,他們的學業自尊在進入了大型綜合性大學後受到了挑戰,因為大學的很多學生在畢業時都是當時班裡的尖子生。這就尤如放在小池塘裡的魚看起來會大一些。

我們生活的大部分是圍繞社會比較而進行的。當別人不漂亮時我們就覺得自己英俊,當別人遲鈍時就覺得自己聰明,當別人無情時就覺得自己有同情心。當我們評價某個人的表現時,不可能不把他和自己做比較(Gilbert & others,1995)。因此,我們可能會為別人的失敗而暗自高興,特別是我們嫉妒的人遭受失敗或遇到不幸,而且當我們不太可能遇到這種倒黴事時(Lockwood,2002;Smith & others,1996)。

社會比較同樣會給人帶來煩惱。當人們的財富、地位或業績增長時,他們會提高對自己成就的評價標準。當人們感覺不錯並獲得成功時,通常會向上看,而不是向下看(Gruder,1977;Suls & Tesch,1978;Wheeler & others,1982)。當和競爭對手做比較時,我們常常認為競爭對手佔有優勢,以保護我們動搖的自尊(比如有更好的指導並且練習了更長時間——對大學游泳運動員的一個研究——Shepperd & Taylor,1999)。

成功和失敗

自我概念並不僅僅由我們的角色、社會認同和比較所決定,它也決定於我們的日常生活經驗。嘗試挑戰現實的任務並取得了成功會使我們感到自己很能幹。如果女性憑藉自己的力量擊退了性侵犯,她們會感覺自己並不是那麼容易受到攻擊,不用再那麼擔心焦慮,並且更可能感覺事情在自己的掌控之中(Ozer & Bandura,1990)。學業上成功的學生會對自己的學術能力做出更高的評價,從而激發其更加努力地工作以取得更大的成就(Felson,1984;Marsh & Young,1997)。全力以赴並取得了成功會使人感到更加自信有力。

正如在第1章中提到的那樣,成功增強自尊的原則引發了很多研究,心理學家指出:用積極的信息(“你是重要人物!你與眾不同!”)來提高自尊,會激發個體做出更大的成就。低自尊有時確實會帶來問題。與低自尊的人相比,感覺自己有價值的人更加快樂,較少神經質,較少受潰瘍和失眠困擾,較少藥物和酒精依賴,失敗後具有更強的堅持性(Brockner & Hulton,1978;Brown,1991;Tafarodi & Vu,1997)。反過來也同樣成立,批評者聲稱:問題和失敗會導致低自尊。感覺緊跟現實。當我們征服挑戰或學到技術後,成功會讓我們具有一種充滿希望的、自信的態度。自尊不僅來自於告訴孩子他們有多棒,還要讓他們通過辛苦努力獲得成功。

其他人的評價

公認的成就能增強個體的自我概念,因為我們看到了別人對自己的積極評價。當別人認為我們很好時,我們也會認為自己不錯。如果我們稱讚某個小孩很有才華、刻苦學習或者樂於助人,那麼這個孩子就會把這些觀點融入到其自我概念和行為中去(參看第3章)。如果少數學生因為對自己學業能力的消極印象而感到恐懼,或者女性因為對自己在數學和理科上的較低期望而感到恐懼,那可以表明他們可能對這些領域“不認同”。他們不對這種預斷做出辯駁,而是認同自己的興趣在別處(Steele,1997,參看第9章)。

社會學家查爾斯·庫利(Cooley,1902)用鏡像自我 來描述個體把別人當做鏡子來進行自我感知。庫利認為,我們根據自己出現在他人面前的樣子來感知自我。之後社會學家喬治·米德(Mead,1934)精煉了這個觀點,指出與我們的自我概念有關的並不是別人實際上如何評價我們,而是我們覺得 他們如何評價我們。我們通常感到讚揚別人比批評別人更自在。(我們抑惡揚善。)如果個體因此而高估我們對他的評價,其自我意象會變得有些膨脹(Shrauger & Schoeneman,1979)。

自我膨脹,正如我們所看到的那樣,在西方國家中最常見。Shinobu Kitayama(1996)報告說,日本人到北美后通常會因朋友間的互相恭維而感到驚訝。當他和同事詢問別人最後一次稱讚他人是多少天前時,美國人典型的回答是一天前。在日本,人們很少為自己個人的成就而感到驕傲,而是更多地為別人帶來的失敗感到可恥,因此,日本人對上述問題的回答是四天前。此外,如果告訴北美人他們的任務完成得很好,會比告訴他們做得不好而堅持更久。但是日本人在失敗時卻更能堅持(Heine & others,2001)。

我們祖先的命運決定於別人如何評價他們。當他們受其群體保護時,其生存的機會會變大。當他們意識到群體對自己不滿時,他們會感到羞愧並做出低自尊的行為反應。馬克·利裡(Leary,1998)指出,作為他們的後代,我們有類似的根深蒂固的歸屬需要,當我們面對社會排斥時會感到低自尊的痛苦。他還指出,自尊,是我們對他人如何評價我們的監控並做出相應行為反應的心理學尺度。

自我與文化

你是如何完成27頁中“我是_____”的陳述的?你給出的是你個人特點的信息,例如“我很正直”、“我很高”或是“我很外向”,還是描述你的社會同一性的信息,例如“我是雙魚座的”、“我是快餐愛好者”,或是“我是基督教徒”?

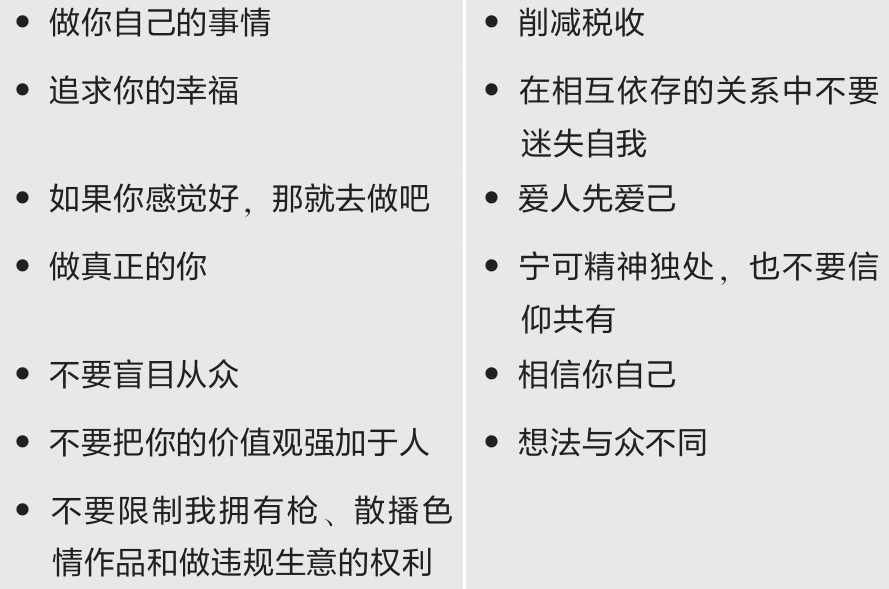

對於某些人而言(特別是那些西方工業文化中的人),個人主義 (individualism)是很盛行的。身份更多是獨立的。青春期是與父母分離的時期,個體開始依靠自己,並且開始定義個人獨立的自我 。即便個體來到一片陌生的土地上,他的特性——作為有特殊能力、特點、價值和夢想的獨特個體——可能會完整地保留下來。西方文化中的心理學假定,定義一個人的可能性自我並相信他具有很強的自我控制能力會使他的生活富足。在20世紀結束之前,個人主義已成為流行文化中的主導聲音(參看表2-1)。

表2-1 現代個人主義的聲音

西方文學,從《伊利亞特》到《哈克貝利·費恩歷險記》,更多地讚美那些依靠自己的人,而較少稱讚那些滿足別人願望的人。電影專門描寫那些反抗制度的英雄。歌聲則宣告:“我行我素”、“我是我自己”,並且推崇“至高無上的愛”——愛自己(Schoeneman,1994)。當人們經歷過富裕、變動、都市化和大眾傳媒後,個人主義就開始迅速發展起來(Freeman,1997;Marshall,1997;Triandis,1994)。

而亞洲、非洲和中南美地區的本土文化則把集體主義 (collectivism)放在更重要的位置上。這種文化孕育了相互依存的自我 (Kitayama & Markus,1995)。這些文化中的人們更多地進行自我批評,卻很少自我肯定(Heine & others,1999)。特性被更多地定義為自我與他人的關係。馬來西亞人、印度人、日本人和傳統的肯尼亞人,舉例來說比如Maasai,比澳大利亞人、美國人和英國人更可能用群體特性來完成“我是_____”的句子(Kanagawa & others,2001;Ma & Schoeneman,1997)。聊天時,人們比較少地說“我”(Kanagawa & Kashima,1998,2003)。當語法或上下文能夠清楚地表明主語時,個體會說“去看電影”而不說“我去看電影”。

集體主義有很長的歷史,例如在中國農村,人與人之間的協調與合作能夠更好地進行糧食生產。社會心理學家理查德·尼斯比特(Richard Nisbert)在《思維地理》(Geography of Thought ,2003)中主張,其結果不只是社會關係與倡導個人主義文化的西方不同,而且思維方式也不盡相同。想一想:哪兩者——一隻熊貓、一隻猴子、一根香蕉——更可能在一起?可能是一隻猴子和一隻熊貓,因為他們都是“動物”類的?亞洲人卻比美國人更可能看到這樣一種關係:猴子吃香蕉。

當呈現一種栩栩如生的水下場景時(圖2-2),日本人自然地回憶出比美國人多60%的背景特徵,他們的講述更多以關係為主(青蛙在植物旁邊)。美國人把注意更多地放到焦點目標上,比如單獨的大魚,而較少注意環境特點(Nisbett,2003)。Shinobu Kitayama等人(2003)也發現日本人更多地是對知覺到的情境做出反應。呈現圖2-3的刺激,要求在一個更小的空盒子裡畫一條相同比例的線,日本人比美國人完成得更準確。要求畫一條長度完全相同的線,美國人可以準確地忽略關係並且畫出同樣的線。尼斯比特從這些研究中總結出東亞人的思維更加整體化——在與其他事物或環境的關係中知覺和思考對象與人。

圖2-2 亞洲和西方的思維

當呈現一種水下場景時,亞洲人常常描述環境和魚類之間的關係。美國人更多地注意單獨的大魚(Nisbett,2003)。

圖2-3 不同文化中的知覺

Shinobu Kitayama及其同事們(2003)給被試呈現上述刺激,然後讓他們在一個更小的或更大的盒子裡再畫一條與範例中同樣長或與盒子等比例的線。美國學生在畫同樣長度的線時更加準確;而日本學生在畫等比例的線時更準確。

無論如何,像個人主義和集體主義這樣分類如此鮮明的文化似乎過於簡單化了,因為任何文化中的個人主義都會在不同的個體之間發生變化(Oyserman & others,2002a,b)。這種變化同樣存在於同一國家的不同區域和政治觀點之間。在美國,夏威夷人和住在最南部的人要比那些西部山區比如俄勒岡州和蒙大拿州的人表現得更為集體主義(Vandello & Cohen,1999)。保守派傾向於成為經濟上的個人主義者(“不要徵稅或管制我”)和道德上的集體主義者(“制定法律來約束不道德行為”)。而自由主義者則傾向於成為經濟上的集體主義者和道德上的個人主義者。

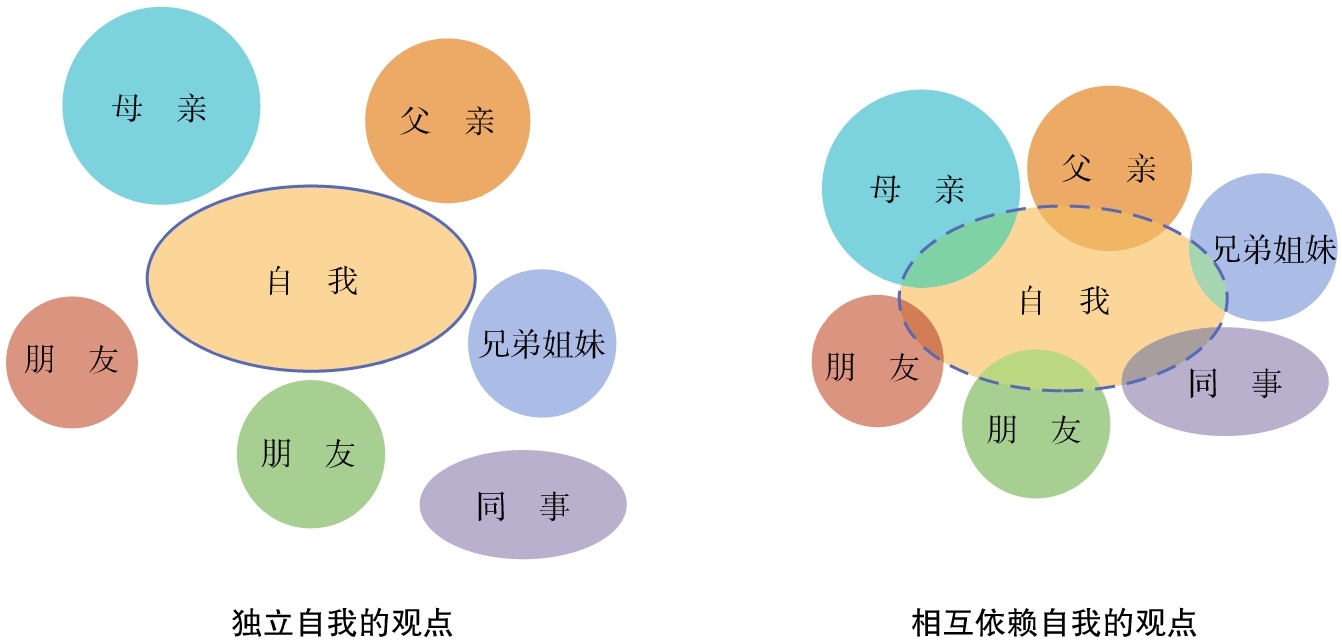

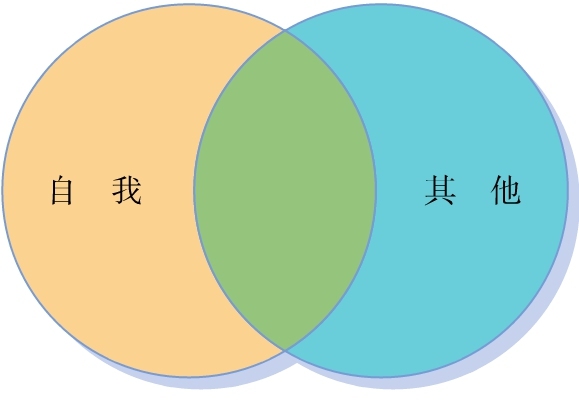

一個具有相互 依賴自我的人會有更強烈的歸屬感。相互依賴型的人在與家人、同事和朋友完全分開後,會失去那些定義自己的社會聯繫。他們不是隻有一個自我,而是有很多個自我:與父母相處時的自我、工作時的自我、與朋友一起時的自我(Cross & others,1992)。如圖2-4和表2-2所示,相互依賴型的自我是鑲嵌於社會關係中的。直接的交談比較少,更多是禮貌性交談(Holtgraves,1997)。其社會生活目標更多地不是增強個體自我而是協調並支持他所在的群體。金和馬庫斯(Kim & Markus,1999)指出:個性化的廣告板——“無咖啡因咖啡、單份的、小量的、高熱量”——在北美的咖啡店裡看起來很正常,但是在漢城就顯得有些怪異了。他們的研究證實,在韓國,人們並不把太多精力放在獨特性上,而是放在傳統文化和分享行為上(Choi & Choi,2002)。韓國的廣告較少強調個人的選擇和自由,其特色是與眾人在一起(Markus,2001)。

圖2-4 獨立的或相互依賴的自我建構

獨立的自我承認自我與他人的關係。但是相互依賴的自我會更深地融入他人(Markus & Kitayama,1991)。

表2-2 自我概念:獨立或相互依賴獨立自主

在集體主義文化中,自尊與“別人怎麼評價我和我的群體”密切相關。自我概念是有彈性的(與特定的情境有關)而不是固定不變的(跨情境的持久性)。在一項研究中,認為在不同活動領域裡仍然保留了自我(內在自我)的加拿大學生為五分之四,而中國與日本的學生則僅為三分之一(Tafarodi & others,2004)。

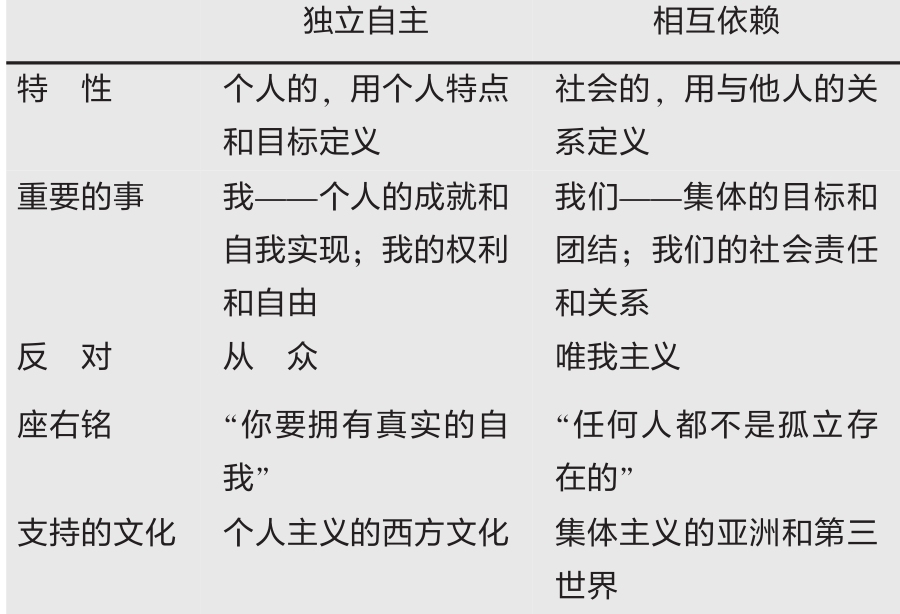

個人主義文化中的人,特別是那些少數學會不必太在意別人的偏見的人,“在他人的評價之外”並且認為他所在的群體沒有那麼重要(Crocker,1994;Kwan & others,1997)。自尊更多的是個人的而不是關係的。對個人特性的威脅會比群體特性的威脅更讓我們感到氣憤和鬱悶(Gaertner & others,1999)。

圖2-5 你會選哪支筆?

當金和馬庫斯(1999)要求美國人從中選擇一支筆時,77%的人選擇顏色不尋常的那支(不管它是橙色的還是綠色的)。對於同樣的選項來說,31%的亞洲人選擇了顏色不同的筆。研究者指出,該結果表明既有偏愛獨特性的文化也有偏愛一致性的文化。

現在請你想像一下,集體主義文化中的日本大學生和個人主義的美國大學生會如何報告他們的積極情緒,比如高興和得意?Kitayama和馬庫斯(2000)報告,對於日本學生來說,高興是伴隨積極的社會交往而來的——親密感、友好和尊敬。而對美國學生而言,這種情緒通常伴隨解脫的情緒——效能感、出眾和驕傲。集體主義文化中的衝突常常發生在群體之間;而個人主義文化則會發生更多個體之間的爭鬥(Triandis,2000)。

在美國進行了10年的教學和研究後,Kitayama(1999)訪問了他的日本母校——京都大學,當他介紹西方的獨立自我的觀點時,研究生們感到“震驚”。“我堅持介紹西方的自我概念的觀點(我的美國學生本能理解的觀點)並最終說服他們真的相信,很多美國人對自我都有這種分離的想法。儘管如此,最後還是有一個學生深深地嘆息道,‘這確實 是真的嗎?’”

當東西方文化不斷交流後——例如,多虧西方對日本大都市的影響以及到西方國家訪問交換的日本學生——他們的自我概念會變得越來越個人主義嗎?伴隨著“相信個體自己的能力”的忠告,伴隨著扮演個人英雄主義的警察不顧 他人阻撓捉住壞人的電影,西方宣揚個人成就對日本人的衝擊會比他們所受前輩的影響大嗎?根據斯蒂文·海因及其合作者(Heine & others,1999)的報告,好像確實是這樣的。日本的交換學生在英國哥倫比亞大學生活了七個月後,個人自尊增強了。在加拿大,那些長期的亞洲移民的個人自尊要高於那些近期的移民(也高於生活在亞洲的人)。

自我認識

希臘哲學家蘇格拉底忠告我們:“認識你自己。”我們當然要嘗試。我們很容易形成對自己的信念,而且可以毫不遲疑地解釋我們的感覺和行為表現的原因。但是我們對自己真正瞭解多少呢?

研究背後的故事

里茲爾·馬庫斯論文化心理學

Shinobu和黑茲爾在好奇心的促使下開始了他們的合作。Shinobu想知道美國式的生活為什麼如此怪異。黑茲爾則認為日本也有一些奇妙的逸事。文化心理學就是使稀奇的事變成熟悉的,而使熟悉的事反倒變成陌生的了。我們分享了文化遭遇帶給我們的驚訝,並且確信當涉及心理機能時,問題就出現了。

在日本對英語很好的學生演講了幾周以後,黑茲爾想知道為什麼這些學生不發表任何言論——沒有問題,沒有評論。她以為學生的興趣點和她不同,否則為什麼沒有迴應呢?意見、爭論和批判思想的跡象會表現在哪兒呢?就算她直接詢問:“最好的麵店在哪兒?”答案依然是不變的沉默,而後幾個學生迴應“要看情況。”日本學生難道沒有偏好、想法、意見和態度嗎?如果沒有這些東西,那麼他們頭腦中有什麼呢?如果一個人不告訴你他在想些什麼,你怎麼去了解他呢?

Shinobu對美國學生不是僅僅聽講座而且有時經常打斷彼此並與教授互相交談的原因感到好奇。為什麼這些評論和問題帶有強烈的情緒情感並且伴有競爭意味?這種爭論可以表明什麼?為什麼智慧看上去似乎與得到他人的讚許有關,甚至是在彼此都非常瞭解的班級裡?

美國主人會給自己的客人各種選擇,這使Shinobu深感驚訝。你要白酒還是啤酒,軟飲料還是果汁,咖啡還是茶?為什麼讓客人承擔這些瑣碎的決定?主人當然應該知道在這種場合什麼是好的飲料,並且應該準備一些適當的好東西。

選擇是一種負擔嗎?黑茲爾想知道這是不是在日本的某種特殊受辱經歷的關鍵所在。一個8人小組在法國餐館用餐,每個人都遵循通用的用餐程序,首先是看菜單。侍者很靠近地站在他們旁邊。黑茲爾說她選擇開胃食品和主菜。接著是日本主人和日本客人之間的緊張談話。當正餐送上來時,她發現並不是她剛才要的那些。桌上每個人的食物都相同。這是非常令人沮喪的。如果你都不能選擇自己的正餐,那你怎麼會覺得這是一種享受呢?如果每個人的食物都相同,那菜單還有什麼用呢?

在日本,一致性是他們想要的感覺麼?當黑茲爾走在京都的寺廟廣場上時,看到了小徑岔口處的一個標誌,上面寫著:“尋常小路。”誰會想走普通的小路啊?特殊的、較少人走的路在哪兒呢?選擇不尋常的路可能是美國人顯而易見的路線,但是在這個例子中它通向寺廟廣場。這種尋常小路不是無趣或沒有挑戰的路,而是意味著它是最適合的好路線。

這些交流促進了我們的實驗研究,並且提醒我們生活中總有比我們所知道的更好的路。到目前為止,大多數心理學實驗是心理學家在歐洲和美國的中產階級中進行的。在其他的社會文化環境中,有關如何做人和如何有意義地生活可能會有不同的思想和行為,這些差異會對心理學功能產生影響。這也是我們對合作研究和文化心理學一直保有興趣的燃料。

劉易斯(C. S. Lewis,1952,pp. 18-19)指出,“在整個宇宙中有一件事,而且只有一件,那就是我們知道的比我們能從外部觀察學到的還要多,”“這就是‘我們自己’。我們,可以這麼說,有內在信息;我們知道內情。”當然,有時候我們認為 自己知道,但是我們的內在信息是錯的。這就是一些看似吸引人的研究所無法避免的結論。

解釋我們的行為

你為什麼會選擇那所學校?你為什麼要攻擊室友?你為什麼會愛上他(她)?有時候我們知道原因,而有時候我們不知道這是為什麼。當問到我們為什麼會有這樣的感覺和表現時,我們會做出看似合理的回答。然而,當原因有點微妙時,我們的自我解釋常常是錯誤的。我們會忽視影響別人的一些因素,但對自己就另當別論了。研究發現,人們錯誤地把雨天憂鬱症歸因為生活的空虛,把過吊橋時的興奮歸因為受過路人的吸引(Schwarz & Clore,1983;Dutton & Aron,1974),而且人們都矢口否認媒體對自己的影響,但是卻承認媒體會對其他人 產生影響。

尼塞特和沙克特(Nisett & Schachter,1966)用實驗證明了人們是怎樣誤解自己心理的。他們對哥倫比亞大學的學生實施一系列逐漸增強的電擊。給其中一些被試預先吃一片假藥,並告訴他們一會兒可能會導致心悸、呼吸不規律和神經質的發抖——而這恰恰是通常伴隨電擊的症狀。尼斯比特和沙克特預期人們會將電擊的症狀歸因為藥效作用,這樣他們就會比沒有吃藥的人更能忍受電擊。確實,這種效果非常明顯——吃過藥的人所忍受的電擊強度是沒吃藥的人的四倍。事後告訴吃藥的人他們忍受了比平均值高的電擊並詢問其原因,其答案都沒有提到藥。當被告知可能是之前服用的藥在起作用時,他們仍然否認藥的影響。他們大都說那藥可能影響一些人,但決不會是他們。典型的回答是,“我甚至沒有想到那片藥。”

還有一些研究也發人深思:要求人們在兩三個月的時間內每天記錄自己的心情(Stone & others,1985;Weiss & Brown,1976;Wilson & others,1982)。他們同樣報告了一些可能影響自己心情的因素:星期幾,天氣,睡眠時間等等。研究最後要求人們判斷每個因素在多大程度上影響了自己的心情。引人注目的是(他們的注意事實上受其日常心情的影響),他們對因素重要程度的知覺和其心情之間並沒有什麼關係。這些發現給人們提出了這樣一個令人不安的問題:我們對讓自己高興或不高興的事情真正有多少洞察力?

而且我們對自己意願的自由度又有多少洞察力?如丹尼爾·韋格納(Dniel Wegnen)在《有意識的意願的幻覺》(The Illusion of Couscious Will ,2002)中所說,當人們與行動有關的思想先於其行為時,人們會感覺他們是按意願做出這種行動的。否則,那行為似乎就很難解釋了。在韋格納的一項實驗中,兩個人共同操作一個電腦鼠標在一覆蓋著小圖片的“I型偵探(I-spy)”木板上滑行。當鼠標滑行時,被試會通過耳機聽到物體的名稱,然後可以停在任何想要的圖片上。甚至當其中一個人(主試的同夥)在某些任務中強迫鼠標停在某張特殊圖片上時,那些真正的被試通常認為鼠標停在該圖片上是他們自己 的意願。在類似這種情況下,大腦會產生個人功效的直覺。其他時間,比如當探尋水源或當一個人的胳膊在催眠暗示下舉起時,人們會誤以為這種外部意願是(或不是)其行動的原因。人們有時會犯錯。

預測我們的行為

人們在預測他人行為時同樣會犯錯。如果詢問他們是否會服從命令對別人實施強烈的電擊,或是他人在場時會不會對受害者提供幫助表現出遲疑,個體毫不猶豫會否認他們容易受其影響。但是通過實驗我們可以看到,事實上多數人還是容易受其影響的。而且,結合悉尼·施勞格(Shrauger,1983)的發現,他讓大學生預測其在接下來的兩個月內經歷各種不同事件的可能性(談一場浪漫的戀愛,生病,等等):他們的自我預測並不比根據日常經歷做出的預測更準確。

人們在預測他們的關係命運時同樣也會經常犯錯。約會中的一對情侶往往過於樂觀地預言他們的關係會天長地久。他們往往只看到積極的方面,感覺他們肯定會是永遠的戀人。而其朋友和家人常常比他們有更好的瞭解,麥克唐納和羅斯(MacDonald & Ross,1997)通過對滑鐵盧大學學生的研究做出了以上報告。他們的父母和室友的客觀預測往往更加準確。(許多親眼目睹過孩子不聽任何勸告陷入某種有始無終關係的父母對此很贊同。)而當預測自己消極的行為比如哭泣或說謊時,自我預測卻比父母和朋友的預測更準確(Shrauger & others,1996)。然而,我們可以肯定的是,你的未來有時候甚至連你自己都很難預測。當進行自我預測時,最好的建議是思考過去在相似情境下的行為(Osberg & Shrauger,1986,1990)。那些瞭解你的人可能會比你能更好地預測你的行為(例如,當你同一個陌生人見面時你會如何緊張和語無倫次)。因此,要預測你的未來,就應思考自己的過去。

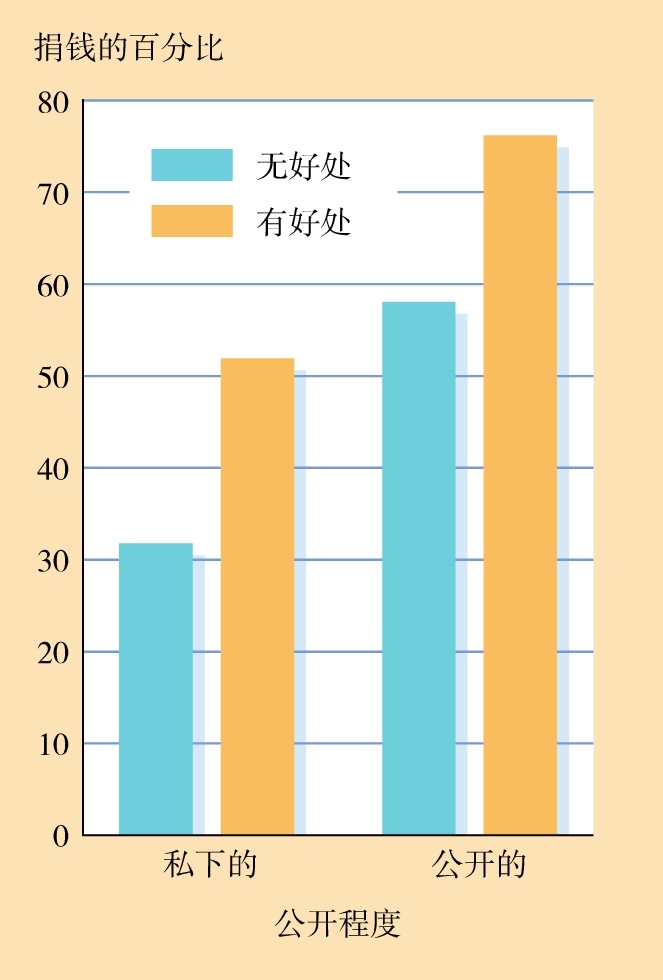

埃普利和鄧寧(Epley & Dunning,2000)發現,有時候人們預測別人的行動比預測自己的更加準確。在康奈爾大學每年的“水仙花日”慈善活動的前五週,埃普利和鄧寧讓學生預測他們是否會為慈善活動至少買一支水仙花,同時讓他們預測自己的同學中可能購買的比例。超過五分之四的學生預測自己會購買水仙花。但是實際上只有43%的人買了,這與他們對其他人的購買比例56%的預測接近。在一個圍繞金錢進行的實驗室遊戲中,84%的參與者預測自己會與其他人合作以共同獲益,而實際上只有61%的人做到了(此外,這與他們對其他人的合作比例64%的預測接近。)如果老子所說“知人者智,自知者明”是正確的,那麼很明顯大多數人是智大於明的。

預測我們的感覺

人生中會有許多重大的決定,其中包括對我們未來感覺的預測。和這個人結婚能一輩子都幸福嗎?加入這個行業會有滿意的工作嗎?這次休假會是一次愉快的經歷嗎?還是最後結果更可能是離婚、失業和令人失望的假期?

有時候我們知道自己會有怎樣的感覺——如果我們考試不及格,在大型比賽中獲勝,或用半小時漫步來減輕我們的緊張情緒。我們知道什麼會讓自己愉快,什麼會讓自己擔憂或感覺無聊。當然有時候,我們可能錯誤地預測自己的反應。如果在求職面試時被問起性騷擾的問題,自己會有什麼感覺,伍德茨卡和拉弗朗斯(Woodzicka & LaFrance,2002)調查的女性大都回答她們感到憤怒。然而,當實際提問到這樣的問題時,女性更多地體驗到害怕。“情感預測”的研究顯示人們很難預測自己未來情緒的強度 和持續時間 (Wilson & Gilbert,2003)。人們會錯誤地預測自己談過一場浪漫的戀愛、收到禮物、錯過選舉、贏得比賽和被汙辱後的感覺(Gilbert & Ebert,2002;Loewenstein & Schkade,1999)。下面還有一些例子:

向男青年呈現引發性喚起的圖片,然後向他們提供一個充滿激情的約會情節,在他們約會時要求他們“停止”,他們承認自己可能無法停止。如果他們事先沒有看過引發性喚起的圖片,他們會否定其性侵犯的可能性。當沒有性喚起時,個體會很容易錯誤地預測一個性喚起的人會如何感覺和行為——這種現象受到性慾強烈時發表愛的宣言,意外受孕,以及真誠地發誓“再也不會那樣”的性虐待者的強烈挑戰。

飢餓的購物者會比那些吃完了很多越橘鬆餅的人有更多的購買衝動(“那些油炸圈餅會很美味!”)(Gilbert & Wilson,2000)。當飢餓的時候,個體會錯誤地預測自己對油炸圈餅的食量。當吃飽了以後,個體會錯誤地預測深夜喝牛奶時再吃個油炸圈餅會很美味。

只有七分之一偶爾抽菸的人(每天少於一支)預測自己五年內會一直吸菸。但是他們低估了自己對藥物成癮的依賴,大約一半的人會繼續吸菸 (Lynch & Bonnie,1994)。

人們會高估暖冬、體重減輕、更多的電視頻道或更多的休閒時間對自己的積極影響。甚至一些極端的事件,比如中了國家彩票或意外遭受癱瘓,對長期幸福的影響也會低於多數人的想像。

我們的直覺理論似乎是:我們想要。我們得到。我們快樂。如果這是事實,這一章的字數就會少很多。實際上,吉爾伯特和威爾遜(Gilbert & Wilson,2000)指出,我們常常“錯誤地想要得到某些東西”。人們常常想像擁有一個有陽光、海浪和沙灘的田園荒島假期,但當他們一旦發現“自己多麼需要日常生活、智力開發或時尚流行打扮”時,可能會很失望。我們通常會認為如果我們的候選人或小組贏得勝利,那我們會高興很久。但多個研究顯示我們對這些好消息的情緒痕跡消失得比自己預期的要快。

在消極 事件之後我們尤其會傾向表現出“影響偏見”——高估情緒事件的持久性影響。要求人們進行HIV檢測時預測其知道結果的五週後會有怎樣的感覺,他們預期自己會對壞消息感到痛苦,對好消息感到興高采烈。當五週以後,與他們的預期相比,得到壞消息的人較少痛苦,得到好消息的人較少高興(Sieff & others,1999)。吉爾伯特及其同事(1998)讓教授的助手來預測自己獲得或沒有獲得職位的幾年後的快樂程度,多數人認為好結果對他們未來的快樂很重要。“失去工作會壓碎我的生活目標。那是可怕的。”然而當事件過去幾年後再調查時,那些沒有得到職位的人與得到職位的人幾乎同樣快樂。

讓我們說得更私人化些。吉爾伯特和威爾遜讓我們想像:如果我們失去了非優勢手,一年之後會有怎樣的感覺。與現在相比,你會多快樂?

思考這件事的時候,你也許會認為這種不幸可能意味著:不能拍手,不能繫鞋帶,不能打籃球,不能用鍵盤。儘管你可能會永遠為失去而遺憾,但你在事件發生後的一段時間的快樂會受“兩件事:a)這一事件,b)其他所有事情”的影響。因為關注消極事件,使得其他所有事件對快樂的貢獻均會大打折扣,所以就會過高地預期自己的痛苦。“沒有什麼你所關注的事會帶來和你所認為的那樣大的差異,”研究者斯卡迪和卡尼曼(Schkade & Kahneman,1998)如是說。

此外,威爾遜和吉爾伯特(2003)還認為,人們會忽視自己心理免疫系統的速度和力量,包括其合理化策略,忽視、原諒和限制情緒創傷。在很大程度上被我們忽略的心理免疫系統(吉爾伯特和威爾遜稱之為免疫忽視 現象)令我們比自己預期得更容易適應殘疾、戀愛關係的中止、考試不及格、失去職位和個人與團隊的失敗。令人驚訝的是,吉爾伯特與其同事報告(2004),重大的消極事件(可以激活我們的心理防禦機制)可能比輕微的憤怒(不能激活我們的防禦機制)所引發的痛苦持續的時間反而更短。換句話說,我們是有恢復力的。

自我分析的智慧和錯覺

因此,令人驚訝的是,我們對什麼會影響自己以及我們對自己的行為與感覺的直覺經常是完全錯誤的。但是我們也不要誇大這種情形。當行為的原因很明顯,而正確的解釋又符合我們的直覺時,這種自我知覺是準確的(Gavanski & Hoffman,1987)。賴特和裡普(Wright & Rip,1981)發現加利福尼亞的高中生可以辨別一個大學的特點(比如規模大小、學費和離家的距離)能在多大程度會影響他們對其的反應。但是當行為的原因對一個觀察者來說不是顯而易見的時候,那麼它們對行為者來說也不是顯而易見的。

如第3章將要解釋的,我們對發生在自己心裡的大部分事都沒有覺察。有關知覺和記憶的研究顯示,我們對自己思維的結果比對思維的過程知道得要多。凝視我們心靈的海洋,我們在它的意識層面底下卻什麼也看不見。無論如何,當我們放置生物鐘記錄時間以在指定的時間喚醒我們時,或當我們在一個問題無意識地“孵化”後自發獲得一種創造性靈感時,我們的確經歷了心理的無意識工作。舉例來說,具有創造性的科學家和藝術家,常常不知該如何報告其產生靈感的思維過程。

威爾遜(1985,2002)提出一個大膽的設想:控制 我們社會行為的心理過程與解釋 我們行為的心理過程截然不同。理性的解釋可能會因此而忽略實際上指引我們行為的內在態度。在九個實驗中,威爾遜及其同事(1989)發現對事和人表現出的態度常常能較好地預測以後的行為。如果他們事先讓被試分析 自己的感覺,那麼他們的態度報告將變得無效。例如,情侶伴隨自己關係的快樂感覺可以很好地預測在幾個月後他們是否會繼續約會。但是,如果被試在評價自己的快樂程度之前就已經列出其關係好或壞的所有原因,那麼當完成這一切之後,他們的態度報告在預測未來關係時變得無效!很顯然,仔細研究自己關係的過程會使個體更多地注意容易描述的因素,而事實上這些因素並沒有關係中的其他方面重要。我們常常是“自己的陌生人”,威爾遜(2002)如是說。

在稍後的研究中,威爾遜及其同事(1993)讓被試從兩個藝術海報中選擇一個帶回家。那些被要求在做出選擇並說明選擇理由 的被試都指出海報的幽默感是促使他們做出選擇的原因(他們可以更容易地描述其積極的特點)。但是幾周以後,他們對自己選擇的滿意度比那些僅僅靠感覺或一般性地選擇海報的人的滿意度低。萊文及其同事(Levine & others,1996)報告,與人們根據多種面部特徵做出的原因判斷相比,本能反應更一致。第一印象可能很有效。

威爾遜及其同事(2000)認為,這說明我們有雙重態度系統 (dual attitude system)。我們關於人或事的自動的內隱 態度通常與受意識控制的外顯 態度不同。例如,從兒童時期開始,我們可能會對那些我們現在所說的尊敬和欣賞的人保持一種習慣的、自動的恐懼或嫌惡。威爾遜指出,儘管可能外顯態度改變起來相對容易一些,“內隱態度就像老習慣一樣,改變起來非常緩慢。”然而通過重複練習——形成新的態度——新的習慣態度就能夠代替舊的態度。

米勒和特瑟(Millar & Tesser,1992)認為威爾遜誇大了我們對自我認識的無知性。他們的研究指出,吸引人們對原因 的注意會減少態度報告對由感覺 引發的行為預測的準確性。如果威爾遜提問時不讓人們分析其戀愛關係,而是提問有關其感覺的問題(“你和伴侶在一起和分開時會有怎樣的感覺?”),那態度報告可能更有洞察力。其他行為領域——比如,根據花費、未來職業生涯發展等方面的考慮選擇讀哪一所學校,等等——似乎是更受認知驅動的。對於這些問題,分析原因可能比分析感覺更有用。儘管感覺有一定理由,但有時候頭腦的理性是決定性的。

這些對我們研究自我認識的侷限性具有兩種應用價值:第一是對於心理學調查,自我報告常常是靠不住的 ,自我理解中的錯誤限制了主觀個人報告的科學性。

第二是對於我們的日常生活。人們報告和解釋其經驗的真實性無法保證這些報告的有效性。個人的證言具有強大的說服力量(見第15章司法社會心理學),但是這有可能是錯誤的。牢記這種潛在錯誤可以幫助我們較少地產生受人脅迫和上當受騙之感。

小結

我們對自我的認識可以幫助我們組織思想和行為。當我們加工有關自己的信息時,我們可以很好地回憶它(一種叫做自我參照效應的現象)。自我概念的成分包括指導我們對與自我有關的信息進行特殊加工的自我圖式,和我們夢想或害怕成為的可能的自我。自尊是對自我價值的整體認識,影響我們如何評價自己的特點和能力。

是什麼決定了我們的自我概念?其中有很多影響因素,包括我們扮演的角色,我們所做的比較,我們的社會同一性,我們如何知覺別人對我們的評價,以及成功和失敗的經歷。文化也會塑造自我。某些人,特別是在崇尚個人主義的西方文化中,假定存在一個獨立的自我。還有一些人,主要存在於亞洲和第三世界文化中,假定存在一個相互依賴的自我。如第5章會進一步解釋的,這些不同的觀念有助於解釋社會行為的文化差異。

我們的自我認識存在有趣的缺陷。我們常常不知道自己為什麼以這種方式行動。當觀察者也無法發現我們行為的有力影響作用時,我們也會忽視它。這些控制我們行為的內部的微妙過程可能與我們對它有意識的、清楚的解釋不同。我們也往往會錯誤地預測自己的情緒。我們會低估心理免疫系統的力量,並且因此傾向於高估我們對重大事件的情緒反應的持久性。

知覺到的自我控制

一些概念和研究指出知覺到的控制對我們生活的重要性。

到現在為止,我們已經思考了什麼是自我概念,它是怎樣發展的,以及我們充分了解自己的程度。現在讓我們根據觀察行動中的自我來看看為什麼自我概念會如此重要。

鮑邁斯特等人(Baumeister & others,1998,2000;Muraven & others,1998)指出,自我的活動能力是有限的。努力進行自我控制的人——強迫自己吃蘿蔔而不是巧克力,或壓抑被禁止的思想——隨後在遇到無解的難題時會更快放棄。看過令人心煩意亂的電影后,努力控制自己情緒的人其體力明顯減少。有意的自我控制會耗盡我們有限的意志力儲備。鮑邁斯特和艾克斯林(Julia Exline,2000)推斷在操作方面,自我控制類似於肌肉力量:兩者在使用後都會變得比較虛弱,但在休息時可以進行補充,並且隨著練習而加強。

不過,自我概念確實會影響我們的行為(Graziano & others,1997)。接受挑戰性的任務,想像自己通過努力工作而獲得成功的那些人會勝過那些想像自己是失敗者的人(Ruvolo & Markus,1992);想像你的積極可能性會讓你更可能計劃和制定一個成功的策略。這便是知覺到的自我控制。

自我效能

斯坦福大學的心理學家艾伯特·班杜拉(Albert Bandura,1997,2000)在他的研究中捕捉到積極思維的力量,並提出了自我效能 (self-efficacy)的理論。對自己能力與效率的樂觀信念可以獲得很大的回報(Bandura & others,1999;Maddux,1998;Scheier & Carver,1992)。自我效能感較高的兒童和成人更有韌性,較少焦慮和抑鬱。他們還生活得更健康,並且有更高的學業成就。

在日常生活中,自我效能指引我們制定有挑戰性的目標,並在面對困難的時候具有較強的韌性。一百多個研究顯示,自我效能可以預測工人的生產力(Stajkovic & Luthans,1998)。當出現問題時,較高的自我效能感會指引工人保持平靜的心態並尋求解決方案,而不是反覆認為自己的能力不足。努力加堅持等於成就。伴隨著成就的獲取,自信就會增強。像自尊一樣,自我效能伴隨著辛苦付出後得來的成就而增強。

甚至對自我效能的微妙控制都能影響行為。利維(Levy,1996)下意識地給90個老年人呈現“有激活性的”(啟動)消極或積極的年齡類型詞,從而發現了這個現象。以0.066秒的時間間隔呈現一系列詞語,比如“下降”、“遺忘”和“衰老”,或“明智”、“聰明”和“有學問”。這些被試僅僅下意識地知覺到了光的閃現和模糊的點。但呈現積極的詞會導致他們“記憶自我效能”(對記憶的信心)的提高。呈現消極的詞則會有相反的作用。中國的老年人普遍具有積極的、受人敬仰的形象,其記憶的自我效能感可能會更高,看來比在西方國家觀察到的老人遭受較少的記憶喪失(Schacter & others,1991)。

你的自我效能是你在多大程度上感覺自己有能力去做一些事。如果你相信你可以做好一些事,這個信念會有什麼不同嗎?這取決於第二個因素:你有沒有控制住 結果?例如,你可能感覺自己是個合格的司機(高自我效能),但是感覺醉酒的司機開車會有危險(低控制)。你可能感覺自己是個有能力的學生或工人,但是害怕因自己的年齡、性別或外表而受到歧視,所以你可能會認為自己的前景是黯淡的。

控制點

“我沒有社交生活,”一個40歲的單身男人對學臨床醫學的學生傑裡·法里斯抱怨。在法里斯的力勸下,這個病人蔘加了一個舞會,在那兒有好幾個女士和他一起跳舞。“我只是有點兒幸運而已,”他在稍後報告,“這可能不會再發生了。”當法里斯向他的導師朱利安·羅特報告這件事時,他明確了一個之前已經形成的想法。在羅特的實驗和治療中,有些人似乎一直“感覺發生在自己身上的事是被外部力量支配的,而還有一些人則感覺發生的事在很大程度上是受自己的努力和技巧所支配的”(Hunt,1993,p. 334)。

你是怎麼認為的?人們更常是自己命運的主宰者,還是環境的犧牲品?他們是自己生活的編劇、導演和演員,還是自己處境的俘虜?羅特把這個維度叫做控制點 (locus of control)。與法里斯一起,他設計了29組語言陳述來測量一個人的控制點。假如你在做這個測驗,那麼你更贊成哪些?

從長遠來看,世界上的每個人都應該得到他人的尊敬。 |

或 |

不幸的是,不管人們多麼努力,其價值在未得到眾人認可前就一晃而過了。 |

發生在我身上的事是我自己的事。 |

或 |

有時候我感覺我無法控制自己的生活。 |

即使一個普通人也可能對政府決議產生影響。 |

或 |

這個世界是靠少數有權勢的人運轉的,小人物沒有什麼可為的。 |

在對羅特問題的回答中(1973),你認為你的命運是由自己來控制的(內部 控制點)?還是認為機會和外部力量決定了你的命運(外部 控制點,如圖2-6)?那些認為自己是內控的人更可能在學校表現優秀,成功戒菸,系安全帶,直接處理婚姻的問題,掙很多錢,並且可以延遲滿足以實現長遠目標(Findley & Cooper,1983;Lefcourt,1982;Miller & others,1986)。我們在多大程度上感覺到控制取決於我們如何解釋挫折。也許你已經明白了學生常常認為自己是受害者——將糟糕的學習成績歸因於自己無法控制的因素,比如他們覺得自己很笨,或老師、課本、考試太“糟糕”。如果訓練這些學生採取更有希望的態度——相信努力、良好的學習習慣和自律可以產生不同的效果——學習成績會直線上升(Noel & others,1987;Peterson & Barrett,1987)。一般而言,具有自我控制感的學生——例如,同意“我善於抗拒誘惑”並且不同意“我花了太多錢”——會得到更好的成績,擁有更好的關係,並且心理更健康(Tangney & others,2004)。

圖2-6 控制點

成功的人更可能把挫折看成是一次意外,或者認為,“我需要嘗試新的方法。”那些把失敗看成是可控制的人壽保險銷售代表(“雖然很困難,但是經過堅持我會做好”)會賣掉更多保險。與其更悲觀的同事相比,他們中可能只有一半會在第一年中放棄(Seligman & Schulman,1986)。在大學游泳隊隊員中,那些有樂觀的“解釋風格”的人比悲觀的人更可能比預期表現得還要好(Seligman & others,1990)。就像羅馬詩人維吉爾(Virgil)在《埃涅阿斯記》(Aeneid )中說的,“他們能是因為他們認為自己有能力。”

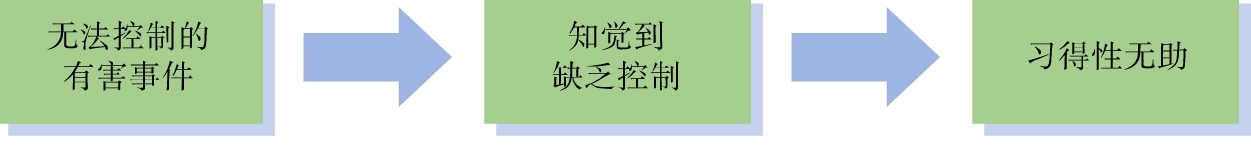

習得性無助與自我決定

對具有控制感的好處的研究也同樣出現在動物研究中。被關入籠內而無法逃避電擊的狗,會習得一種無助感。之後這些狗就算處在其他可以 逃避懲罰的條件下也只會被動地畏縮。狗如果學會了自我控制(成功地逃避開第一次電擊),會更容易適應新的情境。研究者馬丁·塞利格曼(Seligman,1975,1991)指出這種習得性無助 (learned helplessness)在人類情境中也有類似之處。例如,抑鬱或苦惱的人變得被動是因為他們自己的努力沒有任何作用。無助的狗和抑鬱的人都遭遇了意志癱瘓,被動順從,甚至死氣沉沉的冷漠(圖2-7)。

圖2-7 習得性無助

當動物和人經歷無法控制的有害事件時,他們就會習得一種被動和無助感。

在此我們想說明有些機構——不管是惡毒的,比如集中營,還是慈善的,比如醫院——如何令人失掉人性。在醫院裡,所謂的“好病人”是不按鈴,不問問題,不努力控制將要發生的問題的病人(Taylor,1979)。這樣的被動配合可能對醫院的效益有好處,但是卻不利於人的健康和生存。對你做的事和別人對你做的事失去控制可能會演變成令人不愉快的壓力事件(Pomerleau & Rodin,1986)。很多疾病與無助的感覺都與選擇性減少有關。這可能就是在集中營和療養院的病人會快速衰老和死去的原因。醫院裡那些通過訓練認為自己可以控制壓力的病人只需要較少的止疼藥和鎮靜劑,並且較少表現焦慮(Langer & others,1975)。

蘭格和羅丁(Langer & Rodin,1976)證實了個人控制的重要性,主要就是用兩種方法中的一種訓練一家高價的康涅狄格療養院的老年病人。一組慈善的看護者強調“我們的職責是讓你們為這個家感到自豪和幸福。”他們給被動的病人以正常的、好意的、有同情心的照料。三週以後,多數自我報告或由研究者和護士評價為更加虛弱。蘭格和羅丁另外一種訓練方法則促進了個人的控制,它強調選擇的機會、影響療養院政策的可能性和看護者的責任:“讓你過任何想要的生活。”這些病人可以做些小決定和履行一定的責任。在接下來的三週裡,這個組93%的病人表現出機敏、活力和快樂。

第一組的經驗與87歲的心理學家詹姆斯·麥凱(MacKay,1980)的經歷很類似:

去年夏天我變成了一個微不足道的人。我妻子的膝蓋患有關節炎,而在那個時候,我的腿斷了。我們來到一個療養院。那兒只有療沒有養。醫生和護士長做所有的決定;我們僅僅是有生命的物體。感謝上帝那段時間只有兩週——療養院的護士受到了很好的訓練並且非常富有同情心;我認為那的確是城裡最好的療養院。但是我們從進入到離開都是微不足道的人。

研究證明,促進個人控制系統確實可以真正地增強個體的健康和幸福(Deci & Ryan,1987)。

對環境有一定控制權的囚犯——可以移動椅子,控制電視,並且開關電燈——會較少體驗壓力,較少出現健康問題,並且較少有故意破壞的行為 (Ruback & others,1986;Wener & others,1987)。

給工人完成任務的迴旋餘地和讓他們擁有一些決定權可以改善並重振士氣 (Miller & Monge,1986)。

和你一起住的人如果可以自己選擇早餐吃什麼,什麼時候去看電影,晚睡還是早起,那他們可能活得更久並一定會更快樂 (Timko & Moos,1989)。

庇護所裡無家可歸的居民很少可以選擇吃飯和睡覺的時間,更談不上控制自己的隱私權,所以在尋找住處和工作時更可能產生被動和無助感 (Burn,1992)。

像自由和自我決定這樣的好東西人們會嫌多嗎?Swarthmore大學的心理學家施瓦茨(Schwartz,2000,2004)聲稱個人主義的現代文化確實存在“過度的自由”,反而導致人們生活滿意度下降和臨床抑鬱症的增多。過多的選擇可能會導致無所適從,或像施瓦茨所說的“自由的專制”。在從30種果醬和巧克力中做出選擇後,人們表示其選擇的滿意度比那些從6種物品中做出選擇的人的滿意度低(Iyengar & Lepper,2000)。更多的選擇可能會帶來信息超載,也帶來更多後悔的機會。

在其他實驗中,人們對無法反悔的選擇(比如“最後大甩賣”中的選擇決定)的滿意度比對可以反悔的選擇(當允許退款和更換時)的滿意度要高。可笑的是,人們似乎喜歡和願意為推翻這種選擇的自由而付出代價。儘管這種自由“可能會讓你產生不滿意”(Gilbert & Ebert,2002)。擁有一些無法反悔的事會讓人們心理感覺好一點。該原則可能有利於解釋一種奇怪的社會現象(Myers,2000a):國家調查數據顯示,過去人們對無法反悔的婚姻表示了更高的滿意度(“一次性成交”)。現在,儘管人們有了更多的婚姻自由,人們卻對他們擁有的婚姻表現出較低的滿意度。

總結反思 :儘管自由會走向極端,但個人控制總的說來還是有利於人的身心健康。心理學對知覺到的自我控制的研究是相對較新的,但是對其影響我們的生活和實現我們的潛能的強調卻是一貫的。阿爾傑(Horatio Alger)的書中“你能做好”的主題就是他一直堅持的思想。我們在諾曼·皮爾(Normen Vincent Peale)寫於20世紀50年代的暢銷書《積極思維的力量》(The power of Postive Thinking )(“如果你用積極的方式思考,你會得到積極的結果。這是顯而易見的事實。”)中發現了這種思想。我們在很多力勸人們以積極的心態取得成功的自助書和錄像中也發現了這種思想。

自我控制的研究為我們的傳統美德比如堅定不移帶來更多的信心和希望。但是班杜拉強調自我說服(“我認為我能,我認為我能”)或有意地吹捧(“你太令人驚訝了!”)不能從根本上增強個體的自我效能感。自我效能的主要來源是對成功的體驗。如果你在減肥、戒菸或提高學習成績方面,通過努力獲得了成功,你的自我效能感就會增強。一個由鮑邁斯特(2003)領導的研究小組主張,“僅僅為他們是他們自己而稱讚所有的孩子,簡直是在使讚揚貶值。”有利於增強個體自尊的讚美會更好,“認可好的表現……當個體行為表現較好時,自尊因受到鼓勵而增強,僅其結果就會強化好的行為並使之加以改善。那些結果同時也有益於個體的幸福和社會的進步。”

小結

很多研究表明了效能感和控制感的好處。相信自己有能力和效率的人以及那些內控的人,比那些習得性無助和悲觀絕望的人會應對得更好,並取得更大的成就。

自尊

自尊 (self-esteem)——我們全面的自我評價——是我們所有的自我圖式和可能的自我的總和嗎?如果我們把自己看做是有魅力的、強壯的、聰明的,並且命中註定會是富有的和被人愛的,我們就會有高自尊嗎?這就是心理學家們做的假設。根據這個假設他們提出,要使人對自己的感覺更好,就要讓他們感覺自己更有魅力、更強壯、更聰明等等。特別是克羅克和沃爾夫(Crocker & Wolfe,2001)主張,那些特殊領域對人們的自尊非常重要。“一個人的自尊可能取決於學校中的良好表現和外表的魅力,而另一個人的自尊可能取決於為上帝所愛和遵守道德標準。”因而,第一個人感覺自己很聰明很漂亮時會有較高的自尊,而第二個人則在感到自己很有道德時才會有較高的自尊。

但是布朗和達頓(Brown & Dutton,1994)主張,這種“自下而上”的自尊觀點並不全面。他們認為因果的箭頭可能是相反的。以綜合的方式評價自己的個體——那些高自尊的個體——更可能進一步評價自己的外表、能力和其他方面。他們更像是初為父母之人,愛他們的孩子,喜歡孩子的手指、腳趾和頭髮。(父母並不是先評價自己孩子的手指或腳趾,然後才決定如何從整體上評價孩子。)

為了證實他們關於整體自尊影響特殊自我感的觀點(“自上而下”),布朗和達頓給華盛頓大學的學生介紹了一種假設的品質,叫做“綜合能力”。(他們給學生呈現三個單詞——如“汽車(car)”、“游泳(swimming)”、“榜樣(cue)”——並要求他們想一個能聯結這三個詞的詞。提示:這個詞以p 開頭。)當告訴學生這種能力非常重要時,高自尊的人會比被告知這種能力沒什麼用時更可能報告他們有這個能力。看起來,在綜合方面對自己感覺良好的人,在其特殊的自我圖式(“我具有綜合能力”)和可能性自我上會發出玫瑰色光芒。

自尊動機

動機引擎(motivational engine)驅動著我們的認知機器(Dunning,1999;Kunda,1990)。面對失敗,高自尊的人會認為他人也和自己一樣失敗,並誇大自己相對於他人的優越性,以維持自己的自我價值(Agostinelli & others,1992;Brown & Gallagher,1992)。在失敗之後人們的生理喚醒水平越高,他們越容易以自我保護式的歸因來為失敗申辯(Brown & Rogers,1991)。我們決不只是冷冰冰的信息加工機器。

據佐治亞大學的特瑟(Tesser,1988)報告,“維持自尊”的動機可以預測許多有趣的發現,例如兄弟姐妹之間的摩擦。你是否擁有一個與你年齡相近的同性兄弟或姐妹?如果是的話,人們很可能會在你們成長的過程中對你們互相比較。特瑟推測,如果人們對你們倆中的一個人評價更高,就會促使另一個人以某種維持自尊的方式行事。(特瑟認為擁有一個特別能幹的弟弟或妹妹的人,其自尊受到的威脅是最嚴重的)。因此,那些擁有一個相當能幹的弟弟的人總能回憶起兄弟之間的相處不佳;而那些和弟弟能力不相上下的人,反而往往想不起來自己和兄弟之間有什麼摩擦。

自尊的威脅也可能發生於朋友之間,因為朋友的成功可能比陌生人的成功更有威脅(Zuckerman & Jost,2001)。它同樣可以在夫妻之間發生。儘管夫妻之間具有深厚的共同利益,但相同 的事業目標仍然會使他們產生緊張和嫉妒(Clark & Bennett,1992)。類似地,人們最嫉妒那些既是同行裡的佼佼者又是情敵的人(DeSteno & Salovey,1996)。

維持或增強自尊動機的意義是什麼呢?利裡(Mark Leary,1998,1999)認為,我們的自尊感猶如汽車上的油量指示燈。正如我們先前注意到的,人際關係對我們的生存和發展具有導向意義。因此,當我們遭遇威脅性的社會拒絕時,自尊指示燈會警告我們,以促使我們更敏銳地覺察他人對我們的期望。研究證實社會拒絕會降低我們的自尊,同時增強我們渴望被接受的意願。當我們被藐視或拋棄時,我們感到自己缺乏魅力,能力不足。這種痛苦如同駕駛艙裡閃爍的指示燈一樣,會驅使我們通過行動來發展自我,並在其他地方尋求社會接納和認同。

自尊的陰暗面

低自尊的人在抑鬱、濫用毒品和各種形式的行為過失方面面臨更多的風險。高自尊則有利於培養主動、樂觀和愉快的感覺(Baumeister & others,2003)。而那些在“很小的年齡”就開始性活動的男孩子傾向於有比平均值更高 的自尊。道斯(Dawes,1994,1998)指出,那些黑幫頭目、極端種族主義者和恐怖主義者也同樣具有更高的自尊。

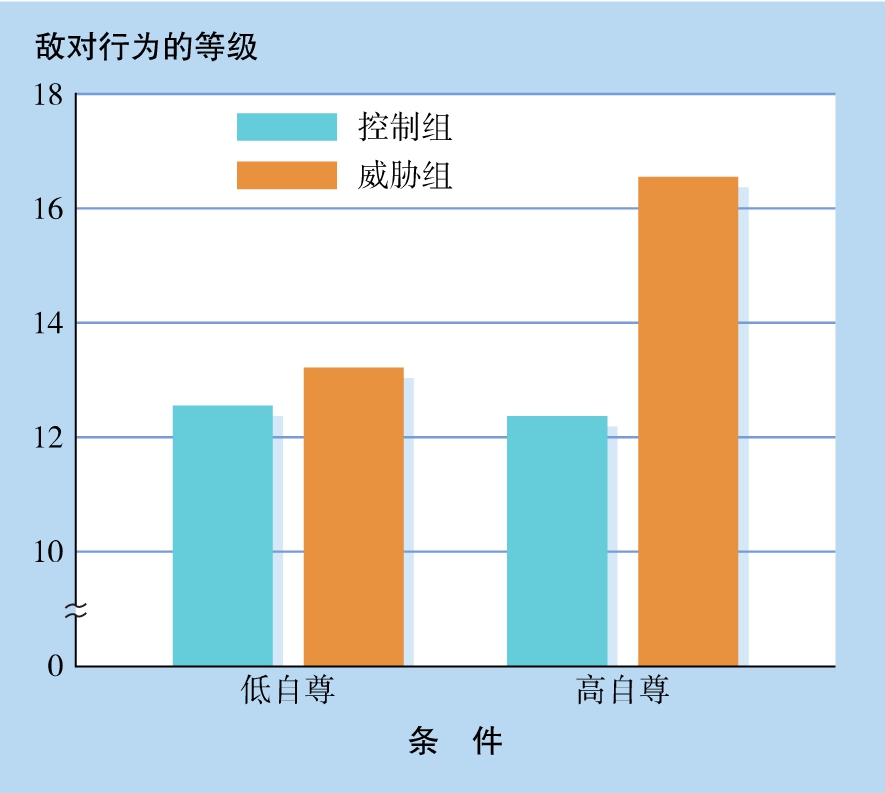

當發現自己高傲的自尊受到威脅時,人們常常會以打壓他人的方式來應對,有時甚至是以暴力的方式反應。一個心高氣傲的孩子,如果又遭到社會性拒絕的威脅和挫折,那將是相當危險的。在一項實驗中,希瑟頓等人(Heatherton & Vohs,2000)以在能力測驗中的失敗性來威脅一組大學生,而另一控制組則不受此威脅。結果,只有那些高自尊的人在面對威脅時會表現出明顯的敵意(圖2-8)。

圖2-8 當高傲的自尊受到挑戰時

當感覺受到威脅時,只有高自尊的人會變得非常敵對——驕傲、粗魯而且不友好。

資料來源:From Heatherton & Vohs,2000.

在另一個實驗中,布什曼和鮑邁斯特(Bushman & Baumeister,1998)讓540名大學生志願者分別書寫一段話,並由另一個學生對他們進行誇獎(“好文章!”)或做出諷刺性的評價(“這是我所見過的最爛的文章”)。然後讓那些文章作者們和其他學生一起玩一個反應時的遊戲。當某個人的對手失敗時,該作者就可以用任意強度和任意時間長度的噪音來攻擊該對手。在文章受到批評後,那些自尊最強的人——同意“自戀的”陳述比如“我比其他人更有能力”——“具有異常的攻擊性。”他們使用噪音折磨的時間長度是普通自尊者的3倍。受傷的自尊心引發了報復性行為。

鮑邁斯特(1996)說,“那些滿懷熱情地倡導自尊運動的主張基本上不是幻想就是胡說八道,”他自稱“發表的有關自尊的研究可能比任何人都多”。“自尊的影響是微小的,有限的,而且並不都是好的。”他指出,高自尊的人常常是令人討厭的,而且常常喜歡插嘴打斷別人,他們喜歡對人評頭論足,而不是與人交談(與那些害羞、謙虛、不愛出風頭的低自尊的人相比)。“我的結論是,自制遠遠比自尊更有價值。”

那麼,那些常常做壞事的自我膨脹的人,是否是在掩飾他們的內在不安全感和低自尊呢?那些過分自信和自戀的人,是不是在用一個誇大自我的面具來掩蓋其弱小的自我呢?許多研究者都試圖要找到包藏在這種外殼裡的低自尊。然而,通過對欺詐者、黑幫成員、種族滅絕的獨裁者和令人討厭的自戀者的研究,並沒有發現相關的證據。鮑邁斯特和他的合著者(2003)指出,“希特勒具有非常高的自尊。”

道斯(1994)總結說,“隱蔽的自尊缺乏是新世紀心理學家的以太,以太曾經被認為是佈滿整個空間的光波媒介。經證實它是無法探測到的,而且以太的概念隨著愛因斯坦相對論的引入而被放棄了。認為隱蔽的低自尊是萬惡之源的信念甚至更加荒謬,所有現有的證據都和它矛盾。”

高自尊的陰暗面也存在於壓力中,同時也發現低自尊的人在各種臨床問題面前表現得更加脆弱,這些問題包括焦慮,孤獨,飲食障礙。當感覺很糟糕或受到威脅時,他們更傾向於透過有色眼鏡來看待一切——注意並記住別人最壞的行為並認為伴侶不愛自己(Murray & others,1998,2002;Ybarra,1999)。

薩米瓦利(Christina Salmivalli)和她在芬蘭特基大學的同事(1999)進一步指出,黑幫成員表現出的是一種自衛式的誇大自我的自尊模式。那些具有“真正自尊”的人,即那些無需通過尋求成為注意焦點或被批評激怒後才能明確感到具有自我價值的人,會更經常地去保護暴力行為中的受害者。當確信自己感覺很好的時候,我們的自我防禦意識會降低(Epstein & Feist,1988;Jordan & others,2003)。我們也不會那麼臉皮薄和好評論,不會去吹捧那些喜歡我們的人或指責不喜歡我們的人(Baumgardner & others,1989)。

和自尊脆弱的人相比,把自尊更多地建立在良好的自我感覺而不是分數、外貌、金錢或別人的讚美的基礎上的自尊感明確的人,會一直感到狀態良好(Kernis,2003;Schimel & others,2001)。克羅克及其同事(Crocker & others,2002,2003,2004)對密歇根大學的學生進行的研究證實了這一點。與自尊建立在如個人品質這樣的內部因素的人相比,自尊主要建立在外部因素基礎上的自我價值感脆弱者會經歷更多的壓力、憤怒、人際關係問題、吸毒酗酒以及飲食障礙。克羅克和帕克(Crocker & Lorar Park,2004)指出,具有諷刺意味的是,那些試圖通過變漂亮、富有或受人歡迎來尋求自尊的人,對真正有利於提高生活質量的東西卻視而不見。進一步講,如果良好的自我感覺是我們的目標,我們就不會不把批評放在心上,我們會更加傾向於去批評別人而不是對他們傾注感情,更加傾向於在壓力下追求成功而不是僅僅在行動中獲得快樂。克羅克和帕克指出,時間久了,如此尋求自尊並不能滿足我們對能力、人際關係和自主性的深層需求。對自我形象少關注一些,多注意培養自己的才能和發展人際關係,因為這些最終會給你帶來更大的幸福感。

自我服務偏見

當我們加工和自我有關的信息時,會出現一種潛在的偏見。我們一邊輕易地為自己的失敗開脫,一邊欣然接受成功的榮耀,在很多情況下,我們把自己看得比別人要好。這種自我美化的感覺使多數人陶醉於高自尊光明的一面,而只是偶爾會遭遇到其陰暗的一面。

人們大都認為,我們中的多數人都受著低自尊的折磨。幾十年前,人本主義心理學家羅傑斯斷言他所見過的多數人都“看不起自己,覺得自己既沒用又惹人煩。”許多人本主義心理學的普及者也同意這一點。“我們所有人都有自卑情結,”約翰·鮑威爾(John Powell)聲稱,“那些看起來沒有自卑情結的人只是在偽裝而已。”正如馬克斯(Marx,1960)所嘲諷的:“我不想參加任何一個會接受我為其成員的社團。”

而事實上,我們多數人都對自己感覺不錯。在對自尊的研究中,即使得分最低的人,在給自己打分時也基本使用中等的評分標準,(一個低自尊的人也會用“有時”在“某種程度上”這種限定性形容詞來給“我有些好主意”這樣的句子打分。)更進一步地講,社會心理學的一個最富挑戰性而且證據確鑿的結論也和自我服務偏見 (self-serving bias)有關。

對積極和消極事件的解釋

好幾個實驗已經發現,當得知自己成功後,人們樂於接受成功的榮譽。他們把成功歸結為自己的才能和努力,卻把失敗歸咎於諸如“運氣不佳”,“問題本身就無法解決”這樣的外部因素(Campbell & Sedikides,1999)。同樣地,在解釋勝利時,運動員一般會將其歸因於自我本身,對於失敗則推脫給其他因素,諸如錯誤的暫停,不公平的判罰,對手過於強大或是黑哨(Grove & others,1991;Lalonde,1992;Mullen & Riordan,1988)。還有,想想看汽車司機們願意為自己的事故承擔多少責任呢?在保險單上,司機們總是這樣描述他們的事故:“不知從哪裡鑽出來一輛車,撞了我一下又跑了”;“我剛到十字路口,一個路障忽然彈起來擋住了我的視線,以至於我沒看見別的車。”“一個路人撞了我一下,就鑽到我車輪下面去了”(Toronto News ,1977)。

在那些既靠能力又憑運氣的情境(遊戲、考試、應聘)裡,這種現象尤其明顯。成功者往往認為成功源於自己的能力,而把失敗歸因於壞運氣。我在拼字遊戲中贏了,那是因為我語感好。要是我輸了,那是因為,“遇到個Q卻沒有U,這種題誰做得出來?”類似地,政治家們也傾向於把勝利歸功於自己(勤奮工作,為選民服務,聲譽和策略),把失敗歸因於不可控的因素(本選區政黨的組織問題,對手的姓名,政治趨勢)(Kingdon,1967)。當公司利潤增加時,CEO們把這個額外的收益歸功於自己的管理能力,而當利潤開始下滑時則會想:在經濟不景氣的情況下還能指望什麼呢?

羅斯和西科利(Ross & Sicoly,1979)還研究了婚姻中的自我服務偏見。他們發現,加拿大已婚的年輕人通常認為,他們在清理房間或照顧孩子這些方面所承擔的責任,要比配偶認為得多。在一個全國性的調查中,91%的妻子認為自己承擔了大部分的食品採購工作,但只有76%的丈夫同意這一點(Burros,1988)。在其他研究中,妻子們對自己所承擔家務的比例的估計,也高於丈夫們對她們的評估(Bird,1999;Fiebert,1990)。每天晚上,妻子和我總會把要洗的衣服隨手丟到臥室盛衣籃的外面。第二天早上,我們中的一個會把衣服揀起來放進籃子裡。當她對我說:“這次可該你去揀了”的時候,我想,“哼,十有八九都是我去揀的。”於是我問她:“你覺得有多少次是你揀的?”“噢,”她答道:“差不多十有八九吧。”

這些有關承擔責任的自我服務偏見會導致婚姻不和,員工不滿和討價還價時的僵持局面(Kruger & Gilovich,1999)。對於離婚者把婚姻破裂的責任歸罪於對方(Gray & Silver,1990),或是經理把低業績歸咎於員工缺乏能力或不夠賣力(Imai,1994;Rice,1985)就不足為奇了。(而工人們則更願意歸因於一些外在的東西——供給不足,負擔過重,同事太難相處,任務目標好高騖遠。)同樣地,當人們得到比別人更多的獎勵(如加薪)時,他們認為獎勵很公平(Diekmann & others,1997)。

我們總是將成功與自我相聯繫而刻意避開失敗對自我的影響,以此保持良好的自我形象。例如,“我ECON考試得了A”相對於“歷史考試教授給了我個C。”把失敗或挫折歸因於客觀條件甚至別人的偏見,這總不會比承認自己不配獲得成功更讓人沮喪吧(Major & others,2003)。威爾遜和羅斯(Wilson & Ross,2001)指出,我們更樂於承認那些已經快淡忘的從前具有的缺點,認為那是“過去的我”具有的。滑鐵盧大學的學生們在描述上大學前的自己時,其肯定與否定的描述一樣多。但在描述現在的自己時,肯定的描述是否定的3倍。“我比原來見多識廣了,也成熟了,今天的我比昨天更完善”,大多數人這樣推斷說。過去的自己是笨蛋,今天的自己是冠軍。

學生也顯示出自我服務偏見。得知考試成績後,那些成績好的人傾向於接受個人型歸因,把考試看成對他們能力的一種有效檢驗(Arkin & Maruyama,1979;Davis & Stephan,1980;Gilmor & Reid,1979;Griffin & others,1983)。那些成績差的學生則更容易去批評考試本身。

看了上述這些研究後,我不禁覺得“這有什麼,我早就知道了。”然而再想想教師們是如何解釋學生們的好成績或差成績的。當無需故作謙虛時,教師們傾向於把優異的教學成績歸功於自己,而把失敗歸咎於學生(Arkin & others,1980;Davis,1979)。看起來,教師們更願意這樣推斷:“在我的幫助下,瑪莉亞順利地畢業了;不管我怎麼幫梅琳達,她還是因沒能及格而退學了。”

每個人都高於平均水平,這可能嗎

當人們拿自己和別人比較時,也會出現自我服務偏見。如果公元前6世紀的中國哲人老子的名言“是以聖人去甚,去奢,去泰”(譯者注:“所以明智的人去除過份,去除奢華,去除驕縱。”英文原文是At no time in the world will a man who is sane Over-reach himself,Over-spend himself,Over-rate himself.)是正確的,那我們多數人都不太明智。在多數主觀 的和社會讚許性 方面,大部分人都覺得自己比平均水平要高。和總體水平相比,大多數人都認為自己道德水平更高,更勝任自己的工作,更友善,更聰明,更英俊,更沒有偏見,更健康,甚至更具洞察力並且在自我評價時也更為客觀(見“聚焦:自我服務偏見——如何愛自己?讓我們看看都有哪些方面”)。

似乎每一個群體,都像加里森·基勒的小說《沃伯根湖》一樣,“所有婦女都很強壯,所有男子都很英俊,所有孩子都比平均水平要好。”也許造成這種樂觀主義的一個原因是:雖然12%的人覺得自己比實際年齡要老,但遠多於此的人(66%)都覺得自己比實際年齡要年輕(Public Opinion ,1984)。這上面的一切讓人想起弗洛伊德的一個笑話:一個丈夫對妻子說:“如果咱們倆中的一個先去世,我想我會搬到巴黎去住。”

相對於客觀行為維度(如“守時的”),主觀行為維度(如“有教養的”)會引發更強烈的自我服務偏見。學生們在“品德”方面比在“智力”方面更可能把自己評為優秀的(Allision & others,1989;Van Lange,1991)。而絕大多數社區居民也認為自己比周圍的多數人更“關心 ”環境,飢餓和其他社會問題,雖然他們並不認為在這些問題上自己比別人幹 得更多,花的時間或金錢更多(White & Plous,1995)。教育無法消除這種自我服務偏見;甚至社會心理學家們也會暴露出這種自我服務偏見,他們認為自己比其他大多數社會心理學家更道德(Van Lange & others,1997)。

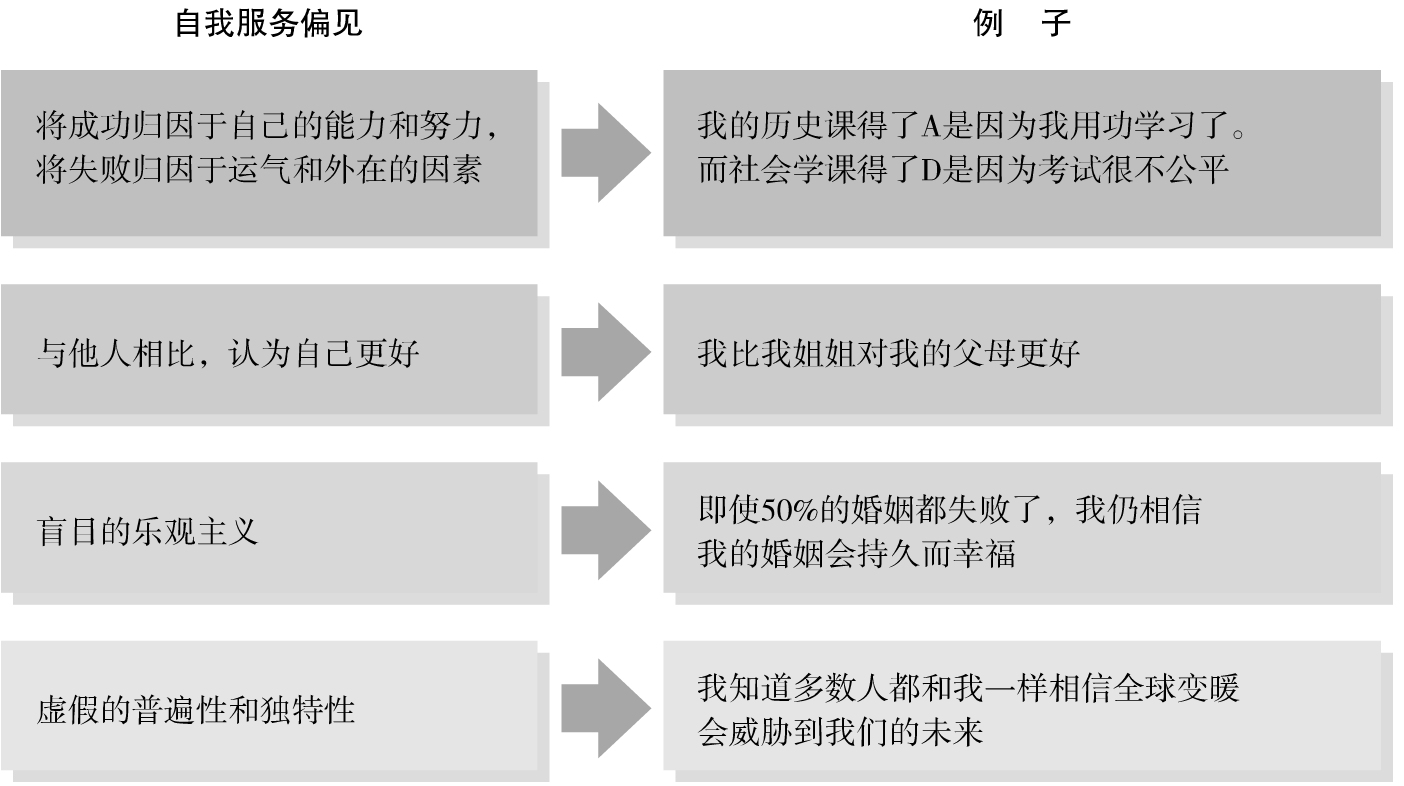

聚焦 自我服務偏見——如何愛自己?讓我們看看都有哪些方面

戴夫·巴里(Dave Barry,1998)指出,“無論年齡、性別、信仰、經濟地位或種族有多麼不同,有一件東西是所有人都有的,那就是在每個人的內心深處都相信,我們比普通人要強。”我們也相信我們在多數主觀的和令人嚮往的特質上強於一般人,自我服務偏見體現在以下幾方面:

倫理道德 。大多數生意人認為自己比一般生意人更道德(Baumhart,1968;Brenner & Molander,1977)。一個全國性調查有這樣一道題目:“在一個百分制的量表上,你會給自己的道德和價值打多少分?”50%的人給自己打分在90分或90分以上,只有11%的人給自己打分在74或74以下(Lotett,1997)。

工作能力 。90%的商務經理對自己的成就評價超過對其普通同事的評價(French,1968)。在澳大利亞,86%的人對自己工作業績的評價高於平均水平,只有1%的人評價自己低於平均水平(Header & Wearing,1987)。大多數外科醫生認為自己患者的死亡率要低於平均水平(Gawande,2002)。

優點 。在荷蘭,大部分高中生認為自己比普通高中生更誠實,更有恆心,更有獨創性,更友善且更可靠(Hoorens,1993,1995)。

駕駛技術 。多數司機——甚至大部分曾因車禍而住院的司機——都認為自己比一般司機駕車更安全且更熟練(Guerin,1994;McKenna & Myers,1997;Svenson,1981)。

聰明才智 。大部分人覺得自己比周圍的普通人更聰明,更英俊,更沒有偏見(Public Opinion ,1984;Wylie,1979)。當有人超過自己時,人們則傾向於把對方看成天才。

忍耐度 。在1997年的蓋洛普民意測驗(Gallup Poll)中,只有14%的美國白人在黑人歧視程度的10點量表(0分到10分)上打分達到或超過5。可是在給其他白人打分時,44%的白人的分值達到或超過5。

贍養父母 。多數成年人認為自己對年邁父母的贍養比自己的兄弟姐妹們多(Lerner & others,1991)。

健康 。洛杉磯居民認為自己比大多數鄰居更健康,而多數大學生認為他們將比保險公司預測的死亡年齡多活十年左右(Larwood,1978;C.R. Snyder,1978)。

洞察力 。我們假定,他人的語言和行為能夠體現他們的本質。我們私下的想法也是如此。因此,我們中的大多數人都認為我們比別人更瞭解我們自己。我們也認為比起別人來,我們更瞭解自己(Pronin & others,2001)。很少有大學生會認為自己比別人更天真或更傻,但他們會認為別人要比他們傻得多(Levine,2003)。

擺脫偏見 。人們往往認為他們比其他人更不容易受偏見的影響(Provine & others,2002)。他們甚至認為自己比多數人更不容易產生自我服務偏見。

在我們構建成功的定義時,上述主觀因素會為我們提供一定的迴旋餘地(Dunning & others,1989,1991)。在評價自己的“運動能力”時,我可能會想到自己參加的籃球大賽,卻不會記起自己擔任少年棒球聯賽球員時躲在右外場的痛苦日子。在評價自己的領導能力時,我會想像出一個和我風格相近的偉大領袖的形象。通過為自己制訂一個模稜兩可的標準,我們每個人都會覺得自己是比較成功的。在高考委員會對829000名高中高年級學生的調查中,沒有人在“與人相處能力”這一主觀而讚許性的維度上對自己的打分低於平均值,然而有60%的人的自評是在前10%,另外25%的人則認為自己是最優秀的1%!

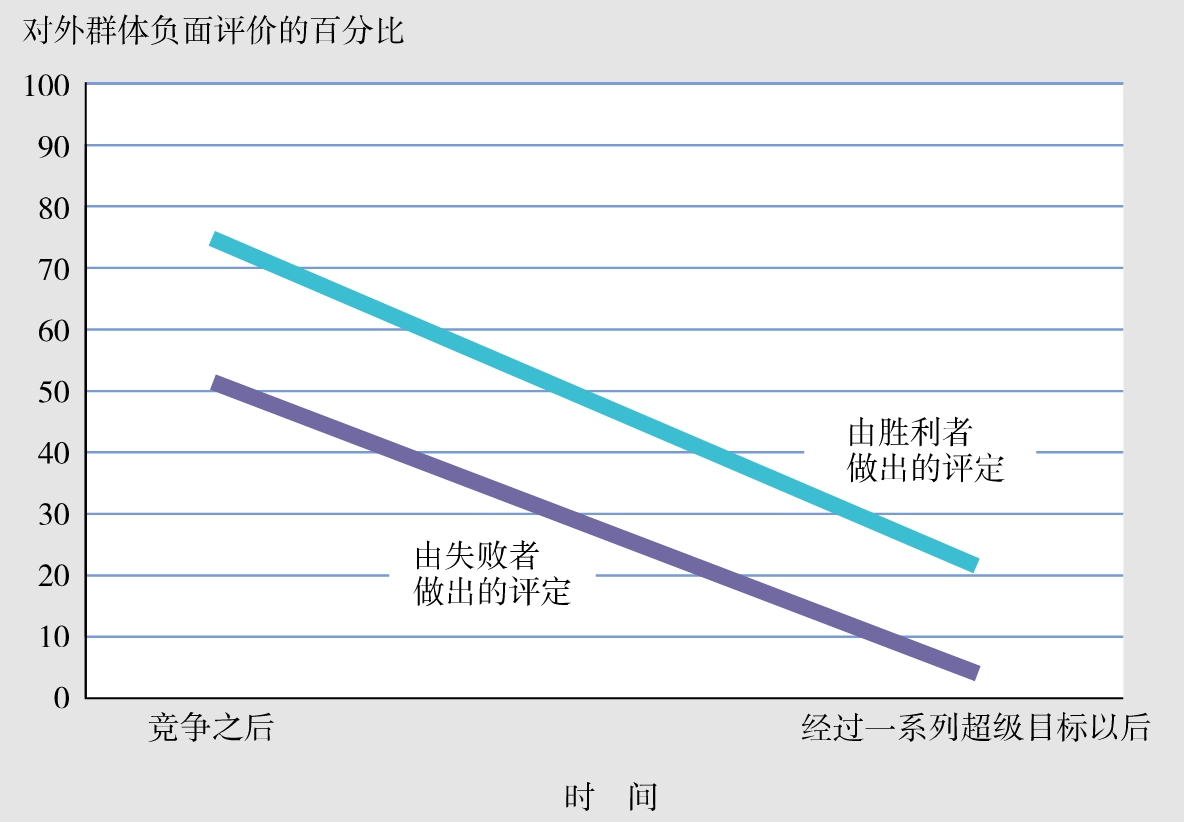

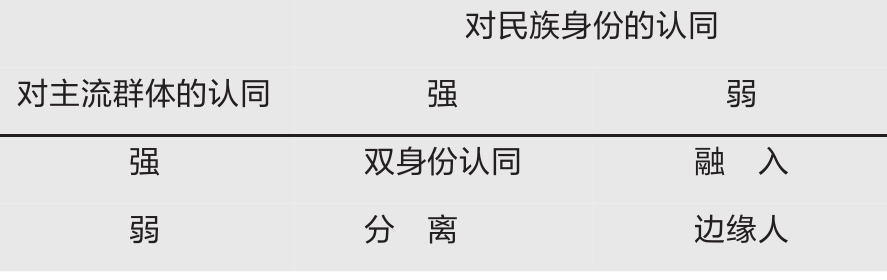

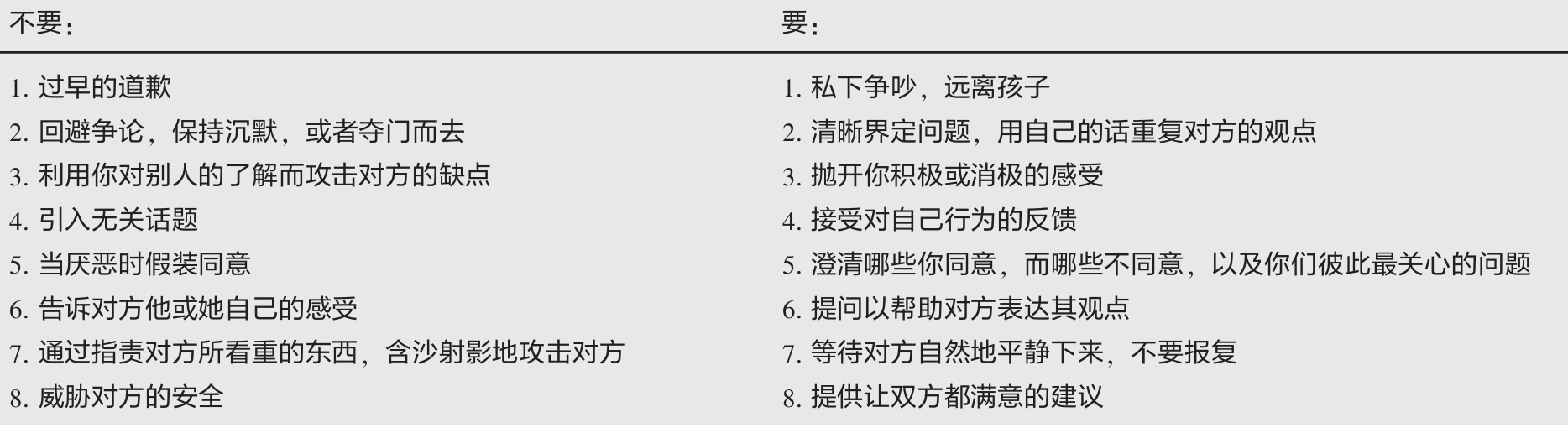

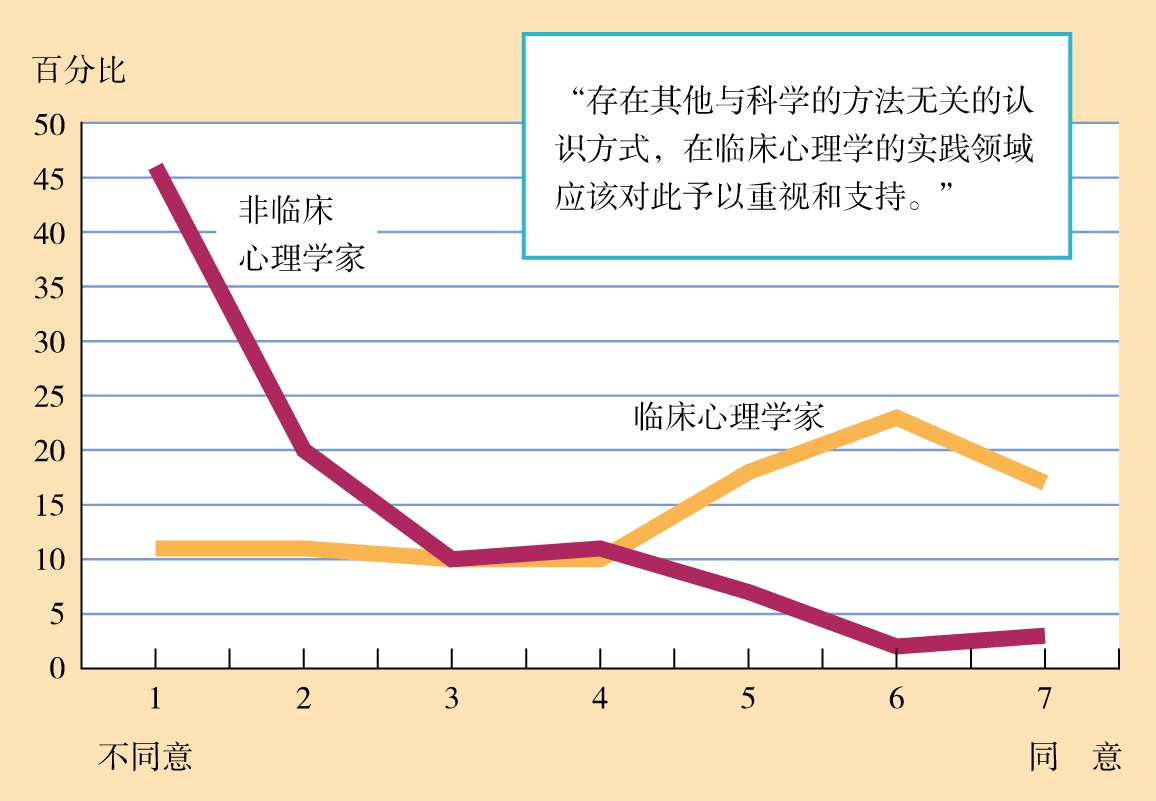

我們還會認為自己擅長的事情是更重要的,因為這樣有利於維持我們的自我形象。在一學期結束後,那些在計算機科學導論課程中成績突出的學生會認為在當今世界一個懂計算機的人會具有更多的價值,而那些學得不好的人則更可能去嘲笑計算機只不過是雕蟲小計,並把計算機技能作為與自我形象無關的東西而排除掉(Hill & others,1989)。